周武王,姬發(fā),作為周天子的在位時(shí)間是公元前1046-公元前1043年。

周武王最大的功績(jī),在于伐紂滅商、建立周朝。但是周武王立國(guó)三年即駕崩,因此他在位期間的出土文物較少,這里僅介紹其中兩件最具代表性的國(guó)寶青銅器:

一、利簋。

利簋于1976年出土于陜西臨潼縣零口鎮(zhèn),現(xiàn)收藏于中國(guó)國(guó)家博物館,系首批禁止出國(guó)(境)文物。

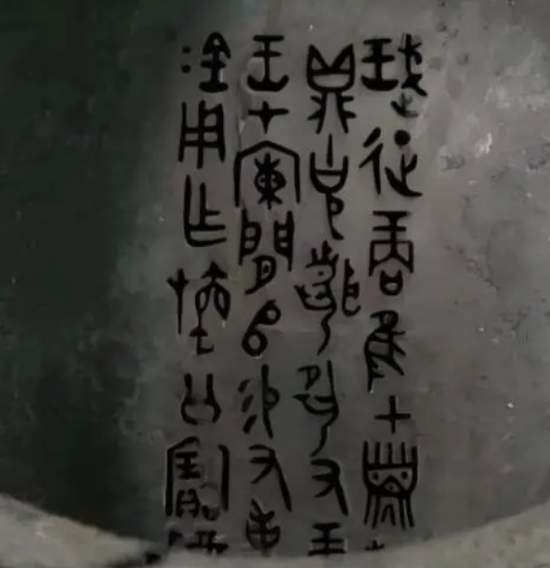

銘文原文:

武征商,唯甲子朝,歲鼎,克昏夙有商。辛未,王在闌師,賜右史利金,用作檀公寶尊彝。

銘文翻譯:周武王征商,在甲子日這一天的早晨,木星當(dāng)空,到傍晚即打敗了商人。辛未日,武王在闌師,賞賜了右史“利”青銅,“利”用此賞賜制作了紀(jì)念先人檀公的彝器。

(利簋銘文)

二月甲子昧爽,武王朝至于商郊牧野,乃誓。——《史記周本紀(jì)》

這就是史書(shū)中記載的牧野之戰(zhàn)。史書(shū)與利簋銘文在這一刻交相輝映、互相印證,這就是歷史學(xué)的魅力,這就是中華歷史真實(shí)性的體現(xiàn)!

關(guān)于利簋的文章很多,因此僅簡(jiǎn)單介紹下此文物的重要意義:在利簋出土前,我們無(wú)法知道商周的斷代時(shí)間,即武王伐紂到底是哪一年。甚至國(guó)際上很多外國(guó)人因此質(zhì)疑中國(guó)商朝的存在。

利簋出土后,首先取樣周?chē)倪z存炭樣,用碳14檢測(cè)出時(shí)間大致是公元前1050年-公元前1000年。再根據(jù)銘文中“歲鼎”二字,用排除法,從歷史天文學(xué)的角度判斷出了歲星(木星)當(dāng)空,是公元前1046年的1月20日。

科學(xué)的力量,在此刻得到了重大的體現(xiàn)。

二、天亡簋

清朝道光年間出土于陜西寶雞市眉縣(今),現(xiàn)收藏于中國(guó)國(guó)家博物館,系第三批禁止出國(guó)(境)文物。

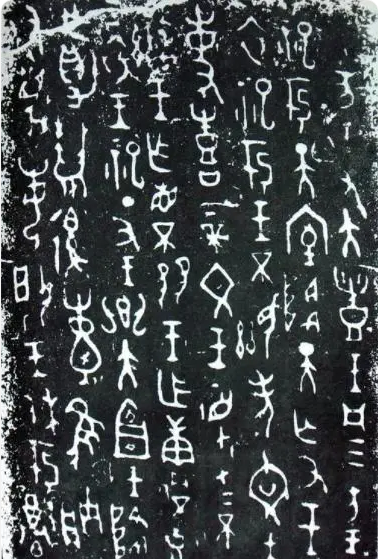

天亡簋銘文:

乙亥,王又大豐。王凡三方,王祀于天室。降,天亡佑王。衣祀于王丕顯考文王,事喜上帝。文王德在上,丕顯王作省,丕肆王作賡。丕克乞迄衣殷王祀。丁丑,王饗大宜。王降。亡得爵復(fù)觵。唯朕有蔑,每揚(yáng)王休于尊簋。

銘文大意:乙亥日,周武王舉行盛大典禮,登上天室山祭祀上帝和周文王,“天亡”輔佑周武王助祭。丁丑日,周武王舉行宜祭。“天亡”受到武王嘉獎(jiǎng),因此作器稱(chēng)揚(yáng)武王。

商朝的強(qiáng)大,表面現(xiàn)象是武力強(qiáng)盛,橫壓四方。但實(shí)際上是基于生產(chǎn)力比周邊都發(fā)達(dá),譬如成熟的青銅器制作技術(shù)。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,生產(chǎn)力足夠了才會(huì)衍生文化,因此商朝有了成熟的甲骨文。

強(qiáng)大即意味著文化輸出。因此,作為西部邊陲的周部落,在率領(lǐng)部落聯(lián)盟滅商以后,仍然學(xué)習(xí)借鑒了商的文字和祭祀制度。

天亡簋的制作背景,就是武王滅商之后,代替商王向上帝祭祀,表示人間已經(jīng)出現(xiàn)了新的統(tǒng)治者。同時(shí)也祭祀告慰自己的父親——周文王姬昌,表示兒子沒(méi)給你丟臉??。

比較有意思的一點(diǎn),這件青銅器里,出現(xiàn)了天亡這個(gè)人名。史學(xué)界中有一種觀點(diǎn),認(rèn)為甲骨文在早期字?jǐn)?shù)不多,很多字都有多重意思。因此天字通太字,亡字通望字,天亡即太公望,就是姜尚,《封神演繹》里的姜子牙。

這種說(shuō)法有一定道理,周武王的大型祭祀,由重臣姜子牙作助祭,理所應(yīng)當(dāng)。但此觀點(diǎn)在學(xué)術(shù)界有人反對(duì),大家自行判斷。

-----------------------------

從文明進(jìn)步的角度,周武王的功績(jī)卻不僅僅是朝代的更替。

最重大的功績(jī),其實(shí)是從神權(quán)治國(guó)變成禮樂(lè)治國(guó),即建立制度治國(guó)。(參考文章統(tǒng)治者自我約束才能鞏固政權(quán)——商周案例:從王權(quán)神授到禮樂(lè)治國(guó))

其次,分封制和宗法制。

其三,井田制。

遺憾的是,以上制度雖然見(jiàn)于歷史文獻(xiàn),但在周武王在位時(shí)期的出土文物的銘文中,暫未發(fā)現(xiàn)。但是,小編我接下來(lái)會(huì)在本系列文章中挨個(gè)介紹西周歷代天子,會(huì)陸續(xù)出現(xiàn)出土文物的證明。

附西周歷代天子順序:

周武王-周成王-周康王-周昭王-周穆王-周恭王-周懿王-周孝王-周夷王-周厲王-周宣王-周幽王

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|