今天我們擁有羽絨服、棉被、暖氣、空調(diào)等多種御寒手段,可以輕松舒適地度過嚴(yán)冬,但是生活在幾千年前的古代人可沒有這些玩意兒。古人到了冬天,靠什么來御寒取暖呢?

衣:獸皮、絲綢、麻布、棉襖

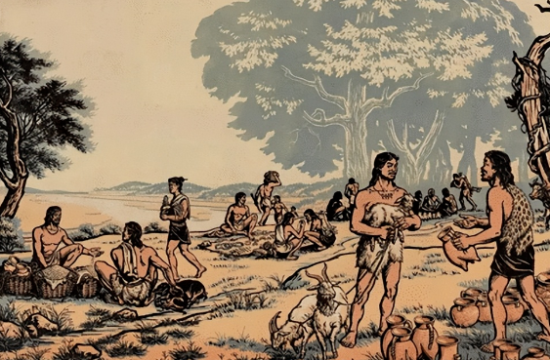

在原始社會(huì),人們普遍使用獸皮御寒。至舊石器時(shí)代中后期,學(xué)會(huì)了使用絲麻葛纖維,絲綢和麻布成為人們穿得最多的衣服。直到南宋時(shí)期,棉花才開始全國性地普及,制成保暖性極佳的棉襖、棉鞋、棉被,一直沿用到今天。

早在舊石器時(shí)代,人們就懂得把狩獵獲得的野獸皮扒下來穿在身上,以抵御冬天的嚴(yán)寒。他們甚至發(fā)明出了骨針,將獸皮和樹葉縫制在一起,使衣物更加實(shí)用美觀。這種獸皮與今天的皮裘沒有什么區(qū)別,保暖效果自然是無可挑剔,但問題也很明顯,因?yàn)楂F皮資源總是有限的,而且夏天穿在身上也容易中暑。

在漫長的野外生存過程中,人們開始嘗試將野麻、葛藤的皮收集起來,撕細(xì)后搓捻成線,編織成網(wǎng)衣。這種方法編織成的衣服很耐穿,成為中國古代最原始的紡織技術(shù),在宋朝以前一直是普通老百姓最常穿的衣物材料,這就是為什么窮苦大眾往往被稱作“布衣百姓”。

我國是世界上最早種桑養(yǎng)蠶繅絲的國家,西漢時(shí)已經(jīng)能制作出非常精美的絲織品,張騫出西域后,往來貿(mào)易逐漸頻繁,最受西域人青睞的中原物產(chǎn),除了茶葉、瓷器之外,還有一項(xiàng)就是絲綢。不過,受限于絲織品制造成本太高,光滑亮麗的絲織品只是少數(shù)皇親貴族、富商大賈的專利,普通百姓是無福消受的。在隆冬臘月時(shí)節(jié),有錢人會(huì)把蠶絲或皮草塞進(jìn)被子和冬衣保暖,而老百姓則只能塞一些蘆絮、茅草甚至是紙,防寒效果肯定是極差的。

棉花是公元前二世紀(jì)前后傳入我國的,但在宋朝以前,棉花的主要種植地區(qū)局限在南部嶺南和西北邊疆,廣袤的中原地區(qū)并沒有大面積普及。這并不是因?yàn)橹性N不了棉花,也非運(yùn)輸條件的限制,而是由于當(dāng)時(shí)中原的老百姓,早已習(xí)慣于絲麻葛纖維的生產(chǎn)和使用了,所以對(duì)于棉花這種新興的紡織材料,從一開始就不大看好。

與絲麻葛纖維相比,棉花這種短纖維材料處理起來太復(fù)雜了,不但要一顆顆去籽,還要用專門的工具反復(fù)地彈,在生產(chǎn)效率上要比絲綢和麻布低很多。正所謂“物以稀為貴”,所以棉花這種高級(jí)紡織材料,很自然地成為官宦之家的專屬,一般的民間作坊根本不會(huì)量產(chǎn)棉織品。

直到元明兩代,棉花的種植和紡織有了技術(shù)性的突破,棉織品市場才漸漸開始發(fā)展,并在全國范圍內(nèi)得到迅速推廣。尤其是我國新疆地區(qū),盛產(chǎn)的棉花品質(zhì)也是世界一流。從此,棉衣終于取代布衣,成為老百姓中間最常見的衣物原料,結(jié)束了普羅大眾一到冬天就受冷受凍的辛酸歷史。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|