其實在古代漫長的酒文化長河中,有很多飲酒的“幫派”,例如比較知名的有魏晉時期的“竹林七賢”、唐代的“酒中八仙”等。

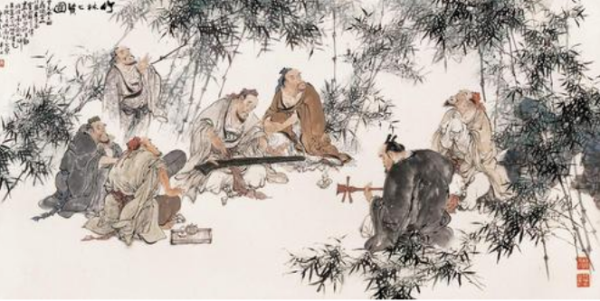

竹林七賢

魏晉之際,最著名的是“竹林七賢”。《晉書·嵇康傳》載:“嵇康所與神交者惟陳留阮籍、河內山濤,豫(同預)其流者河內向秀、沛國劉伶、籍兄子咸、瑯琊王戎,遂為竹林之游,世所謂‘竹林七賢’也。”這七位名士,常在今河南輝縣西南七十里的竹林寺中聚飲,他們因政局險惡,“人各懼禍”,遂以酣飲為常。

兗州八伯

兩晉之間,在山東兗州一帶還有八位“不茍同時好”,為官比較清正的人組成“酒友幫”,被稱為“兗州八伯”。據《晉書·羊曼傳》記載,這八位同在兗州的中興名士為羊曼、阮放、郗鑒、胡毋輔之、卞壺、蔡謨、阮孚、劉綏。

《晉書·光逸傳》又有所謂“八達”的記載。言光逸“避亂渡江,復依(胡毋)輔之。初至,屬輔之與謝鯤、阮放、畢卓、羊曼、桓彝、阮孚散發裸裎,閉戶酣飲已累日。逸將排戶入,守者不聽,逸便于戶外脫衣露頭于狗竇中窺之而大叫。輔之驚日:‘他人決不能爾,必我孟祖(光逸的表字)也。’遽呼入,遂與飲,不舍晝夜。時人謂之八達。”

“八達”中羊曼、阮放、阮孚、胡毋輔之等四人原屬“兗州八伯”中人,他們南渡到建康(今南京)后,又與光逸、謝鯤、畢卓、桓彝等四人相好,終日聚飲,不拘禮法,故被稱為“八達”。此外,這一時期,胡毋輔之與王澄、王敦、庾數等四人還號曰“四友”。羊聃(羊曼弟)與江泉、史疇、張嶷等四人繼“八伯”之后,又號為“四伯”。

酒中八仙

在唐代有因杜甫的名篇《飲中八仙歌》而著稱的“酒中八仙”,即賀知章、李琎、李適之、崔宗之、蘇晉、李白、張旭、焦遂。賀知章官至秘書監,性放達任誕,自號“四明狂客”。李琎,唐宗室,玄宗時封汝陽王,他則自稱“釀王兼曲部尚書”。

李適之本為唐宗室大臣,貴為左丞相。崔宗之貶至金陵后,不但常與李白聚飲,還時常月夜乘舟從采石泛至金陵。蘇晉,數歲知為文,舉進士及大禮科,皆上第。玄宗時累遷吏部侍郎,性任誕好酒而喜談禪。張旭是唐代大書法家,被稱為“草圣”。每于大醉后呼號狂走,然后落筆作書,有時甚至筆也不用,干脆“以頭濡墨”一甩而就,結果是龍飛鳳舞,“變化無窮,若有神助”,而酒醒時再寫,竟“不可復得”(《新唐書。張旭傳》)。

因此時人稱他為“張癲”,稱其狂草為“醉墨”。焦遂平時有口吃的毛病,酒后卻應答如流,真是一樁怪事。八仙中嗜酒最甚的還是李白。他不僅是落筆成章、才華橫溢的詩才,也是放誕任性、與酒結下不解之緣的“酒仙”。酒,伴隨著他坎坷又帶有傳奇色彩的一生,富有深厚的文化意味。

這些“幫派中人”或通詩書,或精文學,或是書法大家,但都有一個共同的特點,那便是愛酒,有關他們的酒人酒事的記載更是不勝枚舉。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|