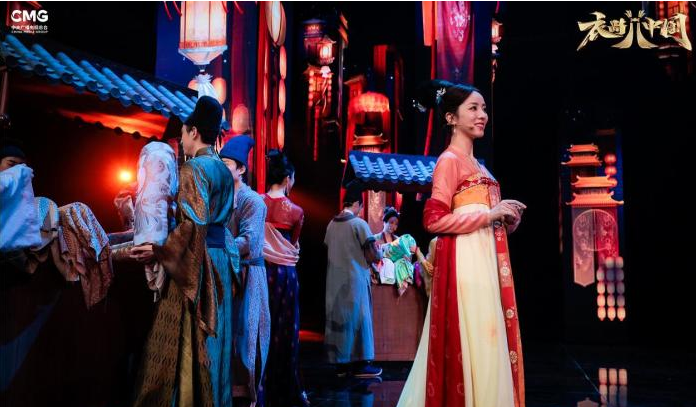

上下五千年,中國文化博大精深,華夏衣冠,是華夏文明的縮影。縱觀歷朝歷代的服飾,可謂各有特色。今天女子雅學帶你看看中國各朝歷代女子服飾特點。

秦漢

先秦服裝,是中國服裝史的奠基階段。秦漢婦女禮服,仍承古制,以深衣形制為最正規,《后漢書?輿服志》記:貴婦入廟助蠶之服“皆深衣制”。上衣和下裳分裁合縫連為一體,上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內衣,其領袖緣一并顯露在外,成為定型化套裝。下著緊口大褲,保持“褒衣大裙”風格。

甘肅武威磨咀子漢墓中發現的襦裙實物還原圖示

漢樂府詩《陌上桑》中寫羅敷女“頭上倭墮髻,耳中明月珠。緗綺為下裙,紫綺為上襦”。襦是一種短衣,下身配裙,這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制。漢裙多以素絹四幅,連接拼合,上窄下寬,一般不施邊緣,裙腰用絹條,兩端縫有系帶。

魏晉南北朝

魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期,隨著民族交流與融合,中原地區服飾狀態也有很大的改變,褒衣博帶成為社會著裝風氣。

晉 顧愷之《洛神賦圖》

女子服裝主要為襦裙,由短襦和長裙搭配組合服裝樣式,形成上儉下豐的服裝風格。南朝宋、齊、梁時期,大袖長裾服裝盛極一時,當時妃后的袖子是以前的兩個寬度,裾長也是原來的兩倍。梁朝吳均《擬古四首?攜手》詩:“長裾藻白日,廣袖帶芳塵。”描寫了南朝婦女寬衣大袖的狀況。

隋唐

隋唐時期的服飾,在中國服裝史中是最為豐富多彩的。隋朝服飾樣貌基本承襲南北朝時期特點,為承前啟后的階段。女子多著小袖高腰長裙,發式上平而較闊,貴族女子著大袖衫,外披帔子。

唐 周昉《簪花仕女圖》

唐朝女子日常服裝,上衣為襦、襖、衫,下束長裙。初唐時盛行窄袖襦裙,上穿窄袖短襦,下著緊身長裙,裙腰束至腋下,腰間系扎絲帛。盛唐以后女子服飾中出現一種“綺羅纖縷見肌膚”的服裝,上身以裙腰上提遮住胸部,外層披掛輕薄紗衣,這種裝扮在中晚唐貴族婦女中特別流行,并一直延續到五代時期。

宋元

宋朝服裝一改唐朝曠達華貴,恢弘大氣的特點,服裝內斂保守,清新典雅,流行瘦長,以窄為美。女子裙式修長,襦、襖較短。除了襦、裙外,還有一種常服,稱為褙子(背子)。這是一種長外套,一般為長袖、直裾樣式,下擺兩側開長衩。女式的褙子有長有短,短的到膝蓋上方位置,長的直至腳面。

南宋 陳清波《瑤臺步月圖》

元代漢族婦女仍保持宋代的服制,上衣有比較瘦削的褙子、衫襦等,下穿多褶裙。后來受蒙古族婦女衣裳的影響,穿一種黑褐色粗布或絹做的左衽、窄袖、腰束大帶的長袍的人漸漸多起來。另外,這一時期在漢族中還流行各種單、夾棉的半臂。

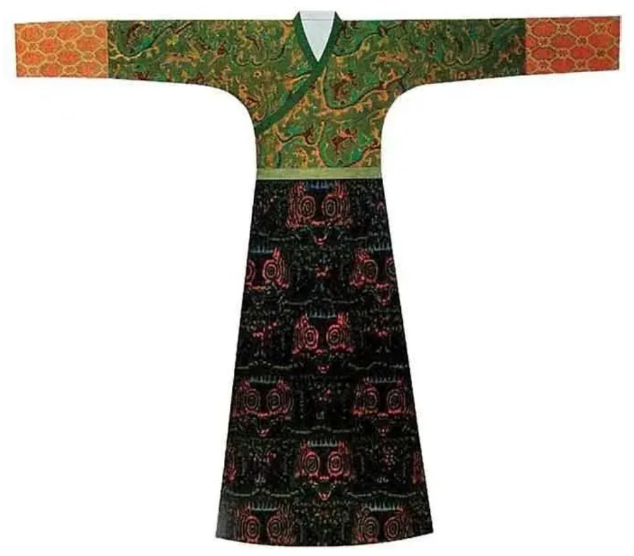

明清

明代以漢族傳統服裝為主體,清代則以滿族服裝為大流。明代女子服裝,主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。服裝基本樣式,大多仿自唐宋,一般都為右衽,恢復了漢族的習俗。在宋代盛行的褙子,至明朝沿襲下來,明代的褙子又分寬袖褙子與窄袖褙子。

清代滿族人多為貴族,滿族婦女多穿旗裝,穿花盆底的旗鞋。清代初期的漢族女子主要穿戴明朝款式的衣衫,只是袖子和衣服日益寬大,富裕之家還會在衣服外面鑲上圖案,以示尊貴。

清冷枚《春閨倦讀圖》

民國

民國時期的服飾受到了西方文化的影響,開始出現中西方融合的特點。服裝的等級化也被打破,不同階層的人們可以根據自己的喜好和需求,選擇適合自己的服飾。女子服飾有襖裙(上衣下裙)、襖褲、旗袍、連衣裙等西式時裝。其中中山裝、旗袍是民國時期十分流行的兩種款式。

中國各朝代的服飾文化豐富多彩,各具特色,服飾的設計、紋樣和色彩也反映了各個時期的審美觀念和社會風貌。這些服飾不僅展現了中華民族的獨特魅力,也為現代時尚注入了新的活力。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|