司空見(jiàn)慣,所以尋常。民居,園林,乃至一些公共場(chǎng)所,都有它的身影。它很特別,作為一種別具匠心的設(shè)計(jì),集美觀和實(shí)用于一身,既是建筑構(gòu)件,起到分隔空間的作用,又承擔(dān)了家具的功能,讓人能夠倚坐休息,還給建筑的外觀加了分,使其富于變化、更耐看。在全世界的建筑中,這樣的例子都不多見(jiàn)。

這就是美人靠,可以通俗地理解為一種帶靠欄的長(zhǎng)凳。

美人靠常見(jiàn)于園林建筑中的廳、軒、亭、閣,一些傳統(tǒng)民居中也能見(jiàn)到它。誰(shuí)都知道它,只是未必叫得出它的名字。

民間傳說(shuō),美人靠始于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代:吳王夫差與西施趴在柵欄上觀賞池中的游魚(yú),差點(diǎn)兒一頭栽進(jìn)水里,夫差(另有說(shuō)法是西施)冥思苦想,有了好主意,命工匠在池塘邊建造了這種帶靠欄的長(zhǎng)凳,西施常常坐在那里,白衣勝雪,長(zhǎng)發(fā)飄飄……由此得名美人靠,也叫吳王靠。

聽(tīng)起來(lái)很美好,大家都愿意相信這是真的,不愿意去深究,也經(jīng)不起推敲——在史籍中,無(wú)論正史野史,都找不到關(guān)于此事的半點(diǎn)相關(guān)記載,基本上可以肯定,這個(gè)浪漫的名字是后人臆想出來(lái)的,歷史應(yīng)該不超過(guò)100年。

不過(guò),中國(guó)傳統(tǒng)園林建筑中,不論大小,臨水的亭榭幾乎必定設(shè)有美人靠,以便人們坐在那兒觀景或休息,對(duì)照美人靠的傳說(shuō),也算無(wú)巧不成書(shū)。

除了吳王靠之外,美人靠還有廊椅、飛來(lái)椅等別稱(chēng),因其探出的靠欄外形酷似鵝略帶彎曲的脖子,又稱(chēng)鵝頸椅。當(dāng)然這種樣式并不是模仿鵝脖子,而是根據(jù)人體脊椎的特點(diǎn)設(shè)計(jì)的,也就是所謂的“人體工程學(xué)”,人端坐于這樣的椅子上,后背和靠欄完全貼合,感覺(jué)會(huì)很舒服。

在史籍中,美人靠和吳王靠都是子虛烏有,飛來(lái)椅、鵝頸椅等別稱(chēng)也是清代以后才出現(xiàn)的。不過(guò),美人靠悠久的歷史不容置疑,宋元時(shí)期的界畫(huà)中就有它的影子了。

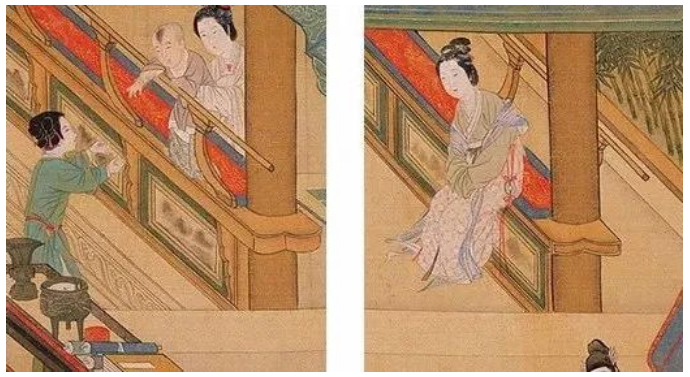

明代畫(huà)家仇英的界畫(huà)名作《漢宮春曉圖》中有兩處表現(xiàn)美人靠的畫(huà)面:下圖左,一名宮女將小孩置于美人靠的長(zhǎng)凳上,似乎正要將他抱起交給另一名宮女;下圖右,一名宮女坐在美人靠上若有所思。

那么問(wèn)題來(lái)了,美人靠古時(shí)叫什么呢?叫欄,或欄桿。《營(yíng)造法式》中說(shuō):“欄桿常裝于走廊兩柱之間,以代藩屏,或地坪窗、合窗之下,以代半墻。”

換句話說(shuō),美人靠也算是一種欄桿,是欄桿的變形和衍生。具體而言,需要裝欄桿的地方,最簡(jiǎn)單的方式就是做成欄桿,不嫌麻煩可以做成更美觀、有功用的廊凳(長(zhǎng)凳),在廊凳的基礎(chǔ)上再加靠欄,就成了美人靠。

最簡(jiǎn)單的方式就是做成欄桿。也可以做成廊凳。在廊凳的基礎(chǔ)上再加靠欄,就成了美人靠。

中國(guó)古代的游吟詩(shī)人們似乎對(duì)欄桿情有獨(dú)鐘。垂花、雀替、掛落、抱鼓、柱式、斗拱……中國(guó)傳統(tǒng)建筑中有大把構(gòu)件,從工程的角度來(lái)看,欄桿肯定不是最重要的;

從工藝的角度來(lái)看,欄桿不是最復(fù)雜的;從美學(xué)的角度來(lái)看,欄桿也不是最突出的;

但在中國(guó)古代的文學(xué)意象中,恐怕沒(méi)有哪一種構(gòu)件能夠和欄桿相媲美,引唐宋文人盡折腰。

詩(shī)仙李白“沉香亭北倚欄桿”,杜甫“明年誰(shuí)此憑欄桿”,連造反的黃巢都“獨(dú)倚危欄看落暉”,才子柳永“爭(zhēng)知我,倚欄桿處,正恁凝愁”,才女李清照“倚遍闌干,只是無(wú)情緒”,岳飛“怒發(fā)沖冠憑欄處,瀟瀟雨歇”,辛棄疾“把吳鉤看了,欄桿拍遍,無(wú)人會(huì),登臨意”。

最動(dòng)人的當(dāng)數(shù)后主李煜那首《浪淘沙》,“獨(dú)自莫憑欄,無(wú)限江山,別時(shí)容易見(jiàn)時(shí)難”。它堪稱(chēng)是中國(guó)傳統(tǒng)建筑中“最文藝的構(gòu)件”。

“高墻小井”的徽州民居中常見(jiàn)美人靠,一般設(shè)在頂樓朝向天井的一側(cè)。按照舊時(shí)風(fēng)俗,待字閨中的年輕女子絕不宜拋頭露面,百無(wú)聊賴(lài)之際,她們時(shí)常坐在天井邊的椅子上仰望頭頂那一片天空,目送掠過(guò)的白云或飛鳥(niǎo)遠(yuǎn)去——這很有可能是美人靠這個(gè)浪漫名字真正的淵源。

江南水鄉(xiāng),到處小橋流水人家,很多臨水的酒家茶肆飯館都在溪河邊設(shè)置美人靠,好讓來(lái)往的客人歇歇腳,對(duì)生意也有推波助瀾的作用。如今發(fā)達(dá)的旅游業(yè)讓這種做法在江南地區(qū)的各個(gè)古城古鎮(zhèn)里蔚然成風(fēng)。

中國(guó)的傳統(tǒng)園林,特別是私家園林,追求的既不是宏大,也不是奢華,而是優(yōu)雅和精致,通過(guò)曲曲折折、柳暗花明的變化來(lái)營(yíng)造引人入勝的空間體驗(yàn),在這樣的設(shè)計(jì)理念之下,身姿曼妙的美人靠當(dāng)然“廣闊天地,大有可為”,因而成為園林建筑中的常客,回廊、亭榭中不可或缺的部分。

一說(shuō)起園林,大家就容易想到蘇州。在千年古城蘇州,連公交車(chē)站都是古香古色、照著蘇州園林的風(fēng)格建造的,建成后好評(píng)如潮,外地游客更是對(duì)它贊不絕口。而蘇州的公交車(chē)站,候車(chē)座椅就設(shè)計(jì)成了美人靠。

美人靠并非中原建筑所獨(dú)有,少數(shù)民族也大量借鑒和使用這種巧妙的建筑構(gòu)件。

主要居住在貴州、廣西、湖南三省區(qū)交界處的侗族特別擅長(zhǎng)建造木構(gòu)建筑,當(dāng)?shù)厮自捳f(shuō)“侗家有三寶,鼓樓、花橋和大歌”,其中的鼓樓、花橋都是很有特點(diǎn)的木構(gòu)建筑,鼓樓下和花橋上往往設(shè)有美人靠,侗族人習(xí)慣于聚在這里打發(fā)閑暇時(shí)光,說(shuō)著誰(shuí)家的三長(zhǎng)兩短,或許還會(huì)來(lái)上一曲世代流傳的侗歌。

苗族人對(duì)美人靠的青睞更甚于侗族人,在千里苗疆,美人靠幾乎是苗族人家的標(biāo)配。

苗族傳統(tǒng)的吊腳樓通常是三層結(jié)構(gòu),底層養(yǎng)豬養(yǎng)牛,二層住人,三層堆放雜物,而美人靠一般設(shè)在二樓堂屋或堂屋的外廊,采光好、日照足的那一面。

苗族也有建造廊橋的習(xí)慣,侗族人管廊橋叫花橋,而苗族是叫風(fēng)雨橋。這是貴州黔東南西江千戶(hù)苗寨的風(fēng)雨橋和橋上的美人靠。

在苗族人(特別是苗族女人)的日常生活里,美人靠是居家活動(dòng)的中心,聊天說(shuō)笑、縫縫補(bǔ)補(bǔ)、梳妝打扮乃至擇菜淘米都在這里,也就少不了妙齡女子的倩影,每當(dāng)這時(shí),美人靠才是名副其實(shí)的美人靠。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|