作為公共文化空間,博物館的展陳設(shè)計在中國起步較晚,但發(fā)展卻極為迅速。這些年,博物館展陳設(shè)計越來越美,去博物館看一次展覽,不僅僅是獲得一段歷史文化知識,也常常是一次愉悅的審美體驗。

所謂美感,就是人們對呈現(xiàn)在眼前的事物的形狀、色彩、結(jié)構(gòu)、比例關(guān)系等,在心理上會產(chǎn)生一定反應(yīng),這時所產(chǎn)生的愉悅,便是美感。

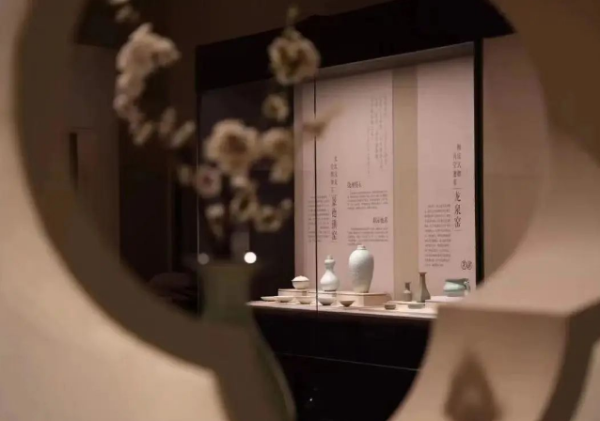

成都博物館“空明流光——宋瓷·五大名窯特展”開展以來吸引了不少觀眾,這場展覽,吸引人們的不僅僅是博物館里精美的宋瓷,舒適、淡雅的特展空間設(shè)計也讓人沉醉其間。

可以說,此次展覽也是博物館的展陳設(shè)計的一個范例,為此,我們邀請成都博物館藝術(shù)總監(jiān)范犁,就此次展覽,分享其在美學(xué)設(shè)計以及空間設(shè)計上的思考,探討展陳設(shè)計之道。

穿越到現(xiàn)代的“宋式美學(xué)”

作為入行多年的文博從業(yè)人員,從2016年成都博物館開館到現(xiàn)在,范犁參與了成都博物館推出的近60個特展和臨展。每一場特展,她都帶領(lǐng)設(shè)計團(tuán)隊根據(jù)展品以及展覽的特點(diǎn)進(jìn)行空間設(shè)計。

“整理我做的這幾十個展覽設(shè)計,回想起來其實(shí)有很多印象深刻的。我所做的每一個展覽都是從它這個主題和內(nèi)核出發(fā)來做的一個全新的創(chuàng)造。”范犁說。在五大名窯特展時,她和設(shè)計團(tuán)隊依舊秉持著“從內(nèi)容出發(fā),讓空間說話”的態(tài)度,深入挖掘宋瓷的內(nèi)涵特點(diǎn),讓展品在設(shè)計的空間內(nèi)發(fā)揮出最大的光彩。

成都博物館藝術(shù)總監(jiān)范犁

在展覽設(shè)計過程中,范犁以哲學(xué)家李澤厚的美學(xué)思想為理論基礎(chǔ),深度把握了宋代美學(xué)的獨(dú)特意境。

范犁說,“李澤厚《美的歷程》中提到,宋代的美學(xué)和唐盛時期已經(jīng)很不一樣,他們轉(zhuǎn)向?qū)?nèi)心世界的追求,所以呈現(xiàn)出來的審美更趨于閑散寧靜和柔美的狀態(tài)。而這種狀態(tài)體現(xiàn)在瓷器上,便會呈現(xiàn)出色調(diào)單純和志趣高雅的一種美。”只有把握好宋代的獨(dú)特美學(xué)才能真正做到好名窯特展的空間設(shè)計。

要讓一個歷史時期的審美傾向穿越時空,空間設(shè)計采用了有“猶抱琵琶半遮面”效果的半透明柔紗材料,并在展廳中貫穿展覽的始終。“我們(還)選用了非常潔凈的空間,用單純的色調(diào)以及柔和的光線對宋代美學(xué)做美學(xué)表達(dá)。”

在紗與紗之間,柔和的光線營造出空靈浸透的美學(xué)空間,“我們希望通過這種材料,將宋代的極簡而又溫和的審美外化出來,讓觀眾仿佛穿越時空,置身宋代的大街小巷觀賞瓷器。”

此外,為體現(xiàn)宋代人點(diǎn)茶,品香、掛畫的美學(xué)生活,范犁和設(shè)計團(tuán)隊將內(nèi)容策劃所表達(dá)的瓷器與宋人生活場景之間的關(guān)系投射到展廳空間中,形成移步換景的展陳語匯。這樣獨(dú)特的排列組合打破了一貫的說教式輸出,讓游客變被動為主動,體會文物的歷史底蘊(yùn),“我們的空間編排也尊重審美多樣性。”范犁看來,若想打造群眾喜聞樂見的藝術(shù),便需要充分尊重游客的審美多樣性。

本次特展空間主要有五個部分,“空間編排上有一個特點(diǎn),我們沒有用強(qiáng)制性的參觀路線來規(guī)定觀眾的參觀順序。在第二個單元,按照五大名窯的分類,把產(chǎn)品以及窯址的信息按汝、官、哥、鈞、定五大窯口分成了五個組團(tuán)。觀眾走到這里,可以隨心所欲地根據(jù)自己的喜好選擇參觀的路線,每個人的選擇都可以是不一樣的,這是根據(jù)觀眾自己內(nèi)心的審美做出的選擇。”觀眾根據(jù)自己的喜好進(jìn)行選擇,這一設(shè)計更提高了觀眾的審美意向,充分體現(xiàn)了成都博物館“以人為本”的理念。

“紙上談兵”易“落地開花”難

一場展覽是如此從無到有的?探討特展設(shè)計流程時,范犁認(rèn)為,整個設(shè)計環(huán)節(jié)大致分為三個階段:概念設(shè)計階段、概念深化階段、實(shí)施階段。

在概念設(shè)計階段,便是與策展人深度的交流,以及對展覽文本的深度的閱讀和解讀,隨后提出展陳設(shè)計的整體概念與方向。第二個階段是基于概念設(shè)計的深化設(shè)計階段,此時需要將概念設(shè)計的空間意向,包括平面設(shè)計、展覽空間規(guī)劃、多媒體設(shè)計以及展項的設(shè)計深化,也就是將概念設(shè)計方案深入到可實(shí)施的階段。最后是制作布展階段。需要在展廳的現(xiàn)場將圖紙上的空間搭建成為實(shí)際的空間,再將展品運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場進(jìn)行布置和燈光的調(diào)試。

“在設(shè)計完成后,我們已經(jīng)有了一張概念圖紙,但是理想變成現(xiàn)實(shí)往往充滿挑戰(zhàn)。”這也是范犁認(rèn)為最困難的地方,在她看來,意向或概念設(shè)計的方案以及深化設(shè)計的方案,它們存在電腦上,是視覺的呈現(xiàn)。

但當(dāng)落地到實(shí)施的過程中,會遇到很多的困難,“也就是把圖紙上的美學(xué)效果落實(shí)到空間中。”為了給觀眾呈現(xiàn)出最好的效果,設(shè)計師需要駐守在現(xiàn)場對燈光、色彩等細(xì)節(jié)進(jìn)行反復(fù)推敲和完善,才能最大限度展現(xiàn)宋瓷之美。

學(xué)者馮偉民認(rèn)為,展陳設(shè)計“門檻高,起步晚,歷史機(jī)遇好,實(shí)踐機(jī)會多”。伴隨著社會發(fā)展,人們對精神文化生活的要求急劇增長,視覺審美帶來的對博物館典藏品以及陳列、館舍設(shè)計的美感需求也在逐步提高,美學(xué)藝術(shù)正成為博物館發(fā)展不可或缺的幫助。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|