1976年,陜西臨潼出土了一件改寫中國青銅器史的文物——西周利簋。其腹部與方座上布滿繁復的紋飾,尤以雙目渾圓、獸角張揚的獸面紋最為醒目。作為商周青銅器的核心裝飾母題,獸面紋承載著先民的權力、信仰與美學觀念,其演變歷程堪稱一部“寫在青銅上的文明密碼”。

一、獸面紋的基本特征

獸面紋,有人也稱為“饕餮紋”。“饕餮”一詞源于《呂氏春秋》:“周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害及其身,以言報更也。”文獻記載的饕餮是“有首無身”,然而許多獸面紋樣卻是“有身”的,“饕餮紋”一詞因此引來很多爭議。李濟先生在《殷墟出土青銅斝形器之研究》中將有首無身的稱為“動物面”,有首有身的則稱為“肥遺”。馬承源先生在《商周青銅器紋飾綜述》中表示“所謂獸面紋,實際上是各種幻想動物的集合體”,廢棄了“饕餮紋”這一稱呼。本文綜合各家之說,采用更具包容性的“獸面紋”概念。

獸面紋所表現的是神獸的面部形象。獸面紋的構圖方式通常為首身構圖,以鼻梁為中線,由眼睛、獸角、眉毛、耳朵、鼻子等組成一張完整的臉,部分有左右展開的身軀和獸爪,兩側對稱排列。

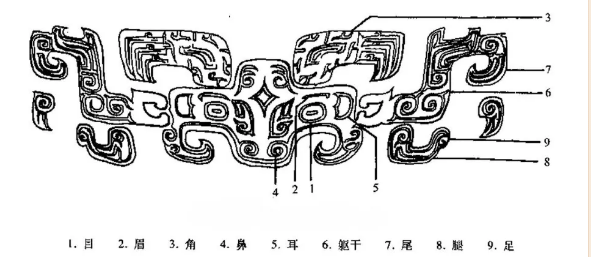

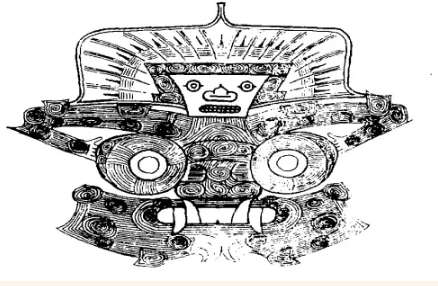

獸面紋的視覺焦點在于目紋與角紋兩大核心元素。獸目形態多樣:圓形與橢圓形最常見,兼有上下兩端尖細的杏仁形等其他幾何形態。目紋中心通常有一個圓形的瞳孔,瞳孔中間有時還會有一個小圓點,被稱為“瞳仁”;眼眶通常較為夸張,有波浪線、菱形紋等復雜的線條裝飾,眼角上翹或者下垂,形成獨特的效果。獸角同樣有多種形式:外卷角紋如羊角,角根豎立,向外彎曲后再折回內鉤,兩角相背;內卷角紋則角根粗大,從中部上折后再向內彎曲,角尖逐漸變細,兩角相向;長頸鹿角紋舊稱龍角,為上小下大的瓶形體;牛角紋呈橫向,角尖上翹且微微內卷。隨著時代發展,獸角的面積占比逐漸提高,形態也更加復雜多樣,然而獸目始終是視覺中心。目紋、角紋、鼻紋、眉紋、耳紋、口紋等,共同構成了威嚴神圣的獸面(如圖1)。

圖1獸面紋的基本組成部分

二、獸面紋的分類

從類型學的角度來看,考古學界通常把獸面紋按“角”和“身”分類。

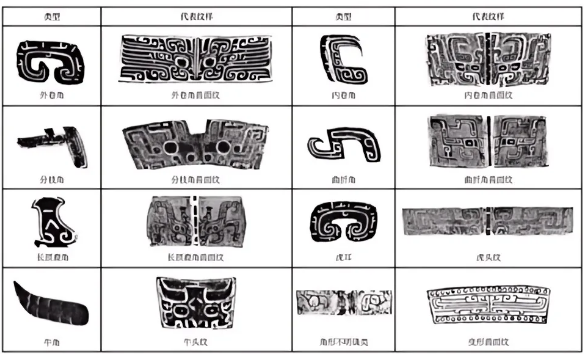

按“角”分類,通常以獸面紋中角或羽冠的形狀為依據。林巳奈夫先生在《殷周青銅器綜覽·第二卷》中將獸面紋分為13類,分別為無角獸面、T形羊角獸面、羊角獸面、大耳獸面、牛角獸面、幾字形羽冠獸面、水牛角獸面、菌形角獸面、尖葉角獸面、羊角形兩層角獸面、大眉獸面、兩尖大耳獸面、以及其他類獸面。(見表1)

表1將獸面紋按“角”分類

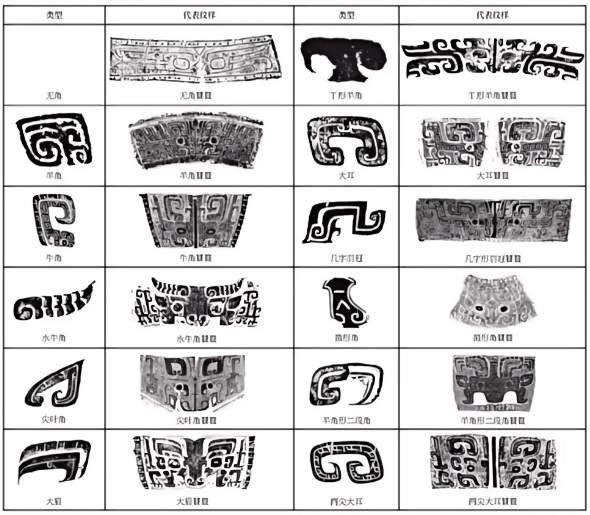

按“身”分類,可以分為“有首有身”和“有首無身”兩大類,再據不同的標準分成不同的型式。張光直《商周青銅器與銘文的綜合研究》中,將饕餮紋分為“獨立獸頭”和“獸頭連身”兩大類:“獨立獸頭”類又按是否有面部整體輪廓、構成曲線分為三類,之后再按角的差異進行細分;“獸頭連身”類,則按組成身體主體線條的數量、構成曲線分為三類(如表2)。朱鳳瀚將饕餮紋按“身”分為“有首有身”(不簡省類)、“有首無身”(簡省類)兩大類;其中前者按尾形差異分為三型,后者按是否有面部輪廓分為兩型。

表2獸面紋按“身”分類

除此之外,藝術史學者也會從風格學的角度對獸面紋進行分類。羅越先生有言:“風格,是用于結構藝術史的恰當元素,因為它使我們能夠超越藝術家的歷史或作品目錄的描述而得出有意義的整體脈絡。”他相信藝術的自律性,用純粹的藝術史風格分析方法研究中國青銅器,以紋飾圖案為基礎,考察其題材、形式與排列,同時兼顧形狀、鑄造工藝等青銅器的整體效果,注重對其裝飾風格進行考察。正是通過這樣獨特的方法,羅越對青銅器的個案形式進行分析,推導出了商周青銅器的演變序列,也就是廣為人知的羅越五式。

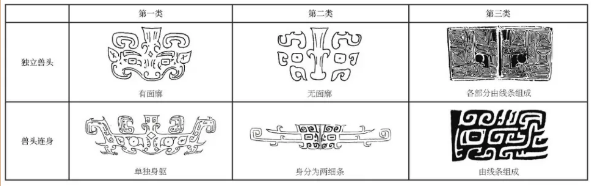

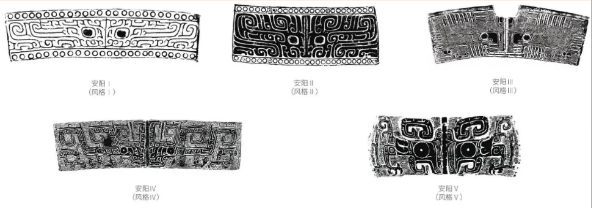

Ⅰ式風格:陽線細紋布排在以成排的小圓圈紋為界的水平橫飾帶中。左右對稱的曲線中成雙的目紋突起,除此之外的曲線紋飾都無縱向分區。

Ⅱ式風格:陰線紋代替了陽線紋,形成了似乎是刻上去的效果。橫飾帶邊界的小圓圈紋依舊盛行,但設計圖案變化多端。

Ⅲ式風格:器表上只有獸目向外突出,環繞獸目的紋飾則與器表持平,非常規則、均勻和統一。獸嘴的部分也已基本成型。出現了排布縝密、繪制整齊柔和的螺紋和纖細的羽紋,線條更趨向流暢和悠閑,紋飾整體向系統化、細致化、精煉化方向發展。

Ⅳ式風格:獸面高度與其余紋飾齊持平,獸面的特征和幾何紋飾十分明顯。環繞主紋飾的小螺紋、鉤紋和羽紋等的比例進一步縮小,漸漸變為中性化的雷紋。

Ⅴ式風格:排布格局嚴謹的獸面紋高出回旋的地紋,從低浮雕變為了高浮雕。舍棄了大量舊有紋飾,而強化了縱向分區、扉棱和嶙峋的輪廓,使得獸面更加清晰可辨。(圖2)

圖2羅越五式

三、獸面紋的濫觴與演變

獸面紋是如何起源的,學術界眾說紛紜。林巳奈夫認為獸面紋是從河姆渡文化的太陽和鳥的組合圖像演變而來的[13],張光直則認為獸面紋是由自然界的實有動物轉化而來并為幫助巫覡溝通天地人神而產生的[14]。但本文主要采納了羅越的觀點,即獸面紋是“從初步的和有隱約暗示意味的半幾何紋形式展開,并‘成長’為界定明確、完全成熟的動物形式”。

獸面紋最早見于長江中下游的良渚文化的陶器和玉器上,如“玉琮王”(圖3),其后又有二里頭出土的“鑲嵌綠松石獸面紋牌飾”。獸面紋盛行于二里崗上層時期至西周早期,西周中期開始式微,春秋晚期又頻繁出現在晉式青銅器之上。在此過程中,獸面紋的發展經歷了從簡單到復雜再到簡化、從抽象到寫實、最后逐漸衰退的過程。

圖3玉琮上神人獸面圖案(反山M12:98)

二里頭文化的獸面紋樣式簡單。以“綠松石獸面紋牌飾”為例(圖4),銅牌的整體形制近似于圓角長方形,兩長邊略顯束腰;獸面紋為上下構圖,上部為冠角,通常為內卷角,下部是帶有明顯雙目的面部,有的還有明顯前凸等口鼻。除渾圓突出的雙眼較為真實以外,其余部分都較為抽象失真。二里頭文化也是中國青銅器鑄造紋飾的起點,但是二里頭遺址出土的幾件青銅器上僅有直線和圓點組成的簡單紋飾,沒有任何動物題材。

圖4二里頭遺址(1至3)、甘肅天水(4)和三星堆(5)出土的綠松石銅牌飾

商代是獸面紋發展的鼎盛時期。

二里崗下層時期出土青銅器較少,紋飾較為簡單。此時已出現簡單樸實的動物紋飾,這些紋飾由凸起的簡單線條構成,呈帶狀,強調獸目的刻畫;其余大部分為幾何圖案的簡單堆砌。仔細觀察同一時間段的各式青銅器,我們不難發現,被現代判斷為獸面紋雛形的圖案,大多只由螺紋和眼睛或者成雙的眼睛組成,羅越認為,這些圖案“絕不是什么東西的抽象,而是純粹的設計圖案”。雙目紋的出現,是否意味著當時的先民已經有意識地將自然界的獸面放到青銅器上,我們目前還無法判斷。但青銅紋飾確實轉向了對自然界的描繪,也為獸面紋在青銅器上的提供了可能。

二里崗上層時期獸面紋盛行,且均做主紋飾。獸目大部分鼓張而高出于身部,形象突出。表現手法主要有兩種:一是類似于淺浮雕的寬線條,較為敦厚莊重;二是細窄線條,流暢清爽。此時紋飾向繁縟、細密化方向發展,流行以云紋、圓圈紋和乳釘紋等做輔助紋飾。本期最具特色的為魚尾式獸面紋,盛行帶邊框獸面紋。

殷墟時期,隨著鑄造工藝的進步和人們審美水平的提高,獸面紋飾更加精美,從之前的粗獷轉向了飄逸輕松的風格。殷墟一期(盤庚至小乙)基本沿襲了二里崗上層時期的形式與風格,以單線條獸面紋為主,突起做浮雕狀,無底紋,尾部上卷,雙目突出,上下多以圓圈紋組成邊框。殷墟二期(武丁至祖甲)是“青銅器獨特風格的形成與確立時期”(朱鳳瀚語),此時紋飾更趨向于細密化,同時出現“三層花”工藝:第一層是精密的云雷紋或其他紋飾鋪做底紋,第二層是突起于底紋之上的主紋飾即獸面紋,第三層是主紋上再飾的陰刻線。第一期尾部上卷的獸面紋依舊存在,但同時尾部下卷的比例也在漸漸增多。耳目口鼻分離型、省去身部等簡略型獸面紋也已經出現;還開啟了用獸首裝飾提梁兩端和鋬部(鋬:pàn,器物上用手提的部分)的先河。殷墟三期與四期(廩辛至帝辛),獸面紋仍為主紋飾,“三層花”現象更為普遍。但是隨著宗教里祖先地位的提升和上帝地位的下降,以及中下層貴族對于青銅器的需求的大幅度提升,青銅器的紋飾制作變得草率;并且隨著宗教觀念與墓葬制度的變化,青銅器的明器化趨勢日趨明顯,導致第三期銅器在造型、工藝上與紋飾的精良上略遜于第二期。

西周早期,獸面紋依舊煥發光彩。承襲商代,云雷鋪地的獸面紋仍是最基本最常見的形式。此外,獸面紋呈帶狀分布時,圖案作三層,身尾變形,代以云雷紋。獸角常為牛角形——外端尖、內端圓。有首無身的簡略式較為盛行。如西周初期青銅器的代表作利簋(圖5),其腹部和方座座壁的主紋為獸面紋,獸角為外卷角,線條流暢清晰,凸出于底面,成淺浮雕形式,主紋較為寬大的部分又有凹下去的陰線作為補充;兩側加飾倒夔紋,圈足飾夔紋帶,方座面四隅加飾蟬紋,都用云雷紋為底來襯托主題,給這座肅穆莊嚴的西周銅簋平添了幾分凝重和神秘。

西周時期,人們的思想觀念經歷了從“敬鬼神”到“敬天保民”“天命靡常,惟德是輔”的轉變,這使用于通神的獸面紋逐漸被邊緣化。此時多見有首無身和身分三列的獸面紋。而且西周中期及以后簡化趨向明顯,只裝飾一兩道弦紋的素面器物也大量出現。再往后,獸面紋逐漸退居到器物的足部或者銜環之上,漸漸淪為附屬紋飾。

圖5利簋

在春秋晚期,青銅器在發展進程中逐漸分化,形成秦、楚、晉系等具有鮮明地域特色的列國風格。其中,晉系青銅器堪稱列國銅器中的典型范例。在侯馬鑄銅作坊興起之后,獸面紋于青銅器裝飾領域重新出現并流行。該遺址出土了一組帶有古老紋飾的模范,模仿了十分久遠的晚商至西周早期的銅器紋飾,不過并非簡單照搬,而是發生了一定程度的變異。這些重新流行的獸面紋融入了諸多春秋晚期流行的裝飾元素,如增加與獸面紋纏繞在一起的夔龍紋或夔鳳紋,這種組合方式與同時期其他紋飾的風格特征相契合,在視覺上和諧統一,無突兀之感,展現出春秋晚期晉系青銅器紋飾在傳承與創新方面的獨特魅力。

四、獸面紋的意義與價值

獸面紋具有其美學價值。無論是聯結還是分離、簡單還是繁復、線條筆直還是彎曲,它的形式結構都有著一定的規律性,體現著先民們的審美取向。

構圖對稱與均衡是獸面紋最突出的特點。以鼻梁為中軸線,目、角、耳、身和身側的其他紋飾均呈左右對稱。一方面,對稱紋飾輪廓簡潔直觀,給人端莊的審美感受,也體現了對秩序的追求;另一方面,對稱的紋樣擁有強烈的視覺沖擊力,能夠給人一種安全可靠的心理感受,這使得獸面更加威嚴莊重;再搭配上神秘的祭祀氛圍中的威懾力,更能體現統治者的權力。除去審美追求,宗教意義也可能是這種對稱設計的原因。張光直認為,獸面可看成一個從中間劈為兩半的動物,或者兩個動物在中間合并而成,這與商代社會史中的殷禮的“二分現象”有關:王室內分為昭穆兩組,祖先在另一個世界里也分兩組;因此,巫覡在為王室服務溝通天地時也須左右兼顧,他們的動物助理也就有了成對成雙的需要。

“同一變化”也是獸面紋的一大特征:同一是指整齊統一,即相同元素或各類元素重復出現、規范排列;變化則是指各類構成元素的大小、長短乃至序列的不同。“同一”給人一種整齊劃一的秩序感,但只是同一難免會無聊乏味,這就凸顯出來“變化”的重要性:只要細微的變化就能使視覺層次更為豐富,產生生動活潑的效果。

除此之外,獸面紋常常運用夸張等表現手法,使獸面看起來狠厲猙獰,寓意著一種神性力量的保護,可以懲戒敵人、恐嚇異己,又可以肯定自身、保護同類。在商代宗教盛行的文化之下,超自然力量自然成了人們精神的寄托。

獸面紋是否具有宗教祭祀方面的意義,目前仍無定論。不過,相較于羅越提出的獸面紋“無圖像學意義”論,中國學者們顯然更信服張光直的觀點,即獸面紋承載著在祭祀中輔助巫覡溝通天地的重任。“國之大事,在戎與祀”。商代生產力水平較為低下,思維觀念較為局限,神秘又強大的未知力量通常會被認為是上帝和鬼神能力的體現,敬鬼神、事祖先的“祀”即便成為了王朝的重要事務。“絕地天通”所象征的正是公眾巫術由統治階級獨掌,甲骨文也表明帝王就是眾巫的首領,“巫政合一”,強大的神權是統治者的管理工具。“民以物享”于是“神降之嘉生”(出自《國語·楚語》),神與民之間的溝通,要仰仗民里面有異稟的巫覡;巫中高明者為祝為宗,“犧牲之物”和“彝器之量”是幫助他們通神的的工具,青銅禮器上的動物紋飾正是溝通天地的主力。“戎”,即軍事、征戰,許多青銅兵器上也發現了獸面紋。

五、小結

獸面紋是中國古代藝術寶庫中的珍貴遺產,更是研究中國古代審美觀念、宗教和社會的重要資料,歷經百年的研究之后,其定名、起源與功能仍是學術探討的焦點。它不只是一種裝飾圖案,更是一種社會文化象征,反映著古代社會的宗教信仰和政治文化,彰顯著統治者對政治權力和財富的占有,體現著早期文明對自然力量的敬畏與崇拜和對秩序的追求,它的變遷折射出禮制建構與話語權力的演變歷程。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|