古代城市的布局形式是文明發展、社會結構與技術水平的集中體現,其演變與政治體制、經濟形態、文化理念、軍事需求、技術進步等歷史背景密切相關。

不同時期的城市布局反映了當時的社會狀況與統治者的治國理念,從先秦的禮制雛形到明清的成熟體系,每一階段的演變都承載著深刻的歷史動因。

一、以方格形道路網為核心的規劃體系

《周禮·考工記》提出的“方九里,旁三門,國中九經九緯”的規劃理念,體現了西周至春秋戰國時期對禮制秩序的追求。這一理念在秦朝大一統后得到實踐,如咸陽宮城的規整布局,反映了中央集權國家對標準化、秩序化的城市規劃需求。

漢代發展:漢長安城(西漢)的規劃進一步鞏固了方格形道路網,結合“里坊制”,將居民區嚴格分區管理,既服務于戶籍制度,也便于軍事控制。其不規則城墻(因早期宮殿位置決定)與內部規整道路網的矛盾,反映了從戰國時期都城向大一統王朝都城的過渡。

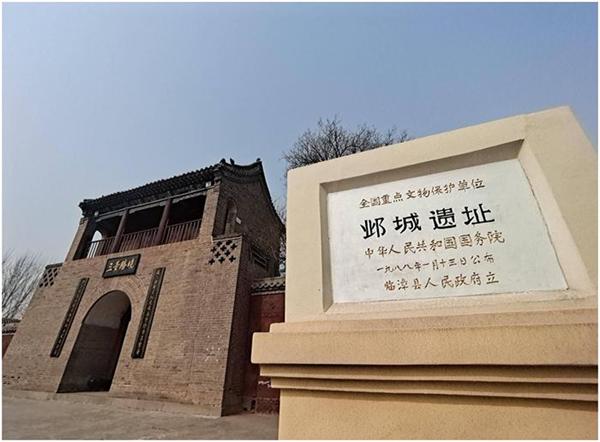

東漢末年戰亂導致傳統都城模式瓦解,曹魏鄴城(今河北臨漳)在曹操主持下重建,首次將宮城置于城市北部中央,形成南北中軸線,官署與市集分列兩側。這一布局打破了漢代“前朝后寢”的分散格局,為后世隋唐長安城的中軸對稱體系奠定了基礎,標志著禮制城市規劃的成熟化。

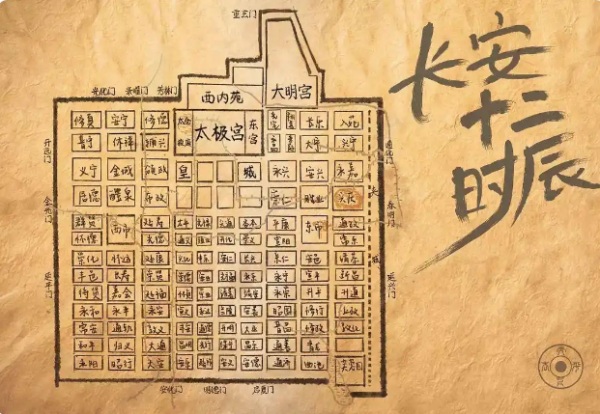

隋唐長安城(大興城→長安城):隋文帝為擺脫漢長安城的衰敗與風水問題,新建大興城(后改名長安)。其規劃在方格形基礎上強化禮制秩序,通過嚴格的里坊劃分(108坊)、巨大的宮城規模(占全城1/6)和朱雀大街的中軸線設計,體現隋唐大一統王朝的權威。唐代繼承并完善,如朱雀大街寬達150米,成為世界上最寬的古代城市道路,象征帝國的氣魄。

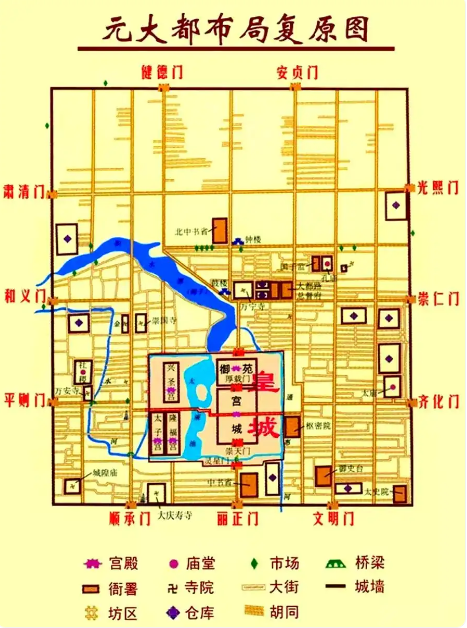

明清北京城:元大都(北京)奠定了明清北京城的骨架。元代以中軸線為核心,融合草原文化與中原禮制,形成“前朝后市、左祖右社”的格局。明成祖遷都后,對元大都進行改造,縮小北城、擴展南城,強化內城的軍事防御與禮制功能。清代延續這一體系,但外城(南城)因人口增長與商業發展,形成相對自由的布局。

二、中軸對稱與禮制城市規劃

禮制思想的深化:自西周“天子居中”的禮制理念,到秦漢“天人合一”的宇宙觀,再到唐宋“君權神授”的政治需要,中軸對稱布局逐漸成為王朝正統的象征。如唐長安城的朱雀大街不僅是交通軸,更是連接人間與天界的“天街”,強化皇權的神圣性。

多民族融合與文化交融:元大都的中軸線融合漢地禮制與蒙古游牧文化,將宮城(大內)置于全城幾何中心,體現對多元文化的整合。明清北京城進一步細化,如紫禁城三大殿的排列對應三垣星宿,將政治秩序與天文宇宙緊密結合。

北宋東京(汴梁):雖然商業突破坊墻限制,但宮城(皇城)仍嚴格遵循中軸對稱,形成“皇城居中,三重城垣”的結構。其城市規劃反映了宋代商品經濟與禮制傳統的矛盾——商業活力突破傳統束縛,但政治核心仍維持嚴格秩序。

元大都的突破:由劉秉忠規劃,將中軸線延伸至全城,通過瓊華島(今北海)與萬歲山(今景山)構建“前湖后山”的風水格局,既符合傳統堪輿學,又融入蒙古對自然景觀的重視。這一設計被明清繼承,形成北京城獨有的山水城市格局。

三、因地制宜的地形適應性布局

江南水鄉城市:唐宋以后,江南地區因運河系統(如京杭大運河)與經濟發展,形成以水網為核心的城市。蘇州、揚州等城依托河道劃分街坊,商業與手工業沿河布局,適應了商品流通與漕運需求。南宋遷都臨安(杭州)后,進一步推動江南城市的水網化發展。

山地城市與軍事防御:宋代以后,邊疆與山區城市(如重慶、大理)因軍事防御需求,依山勢筑城,形成臺地式布局。明代為抵御蒙古,在長城沿線建造大量衛所城,如嘉峪關、山海關,其布局簡潔、防御性強,內部以軍事設施為主,居住區緊湊。

宗教與貿易城市:吐蕃時期拉薩以大昭寺為核心發展,體現政教合一的統治模式;唐代敦煌因絲綢之路貿易與佛教傳播,形成圍繞莫高窟的宗教-商業復合型城市;泉州在南宋至元代成為海上絲綢之路起點,蕃坊、市舶司(海關)等機構推動其外向型布局。

四、從里坊制到巷里制的轉型

唐代里坊制的衰落原因

商品經濟沖擊:長安西市成為國際貿易中心,商人突破坊墻開設店鋪,夜市與“侵街”現象頻發。

人口增長:城市人口遠超規劃容量,里坊空間不足,催生臨街商業。

政策松動:安史之亂后,中央對地方控制減弱,城市管理逐漸松弛。

宋代巷里制的形成

商品經濟革命:宋代貨幣經濟發達,紙幣流通、商稅成為重要財源,統治者主動取消坊墻,允許沿街設店。

市民階層崛起:城市手工業者、商人、文人群體壯大,推動城市文化(如瓦舍勾欄)與夜生活的繁榮。

城市管理改革:王安石變法中的“市易法”等政策,進一步推動商業空間自由化。

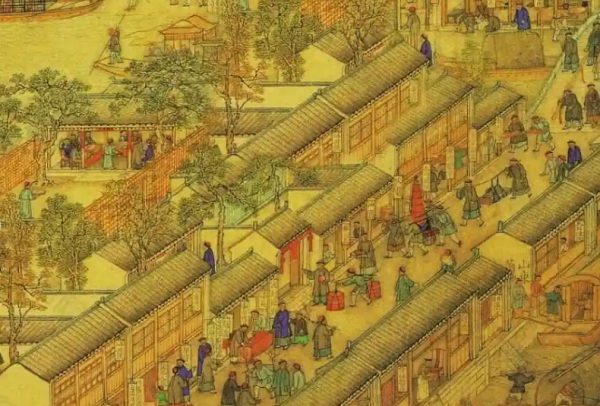

北宋汴梁(東京開封),張擇端《清明上河圖》描繪的沿街商鋪、虹橋市集、多層建筑,生動反映了巷里制下的城市活力。其布局突破禮制束縛,成為后世江南城鎮的模板。

五、特殊形制與文化象征

宗教城市

唐代長安的“胡商聚落”與“波斯邸”:反映絲綢之路帶來的多元文化,西市成為中亞、西亞商人的聚集地,佛教寺院(如大慈恩寺)與襖教祠廟并存,體現開放包容的盛唐氣象。

明代南京的伊斯蘭聚居區:鄭和船隊帶來的阿拉伯、波斯航海者定居南京,形成“回回營”,推動清真寺與漢式民居結合的布局。

軍事要塞城市

明代邊關九邊重鎮(如大同、宣府):為抵御蒙古,采用“城-堡-墩”三級防御體系,城墻設多重甕城、馬面,城內軍事設施與居民區緊密結合。

沿海衛城(如蓬萊水城):為防御倭寇,結合半島地形與人工城墻,形成船塢與防御工事一體的海防城市。

六、中外古代城市布局對比與交融

絲綢之路的影響

唐代長安與波斯、粟特文化交融:西市胡商帶來的西域城市規劃理念(如集市布局)與建筑風格,影響長安的商業區設計。

西域城市(如撒馬爾罕)的中亞風格與中原網格道路的融合:體現唐代對外來文化的吸收。

海上絲綢之路的港口城市

泉州在南宋至元代成為“東方第一大港”,城市布局中既有傳統的里坊結構,又設專門的外國人居住區(蕃坊)、伊斯蘭教清凈寺、基督教教堂,反映多元宗教與貿易文化的共生。

明清閉關與開放并存

廣州十三行區域在清代成為對外貿易特區,形成中西建筑混合的街區,但內地城市仍維持傳統禮制布局,反映閉關政策下的有限開放。

七、技術細節與工程智慧

水利工程與城市供水

戰國時期的都江堰使成都平原成為“天府之國”,城市依托灌溉系統發展;

北宋汴梁利用汴河、惠民河等多條運河,形成“四水貫都”的水運網絡,支撐百萬人口的都城運轉,推動商業與手工業繁榮。

軍事防御技術的演變

從春秋戰國夯土城墻(如齊臨淄城)到明代磚石包砌城墻(如南京城墻),技術進步使城墻更堅固,推動城市規模擴大。

明清火器發展催生更復雜的城防設計,如多層甕城、城樓箭窗等。

公共衛生與防災

南宋臨安的“火巷”與望樓系統,結合磚木結構建筑,形成早期城市防火體系;

明清北京城的排水系統(如故宮的金水河、城內溝渠)結合地勢設計,避免內澇,體現水利工程的精細化。

八、布局背后的深層邏輯

政治控制與集權強化

從秦漢到明清,方格形道路網、中軸對稱布局、里坊制度等,本質是中央集權對空間秩序的投射,通過物理空間限制人口流動,維護社會穩定。

經濟形態的變革

唐宋商品經濟推動坊墻瓦解,城市從封閉走向開放,催生街巷商業與市民文化。

明清江南市鎮(如周莊、烏鎮)因手工業與紡織業發展,形成專業化的城鎮布局。

文化理念的變遷

從“禮制至上”(先秦至唐)到“實用主義”(宋以后),城市規劃逐漸兼顧功能性與人性化。

風水理論在宋代后的普及,影響城門朝向、建筑選址(如依山面水)。

古代城市布局的演變是一部濃縮的文明史,從西周禮制理念的萌芽,到秦漢大一統的規整秩序;從唐宋商品經濟推動的空間解放,到明清多元文化的交融;每一階段的布局形式都深深植根于當時的歷史背景。

無論是長安的恢弘中軸,還是蘇州的水鄉靈動,都反映了統治者對“理想城市”的理解,以及社會、經濟、技術發展的綜合結果。理解這些歷史背景,不僅能深化對古代城市的認識,也為現代城市規劃提供了寶貴的歷史鏡鑒。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|