“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風(fēng)雨不動安如山!”改革開放40年,中國建筑行業(yè)發(fā)生了巨大的變化,本期跟著古建中國一起來看看,四十年,在祖國大地上,建筑業(yè)到底發(fā)生了哪些變化?

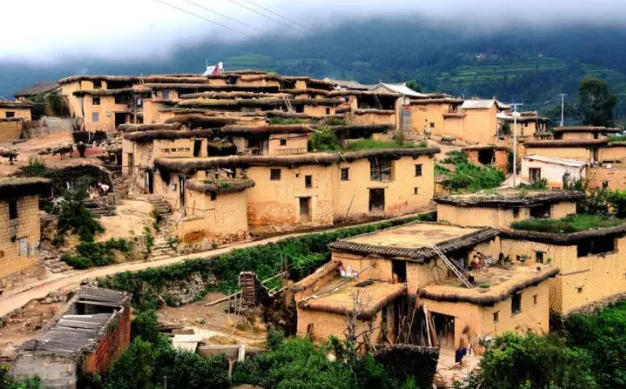

新中國成立初期,擺在國人面前的千瘡百孔、百業(yè)待興的局面,無法讓中國人民停止奮斗的腳步。中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)全國人民自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè),克服了一個又一個困難,創(chuàng)造了一個又一個奇跡,初步實現(xiàn)了國家的繁榮富強。在沒有農(nóng)業(yè)與工業(yè)支持下,那階段的建筑業(yè)只能因地制宜,幾乎以土木結(jié)構(gòu)為主,在農(nóng)村,有的甚至住“稻草屋”,“風(fēng)雨不動安如山”是百姓們心靈的真實寫照啊!

經(jīng)歷五、六十年代的拼博奮斗,七十年代中期,國內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等已自成體系,由于建材技術(shù)發(fā)展的局限,及供應(yīng)的不可持續(xù)性,在農(nóng)村建磚木結(jié)構(gòu)仍居多,在城市里開始建起了磚混結(jié)構(gòu)與鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的低層建筑。

隨著供需關(guān)系的變化,與群眾日益增長的需求矛盾更加凸出,發(fā)展生產(chǎn)力顯得尤為重要,而國外正在悄然地蓬勃興起新科技革命推動著世界經(jīng)濟以更快的速度向前發(fā)展。1978年召開的黨的十一屆三中全會作出了實行改革開放的重大決策,實行特殊政策與開辦特區(qū),國內(nèi)建筑業(yè)迎來了“第一個春天”。

四十年以來,國內(nèi)建筑業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。建筑產(chǎn)值、建筑規(guī)模、建筑高度、建筑技術(shù)與建材科技等指數(shù)一次次地向高層次跳躍,由改革開放初期的剛性受限需求發(fā)展為今天的支柱產(chǎn)業(yè),政策與地位截然不同。

農(nóng)村是改革開放最大受益者群體的居住地,此期間發(fā)生了巨大的變化,據(jù)統(tǒng)計,農(nóng)民人均住房面積由1978年的8.1平方米擴大到2005年的29.7平方米,其中55.9%農(nóng)戶人均居住面積大于25平方米,居住在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)住房中的農(nóng)戶占31.1%,居住在磚木結(jié)構(gòu)住房中的農(nóng)戶占58.9%,90.6%的農(nóng)戶住房擁有衛(wèi)生設(shè)備。

改革開放四十年,我們正處于從低收入國家向中等收入國家發(fā)展的過渡階段,建筑業(yè)的增長速度很快,對國民經(jīng)濟增長的貢獻也很大。1978年以來,建筑市場規(guī)模不斷擴大,國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長了20多倍,建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從3.8%增加到了7.0%以上,成為拉動國民經(jīng)濟快速增長的重要力量。

2005年,中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大,生產(chǎn)形勢保持快速發(fā)展的勢頭,各項指標再創(chuàng)新高。建筑業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,生產(chǎn)方式變革逐步展開。據(jù)統(tǒng)計,全國建筑業(yè)企業(yè)全年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值達到34745.79億元,比上年增長19.7%;完成竣工產(chǎn)值22072.96億元,增長8.9%;實現(xiàn)增加值10018億元,按可比價格計算比上年增長11.9%。2005年至2018年,建筑產(chǎn)值在保持穩(wěn)步增長的同時,局部增長率又有所上調(diào),是GDP增速的2-3倍。

改革開放四十年,單體建筑規(guī)模從二三千平方米以下發(fā)展到一百萬平方米以上,擴大了三百多倍;單體建筑高度從二十多米以下發(fā)展到六百三十多米以上,增高了二十多倍,進入世界第二的高樓行列。“神話般地崛起座座城”,是啊,四十年啦,在祖國大地上,建筑業(yè)造就了多少個高樓林立的“不夜城”。

建筑技術(shù)的發(fā)展是建筑業(yè)的發(fā)展的核心

四十年來,當(dāng)年流行的磚混結(jié)構(gòu)已被淘汰出市場,進而取代的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)已成為小高層以下結(jié)構(gòu)的主流體系。體系研究取得了非常成功的進展,一次次地優(yōu)化,一次次地超越,讓挺拔在祖國大地上的高樓盡享新型結(jié)構(gòu)支撐的“愉悅”。多體系結(jié)構(gòu)技術(shù)已經(jīng)達到了世界領(lǐng)先水平,超高層的數(shù)量列居世界第一,僅2017年完工的超高層數(shù)量就占世界超高層數(shù)量的二分之一,近十年內(nèi)超高層數(shù)量就增至三倍。鋼混組合結(jié)構(gòu)、核心筒結(jié)構(gòu)、鋼板剪力墻結(jié)構(gòu)等都是高層常用的體系結(jié)構(gòu),印證了四十年來建筑業(yè)所取得的輝煌成就。

施工技術(shù)的發(fā)展是建筑業(yè)高速發(fā)展的保障

四十年來,高層建筑已成功使用整體滑升平臺,加快了施工速度,減少了人力資源勞動強度,施工安全更有了保障;隨著大氣環(huán)保治理的深入,對建筑業(yè)提出了更高的要求,裝配式技術(shù)迎來了發(fā)展的機遇,建筑產(chǎn)業(yè)將再一次獲得新生,成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

建材科技的發(fā)展是建筑業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)

四十年來,建材技術(shù)研發(fā)取得了驚人的業(yè)績,輕型材料一次次地“挑戰(zhàn)”高層建筑,鋼化玻璃、鋁合金、集成板等,它們是建筑業(yè)的“看家人”;預(yù)應(yīng)力技術(shù)促使了混凝土、鋼材強度得到了再一次的提升,實現(xiàn)了充分利用的目的;由于原材料的技術(shù)改善,水泥、鋼材等強度等級、材質(zhì)性能也得到了大幅的提升。

四十年的巨變,實現(xiàn)了我們的建筑期盼;四十年的巨變,造就了我們太多的建筑夢。改革開放是建筑業(yè)的需求;是中國人民發(fā)展的需要;更是世界和平的“切入點”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|