金溪縣,隸屬江西省撫州市,位于江西東部、撫河中游,東與貴溪縣、鷹潭市月湖區(qū)、資溪縣交界,金溪歷史上曾因出金產(chǎn)銀,山間溪水色澤如金,而得“金溪”之名。“六分半山兩分田,分半水路和莊園”構(gòu)成一幅美麗的山水畫卷。金溪縣城有保存完好的金溪古城,還保存有數(shù)量驚人的贛派建筑古村落群,被譽為“一座沒有圍墻的古村落博物館”。

竹橋古村,位于江西省撫州市金溪縣雙塘鎮(zhèn),北距龍虎山景區(qū)30千米、南接大覺山景區(qū)40千米,濟(jì)南-廣州高速公路、撫州-吉安高速公路和206、316國道穿境而過。竹橋古村面積約2.8平方千米,始建于元末明初。

竹橋古村是一個江右民系聚居的古村,保存有明清時期風(fēng)格、格局比較完整、贛派建筑成片的古建筑150余個,以及古祠堂100余座、明代牌坊8座、清代牌坊30余座、古民居1萬余幢。

2010年,村橋古村被評為中國歷史文化名村,2018年1月3日,竹橋古村正式跨入4A景區(qū)行列。

竹橋古村形似一柄巨扇,存有109幢明清建筑,其中明代祠堂1幢,明代民居8幢,其余為清代建筑,均為清一色的青磚灰瓦,山字墻有防火防風(fēng)的實用功能。民居多為上下兩堂,僅有一幢明代所建民居分上下四堂。

竹橋古村分布著一條古驛道、兩處雕版印刷遺址、三口古井、三個曬場、四座門樓、五座祠堂、六條街道、八方水塘。保存完好的十家弄和八家弄建筑群組、六座祠堂以及養(yǎng)正山房、公和堂、懷仁書院、賜福廟等古建筑物集合成為封建社會農(nóng)商并重的人文歷史信息標(biāo)本。

竹橋村建筑群中有三組建筑群,一為“文林第”,一為“十家弄”,一為“八家弄”。建筑群中均設(shè)有三門,即總門、巷門、大門,各有并排四棟或三棟式樣相同的房屋由耳門相通。

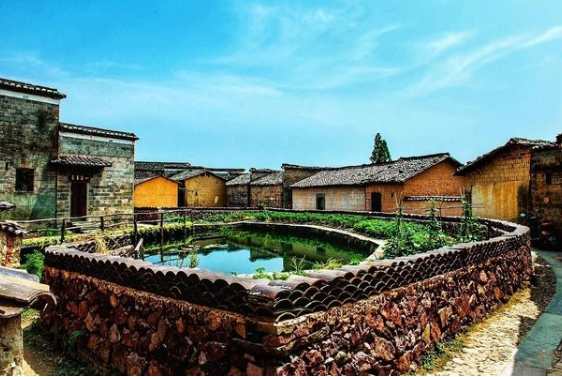

竹橋古村有總門樓遠(yuǎn)案崇麓嶺,近案黃婆崗,始建于元末明初,為風(fēng)水師廖禹先生后人所定,總門樓前有“品”字形排列,而周圍都有石欄桿圍成的多邊形古井三口,寓意喝了這“品”字井的井水,不管是為人、為學(xué)、經(jīng)商都要講究品德,戶近兩百,從超千丁,村內(nèi)有水塘七方,全由石塊砌成,中間為一月塘,形成七星伴月之象,俯瞰全村,形似一柄巨扇。

七星伴月塘,是位于竹橋古村西側(cè)的一口水塘,全部由石塊砌成的,全村總共有八方這樣的水塘,七星伴月塘構(gòu)成了古村先進(jìn)完善的排水系統(tǒng)。

品字三井位于村口不遠(yuǎn)處,三口水井分別修于康熙、乾隆、道光年間,并呈品字排列。井周飾有多邊形石欄桿,外圓內(nèi)方,形似銅錢,寓意是金錢如流水,沒有錢不行,但千金散盡還復(fù)來,唯有人品到任何時候都不能丟。

總門樓,位于竹橋古村西側(cè)入口處,建于明朝初年,相傳為著名風(fēng)水師廖瑀先生后人定的方向。門樓在咸豐和道光年間被毀過兩次,后于道光二年(1822年)遵照原貌重修。

上門樓,位于竹橋古村中心,也叫諫草傳芳門樓,是為了紀(jì)念南宋先賢余昌言,相傳他在任時曾多次上書為民請命,并被皇帝采納,后人視為榮耀便將這四字刻在門樓上。

文隆公祠,位于竹橋古村西側(cè),建于明朝嘉靖年間,現(xiàn)上下堂已倒塌,只有中堂尚存,村東的鎮(zhèn)川公祠與其他祠堂不同,兩側(cè)為“培蘭”、“植桂”門,“培蘭”、“植桂”意即培植人才,里面為竹橋人延師教子之所在。

養(yǎng)正山房,位于竹橋古村東南側(cè)、仲和公祠右側(cè),村中第二處雕版印刷遺址,進(jìn)門為一大庭院,上堂及后堂為印書之所,乾嘉時期書板盈架,直到解放初期保留的刻版才焚之于盡。在康乾時期竹橋就有人在全國做賣書生意,余德昭在北京開書肆,收羅古籍,兼理金溪嘉會試館中,其家譜有明確記載。后來余仰峰又回鄉(xiāng)里自開印書房,“刊書牌置局于里門,晝則躬耕于南畝,暮則肆力于書局。以刻書鬻書為業(yè)。

步云公祠位于竹橋古村南側(cè),是村中保存最好的一個祠堂,民國初期,紅軍軍長周建屏當(dāng)時曾在此作為召開擴(kuò)大紅軍大會的會堂。

大夫第建筑群位于竹橋古村北側(cè),為一幢四棟連體古建筑群,由竹橋村余鐘祥所建,始建于道光四年(1824年),竣工于道光八年(1828年),該建筑群格局完整,設(shè)有專供曬養(yǎng)銀錢的“曬銀樓”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|