玉器在中國(guó)的發(fā)展自新石器開(kāi)始源遠(yuǎn)流長(zhǎng),是理解中華文明起源發(fā)展的重要基礎(chǔ),也是講清楚中國(guó)文化源流和特質(zhì)不可回避的重要內(nèi)容。

2023年11月7日開(kāi)幕的“玉潤(rùn)中華”,是南京博物院慶祝建院90周年特展,也是一場(chǎng)關(guān)于玉器、玉文化和中華文明史的盛宴。筆者受邀參加了南京博物院“玉潤(rùn)中華——玉文化與中華文明”學(xué)術(shù)研討會(huì),因此有機(jī)會(huì)獲得夜場(chǎng)觀(guān)展的特殊機(jī)會(huì),在會(huì)期前后也跟著擁擠熱情的觀(guān)眾反復(fù)觀(guān)展多次。從考古專(zhuān)業(yè)和普通觀(guān)眾的角度,這個(gè)展覽都值得推薦,不容錯(cuò)過(guò)。

正如展覽副標(biāo)題“中國(guó)玉器的萬(wàn)年史詩(shī)圖卷”所言,“玉潤(rùn)中華”時(shí)間跨度之長(zhǎng)、空間跨度之廣,都是同類(lèi)展覽之冠。展品來(lái)自全國(guó)四十余家文博單位,共600余件。展覽共分三個(gè)大的展區(qū),分別是新石器時(shí)代的“玉生華夏”,三代至漢的“玉成中國(guó)”,以及魏晉至明清的“玉美神州”。“玉生華夏”由玉器起源階段的“萬(wàn)年”和史前玉器多元發(fā)展階段的“星輝”兩個(gè)單元組成;“玉成中國(guó)”分為夏商西周時(shí)期行禮以玉的“呈禮”階段,和東周兩漢時(shí)期君子為玉的“比德”階段;“玉美神州”則是包括了從三國(guó)魏晉到唐宋階段體現(xiàn)多元交融的“瓊?cè)A”單元,和體現(xiàn)明清玉器手工業(yè)高峰的“巧思”單元。整個(gè)展覽的單元?jiǎng)澐郑魬?yīng)了中國(guó)歷史發(fā)展的宏觀(guān)節(jié)奏,用玉器書(shū)寫(xiě)了中華文明的歷史長(zhǎng)卷,也由玉文化體現(xiàn)出中華文明不同階段的特質(zhì)和時(shí)代精神。

從考古工作者角度觀(guān)展,最值得稱(chēng)道的無(wú)疑是整個(gè)展覽體現(xiàn)出的學(xué)術(shù)性和當(dāng)代性。這不是一個(gè)單純的精品文物展,而是處處體現(xiàn)出策展人將玉器置于不同情境中的“苦心”。

首先,以考古出土背景為依據(jù)復(fù)原的,是從新石器開(kāi)始各類(lèi)玉器飾品的穿戴使用方式。從黑龍江小南山出土最早的玉玦作為耳飾,到江蘇東山村馬家浜晚期M101開(kāi)始出現(xiàn)用玉璜組佩當(dāng)作頸飾,再到良渚早中晚不同時(shí)期高等級(jí)男女的全套佩玉體現(xiàn)出超越裝飾性的禮儀制度。根據(jù)墓葬中出土位置來(lái)復(fù)原各類(lèi)玉器的使用方式,這是考古學(xué)研究玉器的重要途徑和成果,在展覽中通過(guò)人形牌“穿戴”的方式向觀(guān)眾展示,非常清晰直觀(guān)。一方面不多費(fèi)口舌就解釋了各類(lèi)玉器的功能和使用方式,另一方面也體現(xiàn)出早期玉器從“以玉為美”的裝飾品到“以玉為禮”的身份標(biāo)志物這樣一個(gè)發(fā)展歷程。

用人形展示的良渚文化玉器使用

第二類(lèi)頗費(fèi)心思的,是用玉器同其他出土文物和文獻(xiàn)相互印證來(lái)展示的“情境”。比如凌家灘出土的玉鉞,和同時(shí)期江蘇海安青墩出土的陶質(zhì)裝柄鉞模型一起展示;仰韶文化的玉石鉞,則佐以鸛魚(yú)石斧彩陶缸的圖像資料。雖說(shuō)對(duì)于專(zhuān)業(yè)學(xué)者而言,鉞在新石器時(shí)代是具有象征意義的穿孔石斧可謂通識(shí),但對(duì)于普通觀(guān)眾來(lái)講,這樣的互證才能望而生義,看懂鉞這類(lèi)玉器。又比如在展示漢代流行的“貝帶”裝飾和玉具劍時(shí),通過(guò)不同地點(diǎn)出土陶俑和各類(lèi)玉器實(shí)物的輝映,體現(xiàn)出文獻(xiàn)記載中西漢早期貴族的穿戴規(guī)格。還有印象頗深的一例是青島土山屯西漢晚期墓葬出土的玉韘形佩,同出的墨書(shū)遣冊(cè)上記錄了“玉玦一”,兩者互證可知當(dāng)時(shí)的“玦”就是貴族佩掛于腰間被學(xué)界稱(chēng)為韘形佩之物,可見(jiàn)玉玦到兩漢時(shí)期已經(jīng)有了不同的用法和意義。這些由專(zhuān)業(yè)研究所謂多重證據(jù)法得來(lái)的對(duì)玉器及其所處時(shí)代社會(huì)的認(rèn)識(shí),通過(guò)多重展示的手段表達(dá)給了觀(guān)眾,一個(gè)玉器展覽的展品不惟玉器,也算是特色之一。

漢代韘形佩(玦)同出土墨書(shū)遣冊(cè)互證

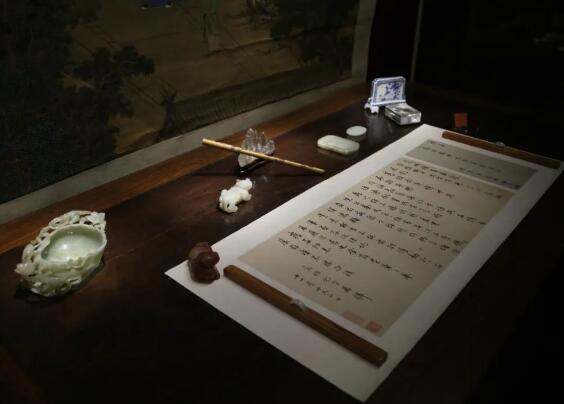

還有一些超出玉器的展品和展示方式,則可以說(shuō)是對(duì)歷史場(chǎng)景的復(fù)原。比如明代文人案頭復(fù)原的各類(lèi)文房四寶和玉器,觀(guān)眾里的“文玩”愛(ài)好者看了肯定也會(huì)愛(ài)不釋手,文人精神和玩好之趣就這樣通過(guò)場(chǎng)景復(fù)原連接了古今(圖六)。而有些歷史場(chǎng)景的復(fù)原可能只有考古專(zhuān)業(yè)的同行才能體會(huì),比如在展示石峁文化玉器時(shí),借展了一塊同樣出土于石峁遺址的石雕,我一開(kāi)始以為是要說(shuō)明石雕紋飾同肖家屋脊文化玉器的淵源,但發(fā)現(xiàn)石雕是同石峁出土的玉鉞玉刀這些片狀帶刃玉器放在一個(gè)通柜,因此猜測(cè)策展人是要體現(xiàn)“藏玉于墻”的石峁文化用玉特點(diǎn),一塊石雕、一把玉鉞,就完成了展覽對(duì)北方那座巍峨石城的抽象復(fù)原。

明代文人案頭復(fù)原

除了將玉器置于歷史語(yǔ)境中這個(gè)特點(diǎn),展覽中還有很多策展團(tuán)隊(duì)學(xué)術(shù)功力的體現(xiàn)。最突出的當(dāng)然是選擇展品的用心。首先有很多新成果新發(fā)現(xiàn)及時(shí)體現(xiàn)在了本次展覽中,比如黑龍江小南山出土的目前中國(guó)最早的玉器,湖南孫家崗和湖北譚家?guī)X出土的肖家屋脊文化玉器的重要新發(fā)現(xiàn),還有凌家灘眾所周知的6件玉人之外近年新發(fā)現(xiàn)的殘斷立體跪坐玉人等,這些展品均來(lái)自最近幾年的全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn),這也使得這個(gè)展覽具有了時(shí)效性。而我不夠熟知的歷史時(shí)期玉器中,相信也不乏這樣的用心。戰(zhàn)國(guó)兩漢玉器中,讓我這個(gè)外行最眼前一亮的是來(lái)自于巢湖博物館的一組戰(zhàn)國(guó)晚期玉器,玉璧、玉卮,件件精品;而定州博物館藏中山王墓出土的東漢時(shí)期西王母玉座屏,精彩程度更是讓人駐足不前。一般人就算對(duì)兩漢玉器略有了解恐怕也不及這樣來(lái)自地方博物館的重要文物。戰(zhàn)漢之后玉器的發(fā)展繁榮,使得展品的挑選不再局限于各省級(jí)考古機(jī)構(gòu)和博物館,這也需要策展團(tuán)隊(duì)具有足夠的學(xué)識(shí)和慧眼,才能兼顧展品的代表性和新鮮感。

另一個(gè)體現(xiàn)策展人學(xué)術(shù)功力的是對(duì)各類(lèi)玉器年代的準(zhǔn)確識(shí)讀和“物歸原處”的大膽安排。由于“玉”獨(dú)特的材質(zhì)具有恒久性和便攜性,因此同樣的玉器常常超越時(shí)空框架的限制,出現(xiàn)在不同地域和不同時(shí)代中,就像乾隆皇帝喜好收藏上古玉器一樣,玉器的延續(xù)發(fā)展進(jìn)程中不乏長(zhǎng)距離交流和各類(lèi)“早期遺留物”。在這次展覽中,比比皆是被放回玉器制作年代的“晚期”文物。比如新石器時(shí)代長(zhǎng)江中游肖家屋脊文化玉器的展示單元中,就有出土于西周時(shí)期山西曲沃羊舌墓地的一件玉神面,以及首都博物館、故宮博物院等收藏的肖家屋脊玉器。比如晉侯墓地、虢國(guó)墓地等西周重要的貴族墓地中,常常出土來(lái)自商代的早期遺留物,有些是有領(lǐng)環(huán)、玉戈這樣惟殷商流行的玉類(lèi),也有些是制作工藝上可以看出商代技術(shù)特色的小型玉器,這些都被放到了商代的展示單元,一方面豐富了展覽當(dāng)中商代玉器的分量,一方面也使得西周時(shí)期行禮以玉的特質(zhì)更為突出和純粹。還有像海昏侯墓和南越王墓當(dāng)中的一些帶有戰(zhàn)國(guó)時(shí)代風(fēng)格的玉器,也都被放回到東周不同列國(guó)地區(qū)的展塊當(dāng)中。有意思的是,肖家屋脊文化所處的龍山時(shí)代、商周之際和戰(zhàn)國(guó)晚期,均是人群交流和社會(huì)融合的大時(shí)代,后世所得的超越時(shí)空的遺留物多來(lái)自這樣的歷史階段,正是玉文化體現(xiàn)時(shí)代精神和文明特質(zhì)的最好證明。

在龐大的主線(xiàn)下兼顧玉器研究的不同視角和尺度,也是“玉潤(rùn)中華”展覽值得反復(fù)觀(guān)看之處。以“星輝”為題的新石器時(shí)代晚期,單獨(dú)劃分了讓紅山文化和凌家灘文化相互“對(duì)話(huà)”的單獨(dú)展區(qū),就兼顧了以考古學(xué)文化為單元的區(qū)域視角和以玉器為線(xiàn)索的文化交流互動(dòng)之意,尤其是看到體型龐大的牛河梁16地點(diǎn)出土玉人,和凌家灘玉人置于同一個(gè)空間內(nèi),頗有意味,值得比較。同樣,對(duì)良渚文化玉器的展示顯得尤為全面系統(tǒng),兼顧了玉器料、型、紋的特質(zhì),包括了生產(chǎn)體系、使用制度和精神觀(guān)念等不同維度。熟悉良渚文化的可能會(huì)發(fā)現(xiàn)來(lái)自反山M20的四件玉琮并沒(méi)有按照共存關(guān)系集群展示,乍一看這似乎拆解了玉器出土的配伍關(guān)系,但稍留心就會(huì)發(fā)現(xiàn),這四件玉琮根據(jù)各自的特點(diǎn)分別講述了關(guān)于良渚玉器不同的故事,包括葬玉禮儀制度的體現(xiàn),神人獸面紋飾的比較和良渚玉器的選料。在有限的展示空間內(nèi),能兼顧良渚文化不同階段不同區(qū)域的社會(huì),紋飾母題的嬗變甚至源流,一方面得益于南博豐富的文物資源和浙江同行的鼎力支持,另一方面也是策展人學(xué)術(shù)追求的體現(xiàn)。另一個(gè)讓我反復(fù)觀(guān)看的展區(qū)是東周階段,這一單元的主題是“比德”,主線(xiàn)是玉器從外化的禮儀秩序往個(gè)人德行及審美的轉(zhuǎn)變,副線(xiàn)則是以春秋戰(zhàn)國(guó)各列國(guó)為區(qū)域單元的多元比較。山東臨淄出土的春秋晚期水晶瑪瑙玉串飾,同本地區(qū)戰(zhàn)國(guó)晚期出土的楚式玉組佩遙相呼應(yīng),這兩組展品均突出體現(xiàn)了由材質(zhì)及設(shè)計(jì)之美,觀(guān)眾轉(zhuǎn)身回眸,便間于齊楚,在務(wù)實(shí)的齊文化和浪漫的楚文化間穿越數(shù)百年,看到了那個(gè)繽紛多彩的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。

需要提到的還有展覽的形式和燈光設(shè)計(jì)。玉器本身器型很小,需要被觀(guān)看的重點(diǎn)有時(shí)是紋飾細(xì)節(jié),有時(shí)是材質(zhì)溫潤(rùn),又各有不同,因此玉器展覽對(duì)燈光和形式設(shè)計(jì)的要求很高。“玉潤(rùn)中華”展覽設(shè)計(jì)了不同的主色調(diào)來(lái)呼應(yīng)展線(xiàn)上的內(nèi)容和節(jié)奏,比如一開(kāi)始以綠色為背景,漸次變成深藍(lán)色的展塊,然后是黑色背景,最后明清皇家玉器輔以紅色。用這樣的方式潛移默化地帶動(dòng)觀(guān)展的節(jié)奏,形式設(shè)計(jì)完全沒(méi)有喧賓奪主之處,是不讓觀(guān)眾看熱鬧,引領(lǐng)觀(guān)眾看門(mén)道的意思。從專(zhuān)業(yè)角度講,這次的打光也是非常細(xì)致用心,很多之前在圖錄或者展廳中沒(méi)有辦法觀(guān)察的紋飾細(xì)節(jié)和制作痕跡,這次都能清晰地展現(xiàn),甚至可以直接拍攝下來(lái)。比如山西黎城出土的龍山時(shí)代刻紋玉鉞,江蘇溧陽(yáng)采集的龍山雙面刻紋玉圭等等,因?yàn)檫@類(lèi)刻紋較淺,加上傳世過(guò)程中多有磨損,因此無(wú)論發(fā)表線(xiàn)圖還是現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)摩都有所欠缺,這次的展示當(dāng)可補(bǔ)足這樣的遺憾。展柜中各類(lèi)配合文物的集中光束,也使得每一件展品都是主角,靜靜地站在舞臺(tái)中央,擺出它最美的角度,吸引著眾人的目光,也教會(huì)觀(guān)眾去領(lǐng)略文物之美。

清代仿古玉容器

最后,個(gè)人而言遺憾有二。第一是在新石器部分,還有不少區(qū)域社會(huì)的玉文化未能得到充分展現(xiàn),比如,仰韶文化,大汶口文化和齊家文化沒(méi)能得到充分展示,只用了幾件南京博物院的舊藏。沒(méi)能完全體現(xiàn)玉生華夏中的“華夏”部分。但瑕不掩瑜,要用600余件文物講述萬(wàn)年玉器與文明史,我想這樣的遺憾總是難免的。遺憾之二是囿于我的學(xué)識(shí)所限,對(duì)于玉美神州的部分,無(wú)法充分體會(huì)到策展人的匠心和文物之美,策展人左峻先生原先就主筆過(guò)玉器通史當(dāng)中的三國(guó)魏晉南北朝玉器,肯定最后一個(gè)章節(jié)中也充滿(mǎn)了巧思和亮點(diǎn),希望有機(jī)會(huì)能看到其他專(zhuān)家的點(diǎn)評(píng)和策展人自己的解讀。

很高興得知這個(gè)展覽的展期會(huì)跨越龍年,到2月18日閉展。在此,以觀(guān)展心得的方式向廣大讀者和觀(guān)眾隆重推薦。評(píng)價(jià)一個(gè)展覽肯定會(huì)有不同角度和標(biāo)準(zhǔn),“玉潤(rùn)中華”無(wú)疑是一個(gè)精彩的玉器展,同時(shí)也絕不只是一個(gè)關(guān)于文物的展覽,我想這就是對(duì)它最好的評(píng)價(jià)吧。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|