萬戶千家今夜好,張燈結彩鬧元宵,今天是農歷正月十五,我們迎來元宵節,元宵又稱上元節,正月是農歷的元月,古人稱夜為“宵”,一年中第一個月圓之夜被稱為元宵節。

元宵節是中國古代人的浪漫,不愿空羨天上星光熠熠,中國人把星河搬到人間,長街花燈明如月,萬里煙火耀比星,燈月交輝,映照出人間繁華,而穿過花市燈如晝的街頭巷尾,有情人于萬千人海中,驀然回首,燈火闌珊,匆匆一瞥,便勝卻人間無數。

對于古人來說,元宵節可是一個非常盛大的節日,那么,古代各朝人民都是怎么花式過元宵的呢?我們一起來看看~

漢代

傳聞中的元宵節

漢代正是道教盛行的時候,道教稱正月十五為“上元”、七月十五為“中元”、十月十五日“下元”,合稱“三元”,故而元宵節也叫上元節。

《史記·樂書》云:

漢家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏時夜祠,到明而終,常有流星經于祠壇上。使童男童女七十人俱歌。

這是一段對漢代祭祀風俗的描述,從黃昏開始,用盛大的燈火祭祀太一神,并讓童男童女們一起唱歌,從黃昏開始,通宵達旦。

東漢時期,漢明帝劉莊下旨每年正月十五在宮殿和寺院中燃燈,表示對神的敬畏,由此,“燃燈”成為每年十五的傳統。

左:漢彩繪雁魚燈陜西歷史博物館藏

右:漢蟠螭紋燈故宮博物院藏

魏晉南北朝

元宵的偷竊大冒險

元宵節曾有過一個很怪的習俗,那就是人們把偷竊當作游戲,可以互相隨意偷竊而不受懲罰。這種“大冒險”最早見于《魏書》的記載,“四年春正月禁十五日相偷戲”。

南北朝時期,契丹族在正月十三、十四、十五日三天連續“放偷”,不追究偷竊的后果,女真族則在正月十六日進行偷竊大冒險活動。

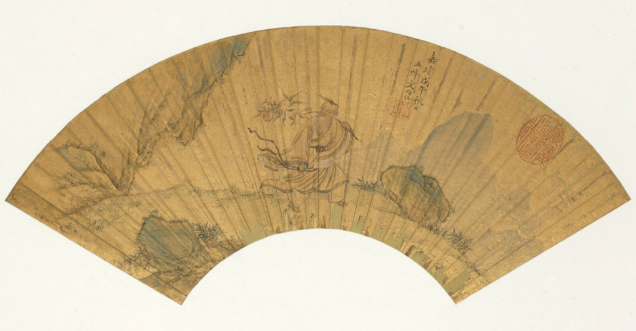

明 文伯仁 偷桃圖冊頁臺北故宮博物藏

元宵相偷的傳統一直保留了下來。金元時期,元宵三日放偷。直到清朝初期也仍有“六街燈月影鱗鱗,踏遍長橋摸鎖頻,略遣金吾弛夜禁,九門猶有放偷人”的詩句。

真人實景偷菜小游戲早在清朝就流行過一回,當時叫“偷青”。《沙川撫民廳志》曾提到清道光十六年時,女子出門觀燈時也順便偷菜,美名其曰幫主人家除蟲。

南宋 徐古巖 寒菜圖大都會藝術博物館藏

隋朝

盛大的假面派對之夜

隋朝元宵節的熱鬧程度是空前的,排場極大。《隋書·音樂志》稱“綿亙八里,列為戲場”。

《隋書·柳彧傳》記載:

每以正月望夜,充街塞陌,聚戲朋游。鳴鼓聒天,燎炬照地,人戴獸面,男為女服,倡優雜技,詭狀異形。

可見在隋朝初期,元宵節已然演變成一個盛大的假面派對。元宵節佩戴獸面的風俗多半帶著些祭祀色彩,而隋朝的元宵大派對上,人們戴的面具相當精致,再配上隆重的服飾,節日的氛圍感瞬間拉滿,正是詩人薛道衡所寫的“假面飾金銀,盛服搖珠玉”。

清 佚名 升平樂事圖冊(局部)臺北故宮博物院藏

隋朝元宵夜流行的派對游戲則是角抵。所謂角抵,是一種類似摔跤、相撲的兩兩較力活動。

唐朝

人山人海的華麗燈會

唐代元宵節前后三日有放花燈的習俗,據《雍洛靈異小錄》記載,因上元節人太多,甚至有人被擠的懸空,腳不沾地的往前走了十幾步。

電視劇《長安十二時辰》畫面

唐代元宵節的燈有多華麗呢?

史料記載——

唐睿宗的燈輪“高二十丈,衣以錦綺,飾以金玉,燃五萬盞燈,簇之如花樹”

唐玄宗的燈樓“高百五十尺,垂以珠玉,微風一動,鏗然成聲”

韓國夫人的燈樹“高八十尺,豎之高山,上元夜點之,百里皆見,光朋奪月也”。

宋朝

逛燈市不如談戀愛

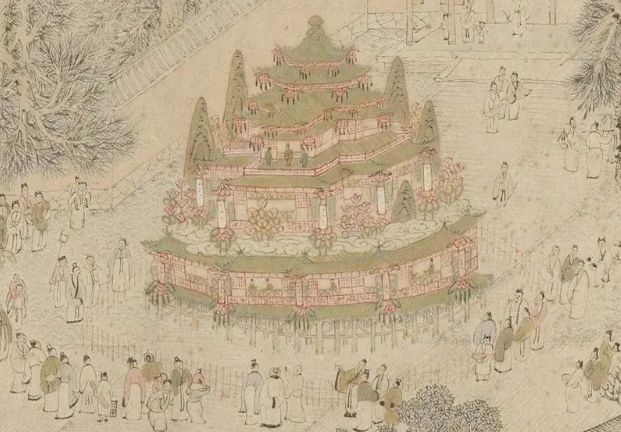

如果說唐朝的燈是華麗宏大的,那么宋朝的燈則以場景感取勝。宋代的燈景是有劇情的,而當時最為精美的燈景莫過于汴京城的縛山棚了。

據《夢梁錄》記載

元宵時,宋人將彩燈架成山狀,又在燈上描畫神話故事,燈山的左右用五色彩結成文殊和普賢兩位菩薩的模樣,各跨獅子、白象,當菩薩的手搖動時,又有瀑布從他們的指尖傾瀉而下。

明 吳彬 歲華紀勝圖冊(局部)臺北故宮博物院藏

宋代燈市更是熱鬧非凡,燈市上,有各色花燈煙火、歌舞節目、雜技演出,可以猜燈謎、放鞭炮、打太平鼓、跳獅子舞、扭秧歌、坐花船、踩高蹺……

當然,除了燈市,元宵節可是一個邂逅愛情的好日子。辛棄疾在《青玉案》里寫:“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。”

明清

放長假、猜燈謎、走百病

明朝元宵節的假期長得讓人羨慕。

據《萬歷野獲編》記載,從上元節正月十一日放到二十日,一共十天。

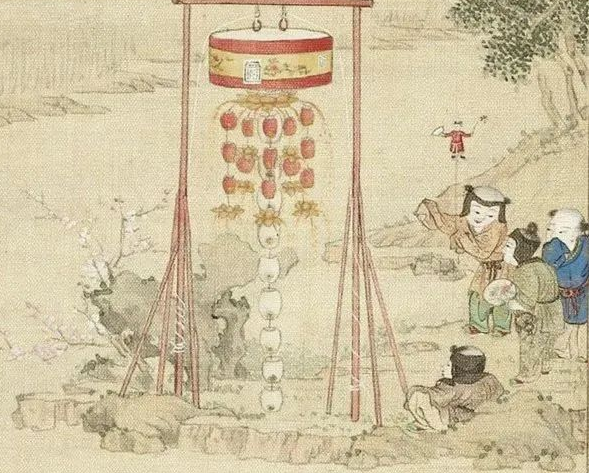

清 佚名 升平樂事圖冊(局部)臺北故宮博物院藏

明清時期元宵節的習俗大體上與宋朝一致,可觀燈、猜燈謎、看表演、太平鼓、觀煙火……還有一個比較獨特的習俗叫“走百病”,女孩子們會在元宵這日相約出行,在一年的初始出門走走,強身健體,有祈福祛病的寓意。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|