云肩,也叫披肩,是中國古代置于肩部的裝飾織物,是中國漢族服裝的重要特征之一。

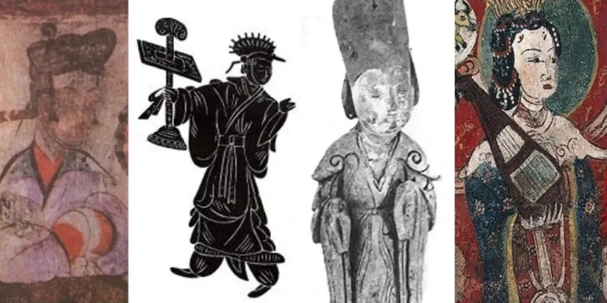

云肩的起源可追溯至隋朝,其圖象資料最早見于敦煌隋代壁畫,已經中國化的觀音菩薩身披云肩。

早期云肩多數形似翅膀墜于肩頭兩側,不過從沂南漢墓壁畫中的百戲圖來看,也有圍脖子一周的云肩。

云肩最初只是用以保護領口和肩部的清潔,后逐漸演變為一種裝飾物。在明清時期,云肩逐漸在普通婦女中普及開來,成為了女式禮服必不可少的裝飾物。

四方柳葉式

這種云肩的造型由八條、十六條、十八條等數量不等的柳葉形作放射狀構成,象征春色滿園,生命常青。

四合如意式

這是云肩最典型的款式,整體為四方“如意形”云頭前后對合而成,象征天下四方祥和如意。

云肩的裝飾圖案內涵豐富,符號的藝術語言、數字的喻意,都蘊含著深刻的文化底蘊和哲理。云肩不僅具有裝飾性,還承載著人們對美好生活的向往和祝福。

在現代,云肩已經逐漸退出了日常服飾的范疇,但其獨特的藝術價值和文化內涵仍然受到人們的喜愛和關注。云肩常常出現在傳統戲曲、舞蹈、影視等藝術形式中,成為了中國傳統文化的重要組成部分。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|