在參觀全國各地的古建筑之際,常常遇到一個困惑:一座古建筑到底看什么?怎么看?

看原貌:

獨樂寺山門最大的看點:就是該建筑歷代均沒有進行過過度的修建,它最大程度的維持了遼代當初重建時的原有風貌,這是在國內遺存的古建筑中可以算是獨一無二的!經過天津大學建筑學院的多次調研,確認山門從空間的布局、建筑的外觀、內部架構結構、塑像的塑造,甚至于木構架之間填充的泥墻都讓我們可以回到千年之前的當初。

看屋頂:

獨樂寺山門的屋頂為建筑等級很高的廡殿頂,山門檐出2.63米,為柱子高的五分之三。遠看出檐深遠的唐風宋韻。當初梁思成先生在考察時評說:在小建筑物上,施以四阿,尤為后世所罕見!

同時期遼構木構建筑采用廡殿屋頂的多為寺廟的主殿,如義縣奉國寺大雄殿、山西大同善化寺大雄寶殿、河北淶源閣院寺文殊殿。新城開善寺大雄寶殿。敦煌壁畫中出現過單檐廡殿頂山門,但是遺存實例五脊頂的山門僅有天津薊州獨樂寺的山門。

看鴟吻:

山門正脊的鴟吻雖然為明代修繕添加的。但是其形制上卻是唐式尾、明式吻的二合一的過渡期形制的產物。

梁思成考察時認為是具有五代宋初的樣式,至此山門的鴟吻是我國年代最早的鴟尾。山西大同薄迦教藏殿的遼代壁藏天宮樓閣的鴟吻和獨樂寺山門形制相同。義縣奉國寺大雄殿、河北新城開善寺大殿的鴟吻也是按照獨樂寺山門的樣式設計補修。

獨樂寺山門的鴟尾前側曲線大、尾巴鉤子裝、鴟無爪、有背獸身負火焰寶珠。華嚴寺大殿的鴟尾前側曲線緩和,身有兩個飄帶裝裝飾,鴟有爪,無背獸。華嚴寺薄伽教藏殿的鴟尾前側曲線緩和,身僅有龍鱗裝飾,鴟有爪,有背獸。

看牌匾:

山門的牌匾是典型的華帶牌。牌匾的牌首、牌帶、牌舌為朱色,牌面為群青,地杖為白色,這樣的色彩為清代常見,復雜厚重的云紋與蓮瓣的組合,多見于明清大型建筑的牌匾。牌面是11塊木板拼成,題字相傳為明代翰林院院士、內閣首輔、少傅太子太師嚴嵩所題。

書寫結構上非常有特點:繁體的“獨”和“樂”兩個字筆畫比較繁多,寺字筆畫較少,書寫時不太好掌握比例。于是書寫者將“獨”字的偏旁由傾斜變成了直立的豎形,壓縮了字的寬度,“寺”字適當加寬了一些,但是整體又不太容易讓人覺察出來,這樣寫下來,三個字遠看非常剛勁有力,細細端詳又有些儒雅之氣。

看彩畫:

山門最初重建時遼代時期的彩畫已經蛛絲馬跡了,在當心間北側鋪作上可以隱約看到“斗上白塊”,這是遼代時期彩畫的特征點。

如今看到的彩畫最上一層為清代光緒時期(公元1902年)繪制的,它下面所覆蓋則是清代乾隆時期繪制的。

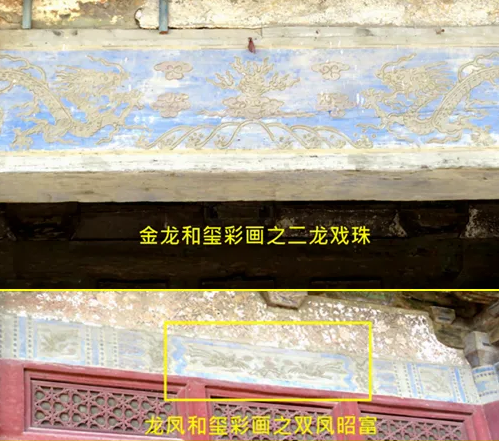

山門南北兩側屬于清式金龍和璽彩畫、龍鳳和璽彩畫。東西兩側為蘇式彩畫。當心間、東側的次間彩畫狀態保存的最為完整。

外檐斗拱是旋子彩畫,斗為青色勾邊、拱用綠色勾邊,并與墨線相搭配勾邊。檐內斗拱是外緣白色鉤邊、斗拱為青色勾邊、拱用為綠色退暈勾邊。外檐額上壁的彩畫,最外層是斑駁的黑白斜交方格紋地的寫生花,底層是明黃色的錦文,金龍和璽彩畫的二龍戲珠、龍鳳和璽彩畫的雙鳳昭富,雖然是痕跡斑駁,細細看還是非常的細膩生動。椽子、槫子上繪有回紋、旋花,替木為黃地的墨線卷草紋。闌額底色用青。南、北的闌額為和璽彩畫,以龍、鳳相間構成,輪廓為凸出的瀝金粉、箍頭邊框為聯珠紋、都是清朝光緒時期的遺物。東、西面的闌額則為蘇式彩畫,枋心弧線、箍頭內的為花果形的聚錦輪廓。

內檐的梁架通刷明黃色,外緣白色勾邊、再往內為綠色退暈勾邊。

看彩塑:

山門左、右分立5米高的密跡金剛像,俗稱“哼哈”二將。塑像體型碩大、比例協調,身體向殿內中間傾斜20度,游人站在其間,感覺兩尊巨神從半空中向自己俯身而來。

兩尊泥塑頭戴寶冠、面目猙獰、攜金剛杵。頸肩上系著飄逸的長巾,胸部掛有飾品。雙腳劈張,肌肉張弛狀顯著,寫實性極強。腰系黃帶。腰裙有綠色纏枝紅牡丹。下身長裙繪有藍、綠、土紅色三色云紋,紅色龍紋。裙邊為粉紅花草圖案。金剛著裝異于中原,偏向胡服樣式。

我們再看看兩尊金剛的制作工藝:其為木骨泥塑,從雙腳和裙下可以看到豎向的長方形斷面的木方做成的骨架,將板材用釘固定,用麻繩捆扎,外敷設色。雖然經歷過后代的多次重修和補塑,整體還是遼代彩塑的原品。梁先生曾高度評價為“整個東亞也很少見”。

看斗拱:

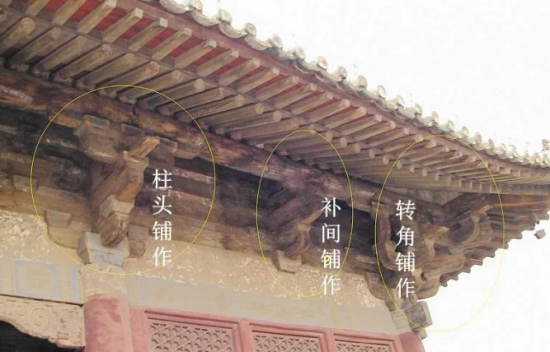

梁思成在《中國建筑史》書中描述:獨樂寺山門運用斗拱至最高藝術標準之精品,其木構架制作非常的規整,與大量使用舊料的觀音閣不同。山門的斗拱一共5種、19朵。山門用材高24,寬16.5厘米(17cm),楔(高)12.5厘米,符合宋二等材。

柱頭鋪作:雙杪五鋪作偷心造。山面柱頭鋪作雙杪五鋪作偷心造,同前后柱頭鋪作。目前遺存的遼代建筑柱頭斗拱多雙杪五鋪作。如河北新城開善寺、大同華嚴寺薄伽教藏殿、大同善化寺大殿都是雙杪五鋪作。柱頭鋪作第一跳華拱沒有橫拱相交,為偷心造。第二跳跳頭上令拱承接上面的拱形的替木。梁思成在其考察報告中專門對替木說明到:替木在清式建筑中與“挑檐枋”作用相同,替木其作用承受上面的分散重量而轉移到柱頭,梁先生稱贊為:堪稱善美。作成約三十度向外的銳角的耍頭,這樣批竹耍頭,是幽云地區的傳統技法。

補間鋪作為雙杪五鋪作。其有特色的是東側櫨斗下面不是直接放置在闌額上,而是置于蜀柱,這是我國現存木結構建筑中最早的實例。

補間鋪作另一個最明顯的看點就是里轉出跳較多,這樣的做法在《營造法式》中沒有記載。日本奈良東大寺南大門建筑上有這樣的同例,稱為天笠樣,側面說明這樣的做法唐代已經有了。

山門的轉角鋪作看似復雜,其實各層構件鋪裝邏輯性非常強。

這里有個看點就是:角拱的最上面的兩側,有長長的一道長拱,這是抹角拱。因為安置在角拱第二層的瓜子拱的上面,就成為了抹角慢拱。抹角慢拱上安置散斗,承托著上面替木和檁。

遼構河北淶源閣院寺轉角鋪作上第二跳也是施一道抹角拱,也是比較早期作法。河北新城開善寺的轉角鋪作也有秣角拱,它是兩道抹角拱,且上有耍頭,大同華嚴寺薄伽藏教殿也施兩道抹角拱,但是他沒有耍頭,其瓜子共慢拱等出頭形式形成了復雜的樣式。

轉角鋪作柱頭鋪作和角拱的令拱做成連拱交隱(鴛鴦交首拱)。連在一起的兩道拱,在相交處隱刻出拱頭,這樣做法出現于唐代,也是解決漢代轉角斗拱拱件多方向連接的結構技術難題。經過宋代的發展,到了元代非常的流行,明清時期仍在使用,只是形制上有了變化。

看柱網:

山門等高木柱12根,即《營造法式》中的直柱。青石覆盆柱礎。當心間柱高4.37米(4.33米)柱側腳、生起、收分顯著。(柱收分25‰。角柱高4.42米,側腳在10厘米,相當于柱高2%)。

山門規整的采用了《營造法式》中“分心斗底槽”的柱網布局,這是該類型國內遺存的最早實例。

看梁架:

山門的梁架結構為:四椽拊前后乳拊分心用三柱。山門的外檐通過鋪作層形成了一周的縱架。當心間兩側各用兩個橫架連接成整體的構造。縱架和橫架集合點下用櫨斗、柱額層相疊合,布局為長三間深四椽,中部加一縱架、四橫架的平面梁架形式。這就是《營造法式》中記載的“分心斗底槽。”

四椽栿兩端架在柱頭鋪作上,伸出為外檐柱頭鋪作的耍頭。四椽栿兩端根大的斜撐和中間立的短柱共同支撐著平梁。平梁上以蜀柱、合?、丁華抹頦拱、叉手共同承脊槫襻間。

看枋木:山門闌額轉角處出頭。闌額上不施用普柏枋。我們知道唐代木構建筑只置闌額無普拍枋。國內遺存的木構建筑最早闌額上安置普柏枋為:山西平順大云院的彌勒殿,且轉角處不出頭。從目前的遼代木建筑我們看到:闌額上置普拍枋較之前朝得到了普及,如開善寺闌額和普拍枋齊全、轉角處出頭。這樣的營造形式一直延續到明清時期,成為當時普遍的做法。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|