當人們仰望一座古建筑時,常被飛檐翹角的曲線美所震撼,卻鮮少注意到那些藏于屋瓦之下的骨骼——梁架。它們如沉默的匠人,以木為筆,以榫卯為墨,在時光中書寫著千年不倒的傳奇。梁架不僅是建筑的承重核心,更是一本用木料裝訂的工程典籍,凝結著古人“天工開物”的智慧。

北宋匠人喻皓在《木經》中提出“屋有三分”的概念,將建筑分為“上分”(屋頂)、“中分”(屋身)、“下分”(臺基)三部分。其中,屋身作為建筑的“筋骨”,承載著屋頂的重量與功能需求,其核心便是木構梁架體系。這些梁架不僅是建筑的力學支柱,更是古代匠人智慧的結晶。

中國古建筑的梁架體系,堪稱世界建筑史上獨樹一幟的“框架結構教科書”。不同于西方石建筑的剛性堆砌,中國木構通過榫卯節點、梁柱組合與斗栱緩沖,實現了“墻倒屋不倒”的柔性結構。根據地理環境、功能需求與材料特性,梁架逐漸演化為五大類型:抬梁式、穿斗式、干欄式、井干式、混合式。這些體系或雄渾如宮殿,或靈巧如民居,共同編織出中國建筑的多樣性圖譜。

▲屋有三分示意(圖源芮城文化旅游,僅用于學習交流)

抬梁式木構架

抬梁式又稱疊梁式是在立柱上架梁,梁上又抬梁。使用范圍廣,在宮殿、廟宇、寺院等大型建筑中普遍采用,更為皇家建筑群所選,是木構架建筑的代表。

歷史演變

抬梁式起源于春秋時期,至唐代發展成熟,分化出“殿堂型”與“廳堂型”。宋代以前,殿堂型多用于高等級建筑,以斗栱與柱網結合形成恢弘空間;明清時期,斗栱的結構作用弱化,廳堂型成為主流,內外柱高度差異顯著。

結構特征

抬梁式以“柱承梁、梁載檁”為核,柱頂架設大梁,梁上疊短柱支撐上層梁架,形成階梯式抬升。其特點是跨度大、立柱少,適合營造開闊空間。梁枋常施彩繪或雕刻,彰顯等級威儀。

抬梁式木構架的特點是在柱頂或柱網上的水平鋪作層上,沿房屋進深方向架數層疊架的梁,梁逐層縮短,層間墊短柱或木塊,最上層梁中間立小柱或三角撐,形成三角形屋架。相鄰屋架間,在各層梁的兩端和最上層梁中間小柱(脊瓜柱)上架檁,檁間架椽,構成雙坡頂房屋的空間骨架。房屋的屋面重量通過椽、檁、梁、柱傳到基礎(有鋪作時,通過它傳到柱上)。

▲抬梁式結構示意(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

代表案例

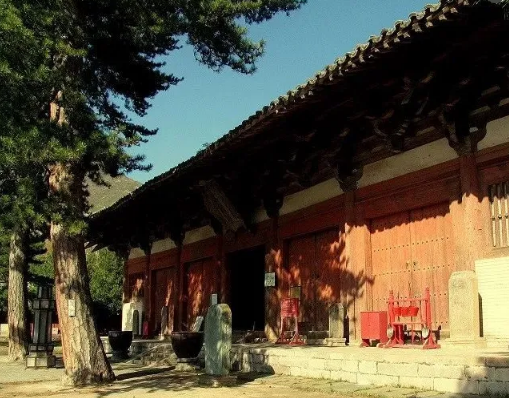

山西佛光寺東大殿(唐代):中國現存最大唐代木構,四椽栿與平梁層疊,草架梁隱藏于平闇之上,月梁造型飽滿如弓。

▲佛光寺東大殿(圖源五臺山服務網,僅用于學習交流)

穿斗式木構架

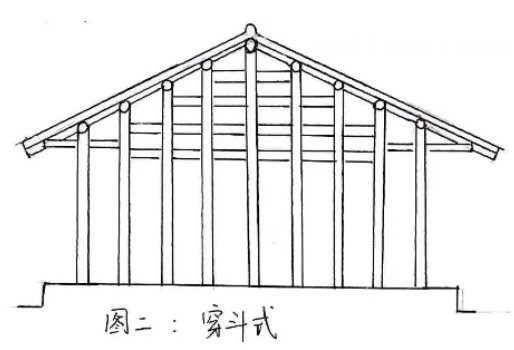

穿斗式是用穿枋把柱子串起來,形成一榀榀房架,檁條直接擱置在柱頭,在沿檁條方向,再用斗枋把柱子串聯起來,由此而形成屋架。

歷史演變

穿斗式可追溯至漢代,成熟于宋元時期。其設計適應南方多雨、多地震的環境,明清時期因混合式結構的出現進一步優化,成為江南、西南民居的主流。

結構特征

穿斗式以密集落地柱直接承檁,柱間用穿枋橫向串聯,形成網格狀框架。用料細、抗震性強,但室內空間較小。墻體常以竹編夾泥或木板填充,兼具輕量化與防潮功能。相比之下,穿斗式木構架用料小,整體性強,但柱子排列密,只有當室內空間尺度不大時(如居室、雜屋)才能使用;而抬梁式木構架可采用跨度較大的梁,以減少柱子的數量,取得室內較大的空間,所以適用于古代宮殿、廟宇等建筑。

由于穿斗式構架用料較少,建造時先在地面上拼裝成整榀屋架,然后豎立起來,具有省工、省料,便于施工和比較經濟的優點。同時,密列的立柱也便于安裝壁板和砌筑夾泥墻。因此,在長江中下游各省,保留了大量明清時代采用穿斗式構架的民居。這些地區有的需要較大空間的建筑,采取將穿斗式構架與抬梁式構架相結合的辦法:在山墻部分使用穿斗式構架,當中的幾間用抬梁式構架,彼此配合,相得益彰。

▲穿斗式結構示意(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

混合式木構架

當人們逐漸發現了抬梁式與穿斗式這兩種結構各自的優點以后,就出現了將兩者相結合使用的房屋,即,兩頭靠山墻處用穿斗式木構架,而中間使用抬梁式木構架,這樣既增加了室內使用空間,又不必全部使用大型木料。

結構特征

抬梁穿斗混合式結構在屋基上立柱,柱上乘梁,梁上擱檁,椽上鋪放椽子,形成屋架。這種結構結合了抬梁式的梁柱結構和穿斗式的穿枋連接方式,既保留了抬梁式的大跨度和穩定性,又結合了穿斗式的密集柱網和靈活性,同時山墻處采用穿斗式增強建筑的穩定性,中間部分使用抬梁式擴大空間。通過局部大穿枋減少立柱數量,兼顧功能與經濟性。

代表案例

蘇州拙政園廳堂:山墻穿斗與中部抬梁結合,園林建筑兼顧結構穩定與空間通透

▲混合式結構示意(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

干欄式木構架

干欄式建筑,即干欄巢居,即是在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋。這種建筑以竹木為主要建筑材料,主要是兩層建筑,下層放養動物和堆放雜物,上層住人。

歷史演變

干欄式起源于新石器時代(如河姆渡遺址),由巢居演變而來。漢代以后盛行于西南少數民族地區,后期與穿斗式結合,形成架空防潮的民居形式。

結構特征

以立柱支撐高臺,臺上架梁鋪板建房,底層架空以避濕氣。后期演變為穿斗式框架結合架空層,屋頂覆茅草或瓦片,適應濕熱氣候。“干欄”式建筑主要為防潮濕而建,長脊短檐式的屋頂以及高出地面的底架,都是為適應多雨地區的需要,各地發現的干欄式陶屋、陶囷以及柵居式陶屋,均代表了防潮濕的建筑形制,特別是倉廩建筑采用這種形制的用意更為明顯。

代表案例

浙江余姚河姆渡遺址:距今7000年的干欄式遺跡,采用榫卯技術,體現早期木構智慧。

云南傣族竹樓:竹木結構,底層飼養牲畜,上層居住,通風防潮

▲云南傣族竹樓(圖源西雙版納傣族自治州人民政府,僅用于學習交流)

▲侗寨干欄式吊腳樓(圖源中國民族建筑研究會,僅用于學習交流)

井干式木構架

井干式木結構是中國傳統民居木結構建筑的主要類型之一。井干式木結構木材消耗量較大,因此,在森林資源覆蓋率較高地區或環境寒冷地區(如中國東北地區)有較廣的應用。

歷史演變

井干式最早見于商代,因形似水井圍欄得名。中國商代墓槨中已應用井干式結構,漢墓仍有應用。所見最早的井干式房屋的形象和文獻都屬漢代。在云南晉寧石寨山出土的銅器中就有雙坡頂的井干式房屋。《淮南子》中有“延樓棧道,雞棲井干”的記載。明清時期因耗材過大逐漸被取代,僅存于東北、西南山區。

結構特征

井干式建筑以圓木或矩形、六角形木料平行向上層層疊置,在轉角處通過端部交叉咬合形成房屋四壁,形如古代井欄,無需立柱和大梁支撐。屋頂則通過兩側山墻立矮柱承脊檁構成。其承重主要依賴木材自重和體量,整體性較弱但結構剛度較好。結構簡單粗獷,保溫性好,但木材消耗巨大,建筑尺度受限。

代表案例

云南麗江井干式民居:納西族傳統住宅,原木堆砌如“木盒”,兼具實用與原始美感。

木構基因庫中的文明密碼

中國古建筑梁架體系,是地理環境、文化理念與技術實踐的完美融合。抬梁式彰顯禮制威儀,穿斗式貼近民間生存,干欄式應對自然挑戰,井干式留存原始記憶,混合式則展現融合智慧。從北方宮殿的雄渾到南方園林的靈秀,從林區木屋的粗獷到傣家竹樓的輕盈,這些梁架不僅是建筑技術的載體,更是中華文明“因地制宜、道法自然”的哲學體現。

今天,古建修復與仿古設計仍從傳統梁架中汲取靈感。當我們用現代技術解析唐代斗栱的抗震原理,或借鑒穿斗式框架建造生態民居時,千年智慧正以新的形式延續。古建梁架,不僅是歷史的遺產,更是未來的啟示。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|