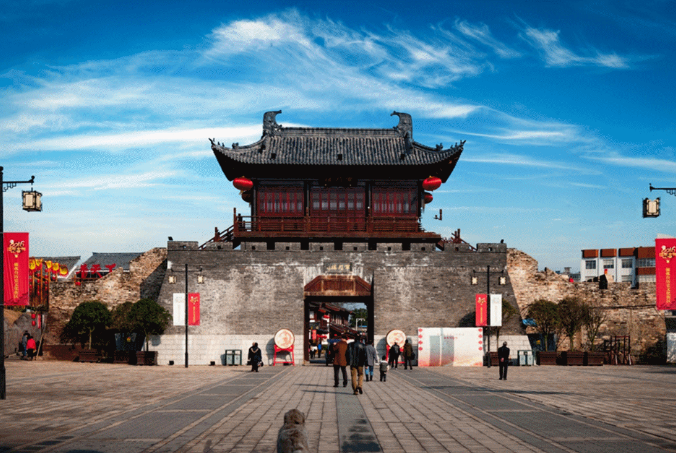

近年來(lái),對(duì)歷史文化街區(qū)的治理與改造,成為各地市政規(guī)劃中繞不開的話題。然而,全國(guó)各地的古文化街區(qū)改造與開放過(guò)程中,卻存在著各種各樣的問(wèn)題。

當(dāng)前,歷史文化街區(qū)的保護(hù)可謂壓力重重,其間交織著保護(hù)與開發(fā),經(jīng)濟(jì)利益與文化、社會(huì)效益等之間的多重矛盾。相關(guān)法規(guī)體系不完善,管理工作執(zhí)行不力,維修和保護(hù)經(jīng)費(fèi)欠缺,保護(hù)觀念落后,使得“一推了之”、“建設(shè)性破壞”、“修繕性破壞”等事件屢屢發(fā)生。

保存尚好的老街區(qū)被完全推掉,取而代之的是新建、仿建“假古董”的事件比比皆是。資本的擴(kuò)張、建設(shè)的壓力、民生的訴求,各方博弈之中,受傷的永遠(yuǎn)是文化遺產(chǎn)。

不少地方把保護(hù)歷史文化街區(qū)作為經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收的手段,與旅游業(yè)開發(fā)過(guò)度結(jié)合,部分具有代表性的古建筑,經(jīng)改造、租賃后,成了當(dāng)?shù)氐男∩唐肥袌?chǎng)、風(fēng)味小吃街、酒吧一條街。非地域特色類店鋪多而雜,商品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯,破壞了古建筑及周邊環(huán)境原有的文化氛圍與意境。

千篇一律的旅游紀(jì)念品、隨處可見的臭豆腐烤魷魚串串香、震耳欲聾臨街拉客的酒吧,與慕名而來(lái)失望而歸的海量游客一起,構(gòu)成各地古文化街“千街一面”的景象。

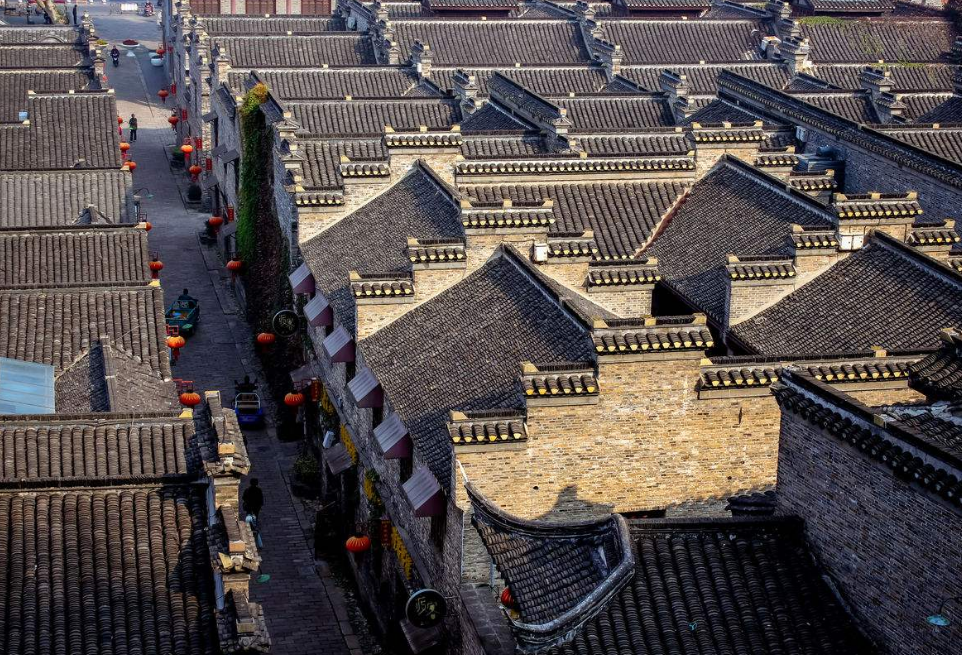

對(duì)歷史文化街區(qū)的過(guò)度開發(fā)與改造,既在很大程度上破壞原有的生態(tài)環(huán)境,也會(huì)造成極大的安全隱患。中國(guó)古建筑絕大多數(shù)都是木結(jié)構(gòu)或磚木結(jié)構(gòu),建筑歷史久遠(yuǎn),存在可燃物多、火災(zāi)荷載大、耐火等級(jí)低、疏散通道狹窄等先天不足,再加上后天的隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),極易發(fā)生火燒連營(yíng)的情況。餐飲的明火與液化氣熱源、酒吧客棧的高負(fù)荷電路、大量游客丟棄的煙頭,對(duì)于飽經(jīng)滄桑的歷史建筑來(lái)說(shuō),都是“不能承受之重”。

面對(duì)種種不可抗拒的外力,歷史文化街區(qū)該如何尋求保護(hù)?回顧世界文化遺產(chǎn)保護(hù)的理論與實(shí)踐歷程,這些公約可以為我們提供借鑒。

城市發(fā)展的過(guò)程中應(yīng)該保留名勝古跡以及歷史建筑。——《雅典憲章》

為社會(huì)公用之目的使用古跡永遠(yuǎn)有利于古跡的保護(hù)。因此,這種使用合乎需要,但決不能改變?cè)摻ㄖ牟季只蜓b飾。只有在此限度內(nèi)才可考慮或允許因功能改變而需做的改動(dòng)。

古跡的保護(hù)包含著對(duì)一定規(guī)模環(huán)境的保護(hù)。凡傳統(tǒng)環(huán)境存在的地方必須予以保存,決不允許任何導(dǎo)致改變主體和顏色關(guān)系的新建、拆除或改動(dòng)。——《威尼斯憲章》第五、第六條

從歷史、藝術(shù)或科學(xué)角度看在建筑式樣、分布均勻或與環(huán)境景色結(jié)合方面具有突出的普遍價(jià)值的單立或連接的建筑群……屬于文化遺產(chǎn),整個(gè)國(guó)際社會(huì)有責(zé)任合作予以保護(hù)。——《保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn)公約》第一條

回顧歷史可以發(fā)現(xiàn),一系列世界文化遺產(chǎn)保護(hù)公約的保護(hù)對(duì)象,經(jīng)歷了從單一的歷史建筑物、名勝古跡向城市景觀、文化線路的轉(zhuǎn)變。保護(hù)歷史文化街區(qū),應(yīng)做到強(qiáng)調(diào)真實(shí)性與注重完整性的統(tǒng)一。

歷史文化保護(hù)區(qū)的保護(hù)過(guò)程中,城市肌理不能丟失,傳統(tǒng)格局不能改變,古建文物不能損毀,總之應(yīng)在不改變歷史文化景觀的前提下,使得城市功能得到改善,居民生活獲得提升。這就要求決策者摒棄“大拆大建”的思路,向“小規(guī)模、漸進(jìn)式、微循環(huán)”轉(zhuǎn)變。

歷史文化街區(qū)所構(gòu)成的傳統(tǒng)聚落,與現(xiàn)代生活的安全需求之間存在一定的矛盾。過(guò)度的商業(yè)開發(fā),更使得古城古建的傳統(tǒng)防火功能瓦解消失。在新的形勢(shì)下,如何為飽經(jīng)滄桑的古建筑構(gòu)筑“防火墻”,是需要各界群策群力的問(wèn)題。

歷史街巷散發(fā)出濃郁的地方特色和文化氣息,成為當(dāng)代城市文化資本的象征。合理的治理與改造,不僅能為城市帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益,也能讓文化遺產(chǎn)重新煥發(fā)生機(jī)。如何在商業(yè)與文化之間找到一種平衡,在利用旅游進(jìn)行商業(yè)開發(fā)的同時(shí),完整保留歷史文化街區(qū)原真建筑格局和文化生態(tài),不僅是決策者,也是每一位熱愛文化遺產(chǎn)的公民都應(yīng)思考的問(wèn)題。

在堅(jiān)持遺產(chǎn)保護(hù)原則的前提下,鼓勵(lì)保護(hù)方法、技術(shù)與管理技術(shù)的創(chuàng)新,以“陪伴”的心態(tài)關(guān)注社區(qū)成長(zhǎng),才能實(shí)現(xiàn)發(fā)展和保護(hù)的良性循環(huán)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|