1684年,法王路易十四派出國內最著名的漢學家,阿基姆·布韋(JoachimBouvet)出使中國。臨行前,阿基姆·布韋被授予“國王數學家”的稱號,并入法國科學院為院士。這位阿基姆·布韋,還有一個傳遍了大清朝野的中文名字:白晉。

在中國的日子里,每天,白晉與同來的耶穌會士都會入宮向康熙皇帝講授數學、幾何、天文、物理。中國的康熙大帝對外來文化的包容態度與熱忱,令白晉越發感到,他有必要搭建起一條溝通法國與大清的文明橋梁。

阿基姆·布韋

國王數學家,開通文明的橋梁

1693年七月康熙皇帝派遣白晉回到法國招募更多有學問的耶穌會士來華,期間白晉向法王路易十四建議,成立一個結合貿易及傳教的代表團,前往中國。

1698年3月,東印度公司旗下的海之女神號(Amphitrite)從拉羅歇爾港(LaRochelle)揚帆啟程,航向中國。這是第一艘中法直航的越洋帆船。船,不僅帶回了欽差大臣白晉,還帶來了九名耶穌會士。其中,巴多明博學多才,為清廷培養外交人才,研究中國醫學;雷孝思是地理勘測的專才,他參與了歷經十年才完成的《皇輿全覽圖》的實地勘察繪制。

此外,他們也將中國的文化介紹給西方世界。雷孝思將《老子》翻譯成拉丁文;馬若瑟研究中國文學,翻譯了對法國文化界影響極大的《趙氏孤兒》。東西往返的傳教士們,他們的言談筆紙間,讓歐洲人意識到了一個遠遠不止于絲綢、瓷器的,傳說中的東方文明。當時的歐洲,法國被視為文明的中心,中華文化就從這個中心,向歐洲,向西方,更廣大的傳播開去。

微積分發明者,探尋中華文化

哥特佛萊德·威廉·萊布尼茲(GottfriedWilhelmLeibniz)是十七世紀至十八世紀德國偉大的數學家和哲學家,也是微積分的發明者。除了微積分,最令萊布尼茲著迷的大概就是中國文化了。

萊布尼茲從二十歲開始就在關注這個古老的輝煌的文明國度,直至1716年辭世的當年,他仍然每日案牘勞形,執筆撰寫《中國自然神學論》一書。

萊布尼茲

路易十四在位時,萊布尼茲擔任巴黎的外交官,他是最早接觸中華文化的歐洲思想家。關于中國,他最著名的著作是《中國近事——為了照亮我們這個時代的歷史》。

在這本書中,萊布尼茲收錄了多位傳教士在中國傳教的匯報資料,也收錄了白晉對康熙皇帝的近身特寫--------《中國現任皇帝傳》。

萊布尼茲明言歐洲的強項在邏輯學、數學、天文和戰爭技術,但中國在這些方面落后的原因不是人們想當然的所謂無知;他所理解到的是中華文化藐視一切侵略的行徑,更厭惡戰爭本身;在《中國近事》致讀者中,萊布尼茲這樣寫道:

“昔日有誰會相信,地球上還有這樣一個民族存在著,它比我們這個自以為在各方面都有教養的民族過著更具有道德的公民生活呢?如果說我們在手工技能上與他們不分上下、在理論科學方面超過它們的話,那么,在實踐哲學方面,及在人類生活及日常風俗的倫理道德和政治學說方面,我不得不汗顏地承認他們遠勝于我們。的確,我們很難用語言來形容,中國人是如何完美地致力于謀求社會的和平與建立人與人相處的秩序,以便人們能夠盡可能地減少給對方造成的不適。”

萊布尼茲認為中國人才是世界上最杰出的民族,不管是父母與子女的互動或是人與人之間彬彬有禮的相處,相較于當時的歐洲,萊布尼茲都做了細致的分析和比較,他甚至如此建議道:“不管怎樣,我覺得鑒于我們目前面對的空前的道德沒落狀況,似乎有必要請中國的傳教士到歐洲給我們傳授如何應用與實踐自然神學,就像我們的傳教士向他們教授啟示神學一樣。”

法蘭西思想之父,崇拜中華文化

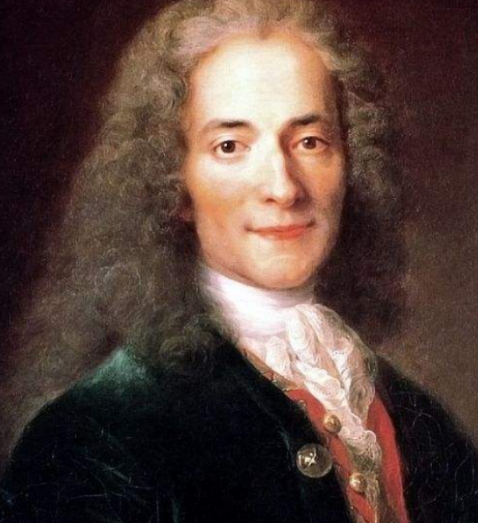

“法蘭西思想之父”伏爾泰(Voltaire)將中國與西方對比。他認為中國歷史上數千年的歷史記載都是真實不虛,詳實理性的,是以最完善的制度治理國家,也是世界上唯一將政治和倫理道德完美結合的泱泱大國。

伏爾泰

“在歐洲,沒有一個國家的悠久古老能如中央帝國一樣有著雄辯的明證。”

“我們之中有人出于憤怒稱他們為無神論的帝國。殊不知他們所有的法律都是建立在對上帝、對報恩者和復仇者有充分理解的基石上的。中國人有最完美的道德科學,他是科學中最重要的。”

受到中華文化的啟發,伏爾泰提出自然神論,認為理性、天賦道德是修身治國必須遵循的自然規律,而中華大地上千古流傳的以德治國的方略正是歐洲政府需要效法的典范。

為了讓更多人理解到中華文化的智慧,伏爾泰甚至為此創作劇本,以故事情節來闡述他從中華文化中得到的啟發:道義必將戰勝強霸,理性與為了讓更多人理解到中華文化的智慧,伏爾泰甚至為此創作劇本,以故事情節來闡述他從中華文化中得到的啟發:道義必將戰勝強霸,理性與才智必將戰勝愚昧與野蠻。

德國大文豪,鐘情中國文學

18世紀中國文學傳入歐洲。1732年,馬若瑟翻譯了元曲《趙氏孤兒》,算是一個開端。德國大文豪歌德(JohannWolfgangvonGoethe)讀到了杜赫德所譯的《趙氏孤兒》德譯本。此外,歌德還讀到了明末短篇白話小說集《今古奇觀》其中的四篇短章、十幾首《詩經》的選錄。

1719年,英國東印度公司職員魏金森(JamesWilkinson)將才子佳人小說《好逑傳》譯文帶回英國,有趣的是,當時,中國文學在歐洲還未得到大量翻譯,歌德僅憑所讀過的屈指可數的幾本著作,卻已然對中國文學有其獨到的觀察力,與相當的鑒賞力。

歌德

一回有人問及歌德《好逑傳》是否是中國小說中最好的一部時時,歌德斷言:“一定不是,中國人有千萬部這樣的小說,他們開始創作的時候,我們的祖先還在樹林里生活呢!”

對比英德文學,歌德寫下他對中國文學的讀后感:“人物、思想、行動、感受都和我們十分相似,不消一會兒,我們就覺得自己是同他們一樣的人,只是在他們那兒,一切都比我們更明理、純潔和道德,在那兒一切都是通情達理的、沒有激烈的感情,也沒有詩情蕩漾;外界的自然和人物總是同時生活在一起。”

時間的腳步走得太快,康熙盛世與太陽王時代共同照耀東西方的歷史已成過去。如今,在一對英國貴族的宅第,還珍藏著一幅十八世紀末的中國風壁紙,其上,有靈動的花鳥、生機勃勃攀登向上的動植物。

這幅壁畫在佳士得拍賣成交的總額是17,606美元;這不只是一個值錢的古董,它的昂貴在于它所承載的將中華文化遠播歐洲的使命。這是一頁美麗的歷史印記,值得我們久久注視,細細回溯。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|