龍興寺,位于安徽省鳳陽縣城北鳳凰山日精峰下,為洪武十六年(公元1383年)明朝開國皇帝敕建,是明朝皇家寺廟。

龍興寺前身為於皇寺,於皇寺可知的歷史是早在北宋就已建成。宋金戰爭時,被金人所毀,后又修復。宋蒙戰爭中寺被毀,為躲兵亂僧人四處逃亡。元代,一位於皇寺逃亡的僧人“宣”回到了於皇寺舊址,重建了寺廟。元代至正十二年(1352)毀于兵火。在此之前明朝開國皇帝朱元璋便在此在於皇寺當和尚。

寺初建之時,規模宏大,占地1282.5畝,向有“僧童騎馬關山門”之說,寺由中都名匠營建,雕刻精細,規制宏傳,等級甚高,是中都城的重要建筑之一。寺宇樓閣規模極為宏麗壯觀。據《大明洪武實錄》載,有佛殿、法堂、僧舍之屬凡三百八十一間。加之朱元璋御制龍興寺碑文,御書“第一山”碑,更加增加了龍興寺威嚴。

當時有人描寫這里是“梵剎西連萬歲山”,“梵王宮殿屹浮寰”。寺內原藏有朱元璋畫像、鐵像及銅佛、銅鑊、銘文鐵罄,并有御書亭一座,亭內有明太祖“第一山”手書石碑。

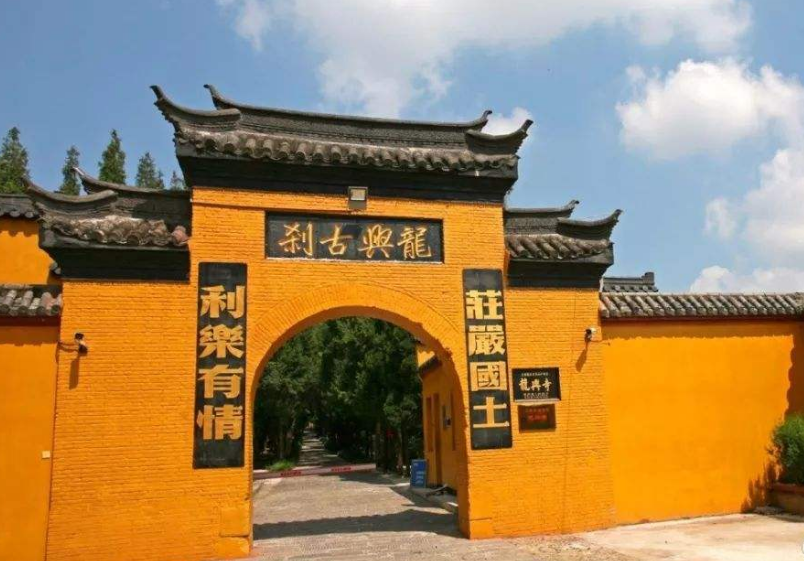

明清兩代名人詩詞題刻琳瑯滿目,嵌于東西兩廊。現尚存殿閣二十余間,占地數畝,紅墻黃瓦,掩映于茂林修竹間,有“龍興古剎”牌坊、“皆大歡喜”牌額等物;明代鑄打銅鑊4個,高1.45米,口面直徑1.64米;銅鼓一個,高1.11米,口面直徑1.01米;銅鐘一座,高1.11米。

明萬歷詩碑等文物,至今完好。寺內現有明朝文物陳列館兩個,對外開放。龍興寺建寺發來曾重建三次,最后一次是在安徽九華山百歲宮慧慶和尚主持下籌資修建,建起了山門、大雄寶殿、天王殿、大悲亭、太祖殿、地藏殿、念佛堂、藏經樓及念佛堂,禪堂、寮房等200間,建筑面積6910平方米。

其中,主要建筑大雄寶殿面闊31米,進深22米,高21米,規模宏大,氣勢雄偉,堪稱安徽寺廟之冠。96年重新修建后舉行開光儀式,全國乃至東南亞各地的知名寺廟主持云集鳳陽。

殿外四口碩大的銅鍋,傳為寺僧做飯所用,不難想象當年寺僧之眾;殿前東西兩側各有古槐,枝椏縱橫,為古寺增輝;殿內陳列有明代銅鼓和銅鑄幽鳴鐘,為皇家寺院的見證。

洪武十六年(公元1383年),朱元璋下詔重建於皇寺。因於皇寺舊址離皇陵太近,焚修不便,于是異地重建。洪武十六年,九月,於皇寺重建完工,朱元璋賜名“龍興寺”建文年間,中軍都督僉事孫岳在鳳陽領兵時,曾拆龍興寺木材修戰艦。永樂元年四月,中軍都督僉事孫岳因破壞龍興寺的罪名被罷免。永樂三年四月,修復龍興寺。

正統五年,龍興寺失火。天順三年,修復龍興寺。正德五年,龍興寺失火。萬歷初年,修復山門、大殿。萬歷三十七年,鳳陽知府張大孝等人募金3000余兩,修復龍興寺殿宇、僧舍。天啟元年,鳳陽守備太監金公增建禪堂一座,用于收藏明代皇帝、皇后賜給龍興寺的御物。崇禎八年,農民軍攻陷鳳陽,焚毀龍興寺,藏經散失。

康熙十二年,鳳廬道尹范時秀、鳳陽知府章欽文等人,重修龍興寺。康熙二十年,鳳陽知府耿繼志,捐俸補足藏經,制錦函以貯之。康熙五十四年,鳳廬道尹鮑鈐,鳳陽知府蔣國正,捐俸祿重修龍興寺。乾隆年間,鳳廬道尹尤拔世、鳳陽知府項章,修繕龍興寺。道光年間,鳳廬道尹吳篪,捐修龍興寺。咸豐三年,太平天國北伐軍火燒龍興寺。同治八年,鳳陽知府范運鵬、知縣俞熙,捐修觀音堂、客堂;邑人鄒某捐修佛堂。

光緒二年,統領劉先文捐修三寶殿。光緒五年,鳳陽知府成善集資修三寶殿卷廊、暨殿、明太祖殿、禪堂。光緒八年,鳳潁道尹任蘭生,捐修正廳、船廳、鐘亭光緒十四年,鳳潁道尹任蘭生,捐修龍興寺。

民國三十一年,鳳陽縣令集資20萬修復龍興寺。省長倪炳文、高冠吾,鳳陽縣令秦松亭、鳳陽各區區長、均捐款。蕪湖縣、泗縣、懷遠縣、五河縣、全椒縣、和縣、亳縣、嘉山縣、當涂縣、宿縣、滁縣等日偽政府、鳳陽各小學、各縣地方稅局等單位、維新飯店、大新公司、大生布莊、皮業公司、中孚公司、公泰醬園、寶興粉廠、信豐粉廠、萬興號等企業及個人紛紛捐資。龍興寺于當年10月修復完成。

1959年,安徽省人民政府撥款30000元重修龍興寺。文革期間,龍興寺遭紅衛兵嚴重破壞。1977年,縣文化局報告請求將龍興寺收歸文物部門管理。不久,縣文物管理所進駐辦公。1981年,安徽省人民政府公布龍興寺為省級重點文物保護單位。1993年,九華山百歲宮主持慧慶法師受鳳陽政府聘請正式成為龍興寺主持。就此慧慶法師便以龍興寺主持身份前往臺灣、緬甸、香港等地,募集修復資金。

龍興寺對天下寺院影響最大的是天王殿中四大王塑像的坐姿。據傳,本來各地寺院天王殿的四大天王都是“頂天立地”站著。而龍興寺的四大天王“首先”坐下來,從此,天下各地新建寺院的四大天王也紛紛坐下來。至于四大天王為何采取坐姿,這其中還有一段很有意思的民間傳說。據說,朱元璋幼時生一怪病,晝夜啼哭不止。

他的父母無錢求醫,只好求佛,情愿皈依佛門。以后孩子的病居然好了。所以朱元璋十歲時,便入皇覺寺當了和尚。他從最低等的勤雜活做起,每天挑水打柴掃佛堂。

在掃天王殿時,由于四大天王頂天立地站著,腿像柱子,掃地不便當。他就一邊掃,一邊喊:“腳抬起來!”果然是“君口玉言”,四大天王居然把腳蹺起來了,說著便坐了下來。而后,天下新建寺院便紛紛效仿,四大天王也由立而坐了。

1981年被列為安徽省重點文物保護單位,現在龍興寺是全國重點開放寺院,被評為國家AAA級風景區。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|