有著800余年歷史的連城縣宣和鄉(xiāng)培田村,保存著30余幢“九廳十八井”格局的高堂華屋和21座宗祠,其中國家級文物保護(hù)單位25處、省級文保單位28處。這座有著“客家莊園”和“民間故宮”之譽的“中國歷史文化名村”,是一座活的農(nóng)耕文明的寶庫,更是耕讀文明的活化石。約7萬平方米的古建筑群,無聲地訴說著歷史的厚重。

培田村古稱河源峒。唐宋時期,中原大批漢人為避戰(zhàn)亂諸因而南遷,他們中的一部分人進(jìn)入閩粵贛邊地區(qū),并逐漸與當(dāng)?shù)卦∶裣嗳诤希蔀榭图蚁让瘛T琳觊g,培田吳姓一世祖吳八四郎隱販于(長)汀、連(城),定居于宣河里上籬村(后名為上里,現(xiàn)為升星村),明成化年間始改稱培田。宋元間,該處及周邊有林、曹、馬、謝、聶、賴、吳等十姓在此生活,直至清末后,培田成為吳氏單一居住的村落。

古代培田是連城及周邊地區(qū)通往汀州府的主要通道之一。由于交通便利,接受外界信息多樣,使得包括民居建筑藝術(shù)在內(nèi)的培田文化兼收并蓄且豐富多彩。培田吳氏先民經(jīng)明萬歷、清康乾及同光等3個重要興盛時期成規(guī)模的建設(shè),形成了“三縱五橫”的路網(wǎng)民居布局。“三縱”居中者為千米商業(yè)街(今古街),明清時期設(shè)義合圩,沿街開設(shè)的客棧、轎行、飯鋪、酒肆、茶館等近30家,是村落中最繁華喧囂的地方。

培田吳姓歷代先民崇尚天人合一的理念,重視居住環(huán)境的合理營造。他們結(jié)合得天獨厚的山形水勢,宏觀規(guī)劃則追求系統(tǒng)嚴(yán)整,微觀處理則追求細(xì)致入微。在培田,河源溪在此納三溪清水,像一條“銀腰帶”從北、東、南三面繞村而過,形成“玉帶環(huán)珠”的格局。“千峰環(huán)野立,三水匯村流”,正是培田村落格局的寫照。

培田傳統(tǒng)建筑吸納了北京四合院的結(jié)構(gòu)、徽派建筑的形制、江浙園林的格調(diào),可分為居住建筑、宗祠建筑、牌坊建筑、文化建筑、崇祀建筑、商業(yè)建筑等類別,其中以居住建筑和宗祠建筑居多。

培田“九廳十八井”民居建筑,是客家人結(jié)合北方庭院建筑,適應(yīng)南方多雨潮濕氣候及自然地理特征,采用中軸線對稱布局,廳與庭院相結(jié)合而構(gòu)建的大型民居建筑。九廳即指門樓、下、中、上、樓上、樓下、左花、右花、后廳等九個正向大廳,十八井包括五進(jìn)廳的五井、橫屋兩直各五井、樓背廳三井。

“九”和“十八”,常為表示多數(shù)的詞。現(xiàn)實中的廳和井,并不局限于“九”和“十八”。其廳、井布局科學(xué)合理,各廳各有功用。上廳供祭祀、族長議事,中廳接官議政,偏廳接客會友,樓廳藏書課子,廂房橫屋起居炊沐,家族聚居,集政、經(jīng)、居、教于一體。這種“聚族而居、頤養(yǎng)閑適、天人合一”的居住方式,既充分體現(xiàn)了客家人的血緣文化,又強化了客家人宗族內(nèi)部的親和力和安全感。

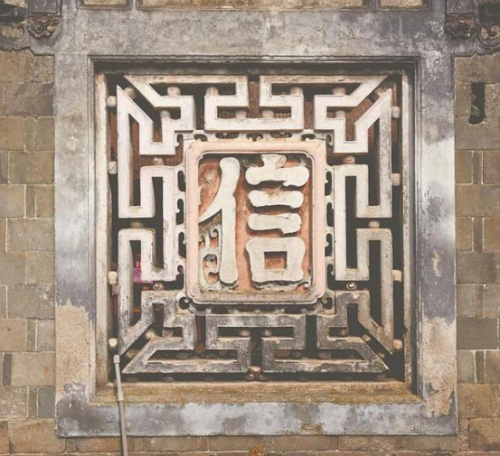

培田傳統(tǒng)建筑裝飾主要是木雕、泥塑圖案及文字。“圖必寓意,意必吉祥”,多以福祿壽喜、孝悌忠信、丁財興旺、平安康泰等作為裝飾主題,常用植物、動物、器具、人文故事等圖案,通過諧音、比喻、傳說等形聲或會意的手法獲得某種象征效果,寄托培田吳氏先民祈求吉祥、消弭災(zāi)患以及追求美好生活的愿望。

培田傳統(tǒng)建筑裝飾技藝包括木雕、磚雕、石雕、灰塑、漆畫等,利用材質(zhì)的特點,融合繪畫、書法及雕塑等藝術(shù)手法,體現(xiàn)建筑藝術(shù)的美感和靈性。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|