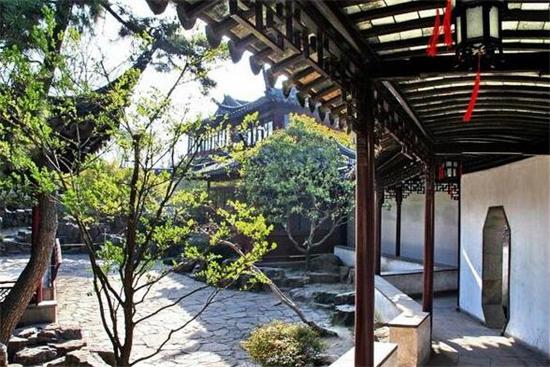

中國古典園林是世界園林之母,是中國文化的瑰寶,是人類文明的遺產。它是中國古代勞動人民智慧和創造力的結晶,也是中國古代哲學思想、宗教信仰、文化藝術等綜合反映。它以追求自然精神境界為最終和最高目的,從而達到“雖由人作,宛自天開”的審美旨趣。

它深浸著中華文化的內蘊,是中國五千年文化史造就的藝術珍品,是一個民族內在精神品格的生動寫照,是我們今天需要繼承與發展的瑰麗事業。本文將從苑囿到私家園林,介紹中國古典園林的起源、發展和魅力,讓我們一起走進這個美妙的藝術世界。

中國古典園林的起源,即苑囿形式,可以追溯到商周時期。那時候,帝王貴族為了游獵娛樂,就在自然山林中圈出一塊地方,放養各種禽獸,并建造一些殿宇亭臺供居住休息。這種園林形式被稱為“囿”,也就是“苑”的前身。

秦漢時期,苑囿形式得到了進一步發展。帝王們不僅在苑囿中增加了寢宮殿宇生活設施,還配置了觀賞植物、人工山水等景色,初步具有了“園林”性質。從漢代起它的名稱也從古代的“囿”改稱“苑”或“苑圈”了。著名的漢武帝的“上林苑”中,有“建章宮”,有“太液池”,周圍數百里,蓋起宮殿數十個,設置了“射熊館”、“鹿觀”、“虎圈觀”等各種動物的圈觀,并種植了各地送來的異樹花木,如“核桃”,“紫紋桃”等。不過此時尚處于中國園林發展初期,對于苑囿的布局布置,并無一定規劃,仍較多地帶有狩獵趣味。建筑和山水的安排,也并不融洽有序,奇樹異花的種植,只是獵奇羅列,雖然它有了某些園林的性質,開啟了日后造園的新生面。總的說,仍是處于自然發展的時期。

魏晉南北朝時期,是中國古典園林的轉折期。這一時期出現了兩個顯著的特點,一是在苑囿的營建中注意了游樂和賞景的作用,如在殿宇建筑外,已注意到迭石造山,鑿池引泉。布局關系也趨于融洽,使之形成優美的環境,發揮了休憩、游賞,甚至宴樂之功能。一是繪畫技術的發展與造園藝術的發展的互相促進,如南朝梁·張僧怒擅長畫山水,能“咫尺之間便覺萬里之遙”,畫家所提煉的構圖、排列、層次和色彩,極大地豐富了造園技巧,而且有的畫家,自己就是一個杰出的造園專家,如詩人王維設計營建的“輞川園”。

隋唐時期,是中國古典園林的全盛期。這一時期中國古典園林體系具有的風格特征已經基本形成。皇家氣派形成,私家園林藝術性升華,寺觀園林世俗化,公共園林更多記載,風景式園林創作技巧和手法進入新境界,山水畫、山水詩文、山水園林帶式互相滲透。由于疆域的擴大、經濟的發達、民族的融合,促進了文化藝術的發展,達到了一個空前繁榮時期。

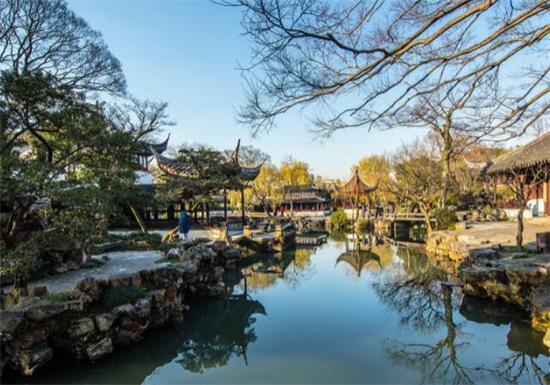

兩宋到清初時期,是中國古典園林成熟前期。這一時期轉為在日趨縮小的精細世界里實現從總體到細節的自我完善。富于創造進取精神的完全成熟。園林創作轉向寫意。士流園林的全面文人化。公共園林比較普遍。皇家園林創建以清代康熙、乾隆時期最為活躍。當時社會穩定、經濟繁榮給建造大規模寫意自然園林提供了有利條件。私家園林是以明代建造的江南園林為主要成就,如“滄浪亭”、“休園”、“拙政園”、“寄暢園”等等。同時在明末還產生了園林藝術創作的理論書籍《園冶》。

清中葉到清末時期,是中國古典園林成熟后期。這一時期更趨于精致,暴露出某些衰頹傾向。造園理論探索停滯不前,加之社會由于外來侵略,西方文化的沖擊,國民經濟的崩潰等等原因,使園林創作由全盛到衰落。但中國園林的成就卻達到了它歷史的峰巔,其造園手法已被西方國家所推崇和摹仿,在西方國家掀起了一股“中國園林熱”。中國園林藝術從東方到西方,成了被全世界所共認的園林之母,世界藝術之奇觀。

中國古典園林是一種美妙的藝術形式,它是中國古代人民對自然和生活的理解和贊美,也是中國傳統文化的精華和象征。它不僅給我們帶來了美的享受,也給我們傳遞了一種智慧和精神。我們應該珍惜和保護這一藝術珍品,讓它繼續發揚光大,為人類文明作出貢獻。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|