遼代建筑是中國古代建筑的重要組成部分,承繼了唐代建筑風(fēng)貌,并融入了契丹族的獨特風(fēng)格。其特點主要表現(xiàn)為恢弘大氣、簡潔明了,屋頂平緩、屋檐平直伸展,展現(xiàn)出一種雄渾端莊的美感。

在中國北方,天津市薊州區(qū)矗立著一座承載千年歷史與文化的佛教圣地——獨樂寺。作為遼代建筑的杰出代表,獨樂寺不僅是中國古代建筑藝術(shù)的瑰寶,更是中華民族深厚文化底蘊的生動展現(xiàn)。

歷史沿革

獨樂寺的歷史可追溯至唐代貞觀年間,歷經(jīng)遼、明、清各代修葺擴(kuò)建,形成了今日之規(guī)模。

關(guān)于獨樂寺寺名的由來有三種說法。其一,因觀音塑像內(nèi)部支架是一棵參天而立的大杜梨樹,以“杜梨”的諧音而取名;其二,佛家清心寡欲,恪守戒律,獨以普度眾生為樂,故名獨樂寺;其三,獨樂寺為安祿山起兵叛唐誓師之地。獨樂之名,亦安祿山所命,蓋安祿山思獨樂而不與民同樂,故而命名。而最后一種說法流傳最為廣泛。

經(jīng)過多次修復(fù)和擴(kuò)建,獨樂寺逐漸成為一座規(guī)模宏大的佛教寺廟。在歷史的長河中,獨樂寺經(jīng)歷了戰(zhàn)爭和自然災(zāi)害的洗禮,但它始終保持著其獨特的魅力和莊嚴(yán)的氛圍。

▲天津薊縣獨樂寺(圖源天津市薊州區(qū)人民政府,僅用于學(xué)習(xí)交流)

建筑特色

獨樂寺山門中直枓的運用是中國現(xiàn)存唐、宋建筑實物中的孤例。而在轉(zhuǎn)角斗拱中所運用的抹角拱(即45度斜拱)亦是中國現(xiàn)存木結(jié)構(gòu)建筑中使用斜拱的最早實例。斗拱造型獨特,拱眼壁皆施彩繪。屋頂正脊兩端的鴟尾是中國現(xiàn)存于建筑屋頂上最早的鴟尾。

獨樂寺觀音閣所使用的二十四種一百五十二朵斗拱,結(jié)構(gòu)功能明確,或承檐,或承梁枋,內(nèi)外上下,繁簡各異而又井然有序,集中國古代木結(jié)構(gòu)建筑斗拱之大成。殿內(nèi)遼代泥塑觀音像是中國現(xiàn)存最大的泥塑造像之一。

觀音閣是我國現(xiàn)存最古老的木結(jié)構(gòu)樓閣式建筑,梁思成稱其為“上承唐代遺風(fēng),下啟宋式營造,實研究我國建筑蛻變之重要資料,罕有之寶物也”。

主要建筑

獨樂寺山門和觀音閣為遼代建筑,其它均為明、清所建。全寺建筑分為東、中、西三部分;東部、西部分別為僧房和行宮,中部是寺廟的主要建筑物,白山門、觀音閣、東西配殿等組成。山門與大殿之間,用迥廊相連結(jié)。這些都反映出唐、遼時期佛寺建筑布局的特點。

山門

山門面闊三間,進(jìn)深兩間,斗拱相當(dāng)于立柱的二分之一,粗壯有力,為典型唐代風(fēng)格,是中國現(xiàn)存最早的廡殿頂山門。山門高約十米,氣勢非同一般,正中有一匾額,上書“獨樂寺”三字,為明代武英殿大學(xué)士,太子太師嚴(yán)嵩書。屋頂五條脊,四面坡,檐角如翼似飛,莊重而高昂。

▲山門南側(cè)外部(圖源陜西省文物保護(hù)研究院,僅用于學(xué)習(xí)交流)

進(jìn)入山門內(nèi)有兩尊高大的天王塑像守衛(wèi)兩旁,俗稱“哼”“哈”二將,造型生動,形象逼真,是神形兼?zhèn)涞倪|代彩塑珍品。從外側(cè)看,山門正脊的鴟尾,長長的尾巴翹轉(zhuǎn)向內(nèi),猶如雉鳥飛翔,十分生動,是我國現(xiàn)存古建筑中年代最早的鴟尾實物。

觀音閣

穿過山門,便可看到寺內(nèi)主體建筑——觀音閣。從外部看,觀音閣分為上下兩層,但因第二層是暗室,且上無檐與第三層分隔,實則為三層全木結(jié)構(gòu),是我國現(xiàn)存最古老的木結(jié)構(gòu)高層樓閣建筑。閣高23米,中間腰檐和平坐欄桿環(huán)繞,上為單檐歇山頂。由下往上看,屋檐下正中懸有一鎏金方匾,上書“觀音之閣”,左下方落款“太白”,是唐代大詩人李白北游幽薊時所書。

▲觀音閣立面(圖源陜西省文物保護(hù)研究院,僅用于學(xué)習(xí)交流)

閣內(nèi)中央的須彌座上,聳立著一尊高16米的泥塑觀音菩薩站像,頭部直抵三層的樓頂。因其頭上塑有十個小觀音頭像,故又稱之為“十一面觀音”。面容豐潤、慈祥,兩肩下垂,軀干微微前傾,儀態(tài)端莊,似動非動。雖制作于遼代,但其藝術(shù)風(fēng)格類似盛唐時期的作品,是我國現(xiàn)存的最高大的彩色泥塑站立佛像。觀音塑像兩側(cè),各有一尊脅侍菩薩塑像,造型勻稱,姿態(tài)優(yōu)美,三尊塑像均是遼代雕塑藝術(shù)的珍品。十一面觀音背后塑有一尊倒坐觀音像,面朝北側(cè),身旁有韋馱和關(guān)羽的護(hù)法神像,整體寓意苦海無邊,回頭是岸。

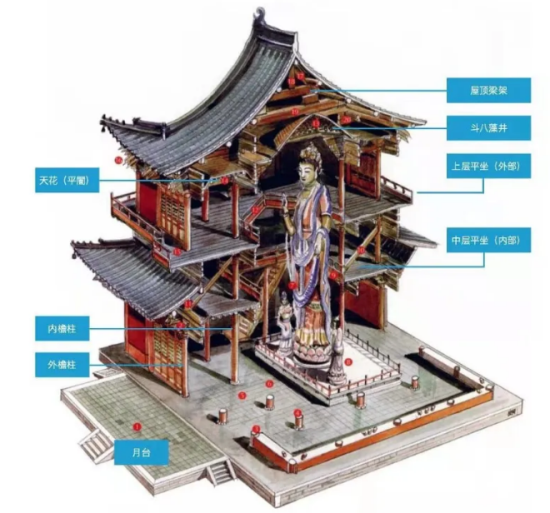

▲觀音閣結(jié)構(gòu)示意圖(圖源天津市薊州區(qū)人民政府,僅用于學(xué)習(xí)交流)

觀音閣內(nèi)以觀音塑像為中心,四周列柱兩排,柱上置斗拱,斗拱上架梁枋,其上再立木柱、斗拱和梁枋,將內(nèi)部分成三層,使人們能從不同的高度瞻仰佛容;梁枋繞像而設(shè),中部形成天井,上下貫通,容納像身,像頂覆以斗八藻井,整個內(nèi)部空間都和佛像緊密結(jié)合在一起。閣內(nèi)光線較暗,正面光線較足,像容清晰,背面僅可辨輪廓,從而加強(qiáng)了佛寺的神秘性。

整個樓閣梁、柱、斗枋數(shù)以千計,但布置和使用很有規(guī)律。其大小形狀,無論是襯托塑像,還是裝修建筑,處理都很協(xié)調(diào),顯示出遼代木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)的卓越成就。1976年7月,唐山大地震導(dǎo)致獨樂寺院墻倒塌,觀音閣墻皮部分脫落,但梁架未見歪閃。此閣雖歷經(jīng)多次大地震,至今仍巍然屹立。從此,獨樂寺歷經(jīng)千年經(jīng)受多次地震而不倒塌的獨特抗震性能開始成為建筑領(lǐng)域的研究課題。

白塔寺

獨樂寺外南三百米,古塔者,獨樂寺塔,又名觀音寺白塔、漁陽郡塔,位于薊縣城內(nèi)西南隅。白塔與獨樂寺,是古薊城的瑰寶,是早期獨樂寺的一個組成部分,與寺廟同為一個整體,它們兩者在布局上不僅有著密切的關(guān)系,而且也是千余年前薊縣城市規(guī)劃設(shè)計的重要標(biāo)志。

白塔寺重建于遼清寧四年,塔高30.6米,平面八角形,通體雪白,造型別致,是印度佛教文化與中華民族文化融合的產(chǎn)物。1932年,我國著名建筑學(xué)家梁思成先生等人來薊縣考察時,除對獨樂寺進(jìn)行詳細(xì)勘測外,對白塔也進(jìn)行了考察,以先生慧眼,觀察出獨樂寺、白塔和薊州古城的關(guān)系,借十一面觀音之眼,看出寺、塔、城的規(guī)劃設(shè)計構(gòu)思,作了高度的評價。

1976年,唐山地震時,白塔受到嚴(yán)重破壞,塔剎震落,塔身多處震裂。1982年,國家進(jìn)行了搶救性維修,發(fā)現(xiàn)古塔已經(jīng)過兩次包磚大修,并于塔內(nèi)找到舍利石函,石函三面刻有銘記:前面是“中京留守兼侍中韓知白葬定光佛舍利一十四尊。”右面“守司空輔國大師沙門思孝葬釋迦佛舍利六尊”。左面“知州守太子太保秦簽葬定光佛舍利二尊。清寧四年歲次戊戌。四月二日記”。得知該塔為遼清寧四年(1058年)重建。石函中藏有金、銀、水晶、琥珀、瓷器、玉器等一百多件文物,其中有不少罕見的珍品。

▲白塔寺(圖源網(wǎng)絡(luò),僅用于學(xué)習(xí)交流)

在建筑特色方面,獨樂寺融合了南北建筑的精髓,山門的高聳挺拔、觀音閣的精巧獨特,都體現(xiàn)了古代建筑藝術(shù)的卓越成就。

在歷史價值方面,獨樂寺見證了遼代乃至整個中國古代社會的歷史變遷和文化傳承。它不僅是一座佛教寺廟,更是一個連接過去與現(xiàn)在、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的橋梁。通過獨樂寺,我們可以窺見古代社會的宗教信仰、建筑技藝、文化傳承等多個方面的歷史信息。

天津薊縣獨樂寺以其獨特的建筑風(fēng)格和深厚的文化底蘊,成為了中國古代建筑藝術(shù)中的瑰寶。它不僅是一座具有極高藝術(shù)價值的建筑,更是一個承載著豐富歷史文化內(nèi)涵的文化遺產(chǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|