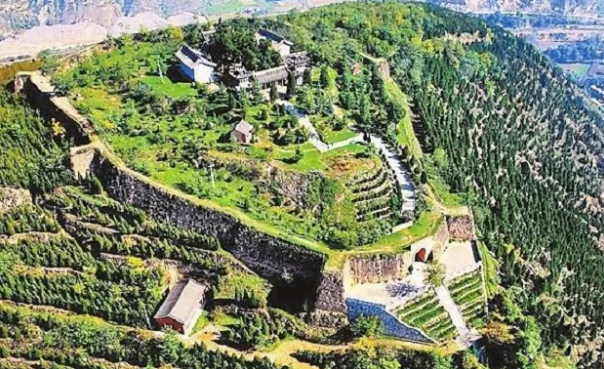

在天水市麥積區三陽川西渭河入川處,有一山兀然崛起、形如龍首,此即著名的卦臺山,相傳是伏羲氏畫卦之所。早在晚唐時期,隴右先民即在此立祠,祭祀伏羲氏。歷經千年興廢,卦臺山伏羲廟將祭祀功能、人文歷史、空間審美與精神內涵完美結合,成為國內伏羲廟建筑群中格局獨特的罕見一例。這座廟宇,便是被譽為“人文始祖”伏羲祭祀之地的伏羲廟。作為國家重點文物保護單位,伏羲廟以其深厚的歷史底蘊、獨特的建筑風格和豐富的文化內涵,吸引著無數游客與學者前來探訪與朝圣。

▲卦臺山(圖源甘肅省文化和旅游廳,僅用于學習交流)

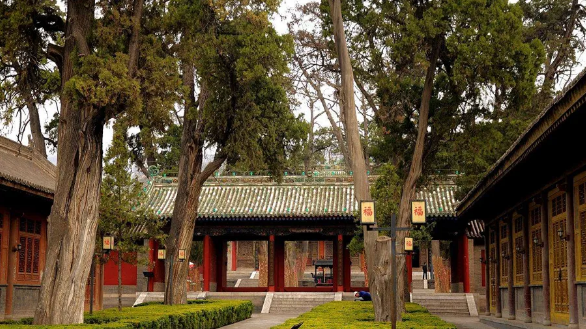

伏羲廟,原名太昊宮,俗稱人宗廟,位于甘肅省天水市秦州區伏羲路110號,是中國西北地區著名古建筑群之一,始建于明成化十九年至二十年間(1483~1484年),為中國規模最大的伏羲祭祀建筑群。

伏羲廟占地面積13000平方米,院落重重相套,四進四院,宏闊幽深。由于伏羲是古史傳說中的第一代帝王,因此建筑群呈宮殿式建筑模式。伏羲廟對于研究中國遠古歷史、探討明代建筑藝術、考察天水地方民俗風情等,有著重要的實物資料價值。伏羲廟目前為國家AAAA級旅游景區;2001年6月25日,伏羲廟作為明、清古建筑,被中華人民共和國國務院批準列為第五批全國重點文物保護單位。

建筑格局

伏羲廟坐北朝南,臨街而建,院落重重相套,四進四院,宏闊幽深。廟內古建筑包括戲樓、牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿、鐘樓、鼓樓、來鶴廳共10座;新建筑有朝房、碑廊、展覽廳等6座。新舊建筑共計76間。整個建筑群包括牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列,層層推進。

▲伏羲廟(圖源甘肅省文物局,僅用于學習交流)

主要建筑

牌坊

伏羲廟牌坊原有三座,即“開天明道”“繼天立極”“開物成務”牌坊。

“開天明道”牌坊在大門前,處臺基之上。明嘉靖二年(1523年)創建。清乾隆六年(1741年),秦知州李宏邀進京覲見回任的西寧道楊應琚書“開天明道”匾以更替已佚失的“太昊宮”匾。清嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間重修,并對“開天明道”匾重新翻刻。清光緒十一年至十三年(1885~1887年)間又重修。牌坊通高11米,面闊3間計10.5米;檐樓三架,兩級廡殿頂,累經重建,依舊呈明代建筑風格。

“繼天立極”牌坊和“開物成務”牌坊,在臺基前當街。前者在東,后者在西,跨街而建,兩廂對峙。東牌坊界伏羲廟東墻,西牌坊界西墻。牌坊下各立一石,銘文告誡過往行人:騎馬者下馬,乘轎者下轎,以示對伏羲的崇敬。牌坊為明嘉靖十年(1531年)創建,清乾隆四年(1739年)、嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間、光緒十一年至十三年(1885~1887年)間重修。

▲開天明道牌坊(圖源甘肅省文物局,僅用于學習交流)

先天殿

先天殿又稱正殿、大殿。在中院后部正中,是伏羲廟建筑群的主體建筑。明成化十九年至二十年(1483~1484年)創建的太昊宮是其前身,但原宮址未必是今殿址。嘉靖二年(1523年)擴建,時榜書“先天”因伏羲先天八卦而名。清朝年間屢經重建,始成今制。先天殿面闊7間,進深5間。殿雄距寬闊的露臺之上,莊嚴宏偉,重檐歇山大頂襯以龍吻脊、雕花天宮寶剎,顯得高貴典雅,氣度非凡,雖屢經重修,依舊呈明代風貌。上檐殿身七架,下檐周匝回廊,間架結構自然,比例尺度合理。正面明間、次間、盡間隔扇門窗雕以龍、鳳、仙鶴、麋鹿等吉祥動物圖案,飾以牡丹、艾葉、松枝等植物,華麗精美。因閱歷久遠,色彩斑駁,時顯蒼桑氣息。殿內伏羲圣像高3米有余,手托八卦,目光如炬,正襟危坐神龕中,靈氣逼人。殿頂棚以井口天花和藻井(在正中)相伴裝飾;井口天花鑲嵌伏羲六十四卦卦象圖,而藻井施繪河圖和伏羲先天八卦圖,將裝飾和伏羲氏的業績緊密結合,別具特色。

朝坊

朝坊分列于先天殿前東西兩側和太極殿前東西兩側,相向對稱分布。中院、第三院都有。明嘉靖二年(1523年)創建,當時有20間。清乾隆四年(1739年)修葺6間,新建14間。嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間重修10間。光緒十一年至十三年(1885~1887年)間改建為16間,即中院先天殿前東西各5間,第三院太極殿前東西各5間;現存太極殿東側3間,懸山頂,土木結構。1989年,天水市政府投資在先天殿露臺前東西兩側重建朝房各5間,出廊式懸山頂磚木結構。朝房是仿宮殿式建筑設置的,按古代慣例,文武官員上朝前先在朝房做準備活動,或面浴或整衣冠,而后靜待金鑾殿的上朝鐘鼓聲。文官居西朝房,武官居東朝房。伏羲廟的朝房平時閑置,舉行祭典時用以接待官員或相關人員,成為小憩用茶的場所。

▲伏羲廟(圖源天水市人民政府,僅用于學習交流)

伏羲廟不僅以其宏偉壯觀的建筑群,展示了中國古代建筑藝術的精妙與輝煌,更以其獨特的建筑特色,成為了中華文明史上的一座重要里程碑。從廟宇的巧妙布局到建筑構件的精致雕琢,每一處細節都透露著古人對天地自然的敬畏與崇拜,以及對和諧共生的哲學思考。這些建筑特色,不僅彰顯了古代工匠的高超技藝,更深刻地反映了中華民族對伏羲文化的尊崇與傳承。

伏羲,作為中華民族的“人文始祖”,他的智慧與貢獻至今仍深深地影響著我們的文化與生活。伏羲廟作為祭祀伏羲的重要場所,不僅承載著對先賢的緬懷與敬仰,更成為了傳承與弘揚伏羲文化的重要載體。這些凝固于建筑中的文明密碼,正通過每一場祭祀儀典、每一部修繕典籍、每一次學術研討,將上古先民的創世精神注入當代文化血脈。當晨鐘暮鼓在先天殿的飛檐下回蕩,八千年前“一畫開天”的文明曙光,依舊在木石構筑的時空中薪火相傳。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|