上海是一座名副其實的國際化大都市,在其光鮮外表的背后,也有著濃厚的近代都市文化底蘊與名勝古跡。上海各地散落著多處古典園林,以青浦“曲水園”、嘉定“秋霞圃”、南翔“古猗園”,黃浦“豫園”與松江“醉白池”這五處最為有名,有著上海五大古典園林之稱。

早在宋代就有“上有天堂,下有蘇杭”的說法。蘇州園林的名滿天下,也讓這蘇州這座自古就被稱為人間天堂的城市相得益彰。上海園林雖沒有像蘇州園林那樣“咫尺之內再造乾坤”,但也是別有洞天,有著自己獨特的風格。

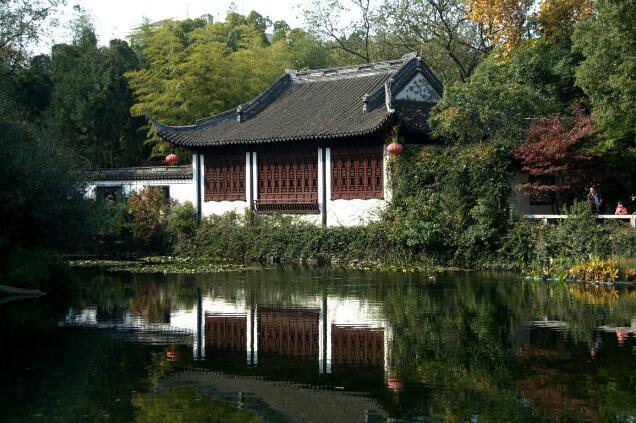

古猗園位于南翔,地方比較偏僻,距離上海市區有著二十多公里的路程,需乘一個多小時的公交車才可到達。有幸去過古猗園,不過當時并不是抱著領略上海園林風情的目的而去,我只是將那里當做取景點之一而已。

初至古猗園,并沒有覺得此處有何不同,與時常去逛逛的豫園相比,最大的差別也只是園內的人數。因為處于市中心,又靠近城隍廟,豫園總是處于一個人聲鼎沸的狀態;相比之下,古猗園就顯得冷清的多了。對于前來游玩的游客來說,這自然是一個好消息,在這碩大的上海找一個清靜、修身養性的地方實屬不易。可這一切對處于大城市邊緣的古代園林來說,就顯得比較尷尬了,因為這意味著園林本身缺少著吸引力。倘若再失去園外南翔小籠包的光環,古猗園內的人可能會更少。

資料記載,明清時期南翔經濟富,文化發達,私家園林多達二十余處,園林星羅棋布,甚是好看。古猗園在那時也不是最為突出的一個園林,但它卻作為南翔古鎮唯一的一座園林存在至今。難道一座索然無味的古典園林真的會存在于這個城市如此之久?答案顯然是否定的,古猗園的魅力在于它的人文情懷。

古猗園竹枝山上有一座亭,該亭缺角,名為缺角亭。缺角亭建于“九一八事變”后,南翔一群愛國志士在竹枝山建該亭以志國恥,缺角亭只缺東北一角象征東北三省淪陷,另三只翹角塑以三只高舉的拳頭,表達了抗戰到底、收復失地的決心。而逸野堂前的一棵盤槐,也險些帶給古猗園原主人閔士籍一場殺身之禍。此處原有兩顆盤槐,其優美姿態,令閔士籍甚是歡喜。而盤槐又名“龍爪槐”,形如黃蓋傘,古時只有皇家才可種植,私自種植無異于謀反之罪。被告發后,閔士籍聞訊慌忙刨去南邊一棵,并以重金賄獻公差,才免于治罪。

古猗園內并不缺乏人文景觀,但其中最為人所稱道的還是此處與南翔小籠之間的淵源。清同治十年,一個名為黃明賢的青年在古猗園賣大肉饅頭,生意紅火,他對大肉饅頭采取“重餡薄皮,以大改小”的方法,以精肉為餡,雞湯煮肉皮為凍,取其鮮美多汁,形成了皮薄、汁多、餡大、味鮮、形美的特點,成為古猗園內獨家出售的美味佳點,游客皆稱“古猗園小籠饅頭”。黃明賢后來在上海城隍廟和西藏路開設分店,掛名“南翔小籠饅頭”,逐漸成為了上海著名小吃,現被列為了上海市非物質文化遺產。(文/錢江晚報)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|