以帶鉤連接的腰帶,是古代中國的特有發(fā)明,也是中國傳統(tǒng)服飾中歷史最長、持續(xù)最久的腰帶樣式之一。

帶鉤,是古代貴族和文人武士所系腰帶的掛鉤,古又稱“犀比”。多用青銅鑄造,也有用黃金、白銀、鐵、玉等制成。

自西周至漢晉,男性貴族服飾中,皮帶主要是憑借帶鉤系結(jié),所謂“帶約其要(腰),鉤掛于帶”。帶鉤是身份象征,帶鉤所用的材質(zhì)、制作精細程度、造型紋飾以及大小都是判斷帶鉤價值的標(biāo)準(zhǔn)。

宋白玉鏤雕松鹿紋帶飾

略呈扁平長方體,正面微弧凸,以多層鏤雕技法刻畫松溪雙鹿圖景,畫面滿密緊湊,主次分明。值得注意的是,此器在下層紋飾的磨制上相當(dāng)講究,這是很多同類作品所不能比擬的。背面為四邊粗框,側(cè)邊有長方穿孔,以供革鞓穿插。下部有一橢圓形環(huán),可系掛什物。

白玉五蝠捧壽帶扣

大致到北朝時代,與今日皮帶的樣式基本一致的腰帶“蹀躞帶”興起,一躍而成最為主流的款式。帶鉤的角色不再像往日那么風(fēng)光,不過,它也并未就此絕跡,而是逐漸轉(zhuǎn)變成男子便服上的配件。與之相連的也不再是皮帶,改與織物或繩編的軟帶構(gòu)成組合。

銅鍍金嵌玻璃珍珠帶扣表

表鑲帶扣上,銅鍍金質(zhì)地,正面用銅絲鑲出花葉紋樣,再在花紋中嵌珍珠和紅綠藍色料石。小表放在帶扣主體中間的凹槽中,上面用中空的蓋扣緊固定,打開蓋,可以將小表取出。小表為單針,從表盤上上弦。帶扣后面有兩個穿孔,可以將其穿附在帶子上,是一件實用性的小表。

金鏨云龍團壽紋帶頭

碧璽帶扣

這些嵌寶石的帶頭、帶鉤,寶石材質(zhì)多樣,可大多采用隨形鑲,可底座的黃金紋飾卻雕琢得極為精巧,展現(xiàn)出中國古代手工藝的精細。金、玉、瑪瑙、以及各色寶石互相映襯,展現(xiàn)出沉甸甸的文化積淀。

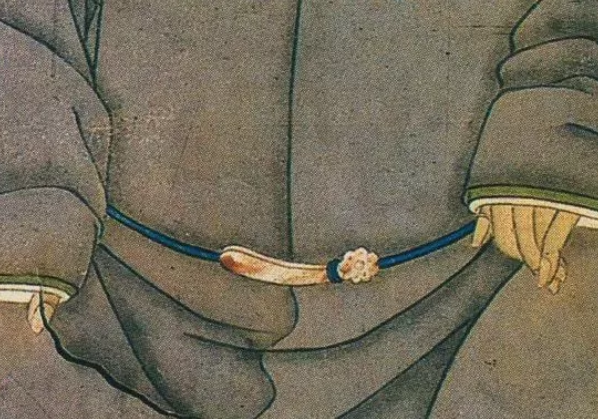

帶鉤應(yīng)用于軟帶上的方式,乃是在一條軟帶的兩端各裝配一個繩環(huán),一環(huán)扣在帶鉤背部的鈕柱上,另一環(huán)則在系結(jié)時扣入鉤首的彎鉤之內(nèi)。元明墓中屢屢出土玉、翠等質(zhì)地的華美帶鉤,說明這一系帶方式在現(xiàn)實生活中確實廣泛采用。

銅鍍金鑲寶石帶頭

清代乾隆時期,曹行棟于《養(yǎng)生經(jīng)》中談道:“有用鉤子聯(lián)絡(luò)者,不勞結(jié)束,似亦甚便。”直接提及,入清以后,帶鉤依然是服飾中的常用之件。到清代中后期,“用鉤子聯(lián)絡(luò)”的系帶方式不僅得到延續(xù),而且?guī)с^還向大尺寸發(fā)展,形象更為張揚。

似乎,在今日的時裝中,腰帶的樣式并不豐富,無非是兩種路數(shù):一種是織物制成的軟帶,使用者把它繞在腰間,自己動手打個花結(jié);一種是所謂“皮帶”,一端排列著一排扣眼,另一端裝著金屬的皮帶扣。相比之下,中國傳統(tǒng)服飾中,腰帶的款式反而更為豐富。其中,帶鉤這一古老而優(yōu)美的服飾元素使得傳統(tǒng)腰帶在形式與形象上都自成一格,屬于真正意義上的“民族特色”,似乎值得設(shè)計師們來考慮一下它的潛能。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|