2011年5月23日,棕編經國務院批準列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

棕編是漢族傳統手工技藝之一,是以棕櫚樹葉為原料編制的工藝品。

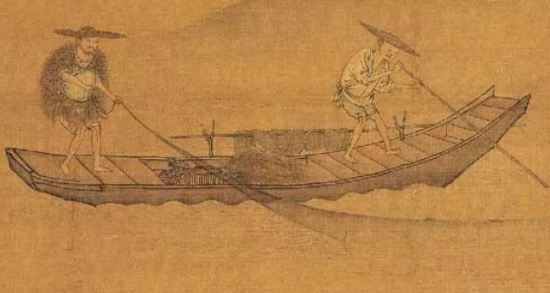

想必大家聽過“蓑衣”吧!蓑衣,南方農民生產時使用的雨具,就是用棕葉絲和棕繩制作而成的。

相傳上古時期,虞堯為種田人出生,他登位時無衣可穿,就剝來毛棕編成蓑衣,穿著接受百姓的祝賀。后來蓑衣就成為圣服而受到山里人的崇拜和愛戴,人們出入皆披之,一避風雨、二防兇獸。

棕編選材

以前的人們樸實、勤勞。一雙樸實無華的手卻能編制出精美細致、栩栩如生的物品,可謂是讓人驚嘆!

棕編生產季節性較強.一般春、秋兩季生產提包,夏季生產鞋、帽。

棕櫚主要產于四川灌縣、宗慶、大邑等地。

四月初,開始采集棕櫚嫩葉,用排針狀的特制工具將嫩葉切割成寬約0.2~0.7cm的細絲,經硫磺熏、曬干、浸泡等工序,使之色澤潔白,質地柔軟,成為編織的原料。

有的棕絲染成綠、桃紅、黃等色,并在編織時互相摻合使用。棕編的編織工藝因品種而異。比如:

提包常用“胡椒眼”,即將經線等距離排列、交叉成菱形,然后用2根緯線在菱形四角交叉處編織。

鞋、扇多用“密編”,即將經線等距離平行排列,緯線緊靠上下而交錯編織。

帽、席常用“人字編”,即每根棕絲以起二壓二的規則反復交錯編織。

棕編玩具

棕編玩具起始于三國時代,已有著1700多年歷史的“棕編工藝”被我國文化部譽為“中國民間一絕”,

它完全是用棕櫚樹的樹葉,破成細絲,經過穿插、折拉、編扣、打結等方法進行造型,憑著靈巧的雙手和豐富的想像,能編織出鳥、蟲、蝦、青蛙、老鼠、鳳凰、恐龍、蝴蝶、蝗蟲、螳螂等飛禽走獸。眼睛多用黃豆,以膏藥粘連,鄉土氣息很濃。

棕編魅力

它的魅力主要不在于原料的本身,而是在于巧妙地利用原材料的天然色澤及質感。

棕編藝術它既是孩子們喜愛的玩具,也是一種藝術欣賞品,從中折射出中國古代勞動人民的聰明才智和審美情趣。

在現代生活中,棕編更是魅力無窮。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|