《詩經》中描繪古建筑為“如鳥斯革,如翚(hui)斯飛”,朱熹在《詩集傳》寫到:“其棟宇峻起,如鳥之警而革也,其檐阿華采而軒翔,如翚之飛而矯其翼也,蓋其堂之美如此”。古人筆觸下建筑的典型意向主要體現在屋頂優美的曲線,好似飛鳥展翅一般輕盈,宛如一幅畫卷。那么這樣美妙的屋頂曲線是怎么形成的呢,它的內在原理是什么呢?本篇文章就和大家一起探究中國古建筑中屋頂曲線的奧秘。

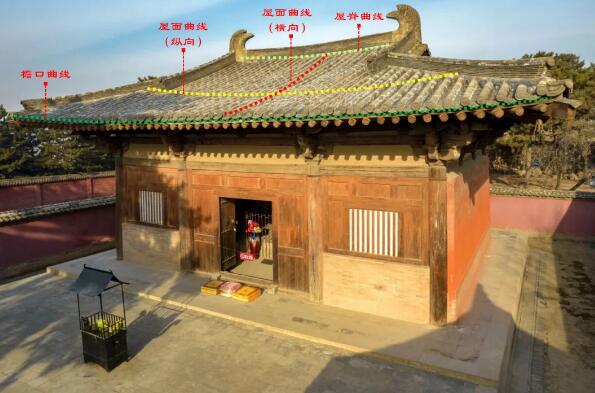

中國古建筑整體的屋頂曲線實際上是由三個部分組合而成,即檐口曲線、屋面曲線和屋脊曲線。

(山西南禪寺屋頂曲線示意圖)

檐口曲線

檐口曲線,是檐柱從當心間由內向外逐步升起而產生的曲線,即所謂檐柱的“升起”,具體可參看前期文章(中國古建筑之構架體系二)。同時,為了讓檐口的角部升起的更高,獲得夸張起翹的效果,工匠除了用子角梁和由昂以外,還會在檐口檁條的末端墊設生頭木,此種做法稱為翹角。中國古建筑之構架體系四

(生頭木——山西大云寺大雄寶殿角部“起翹”效果)

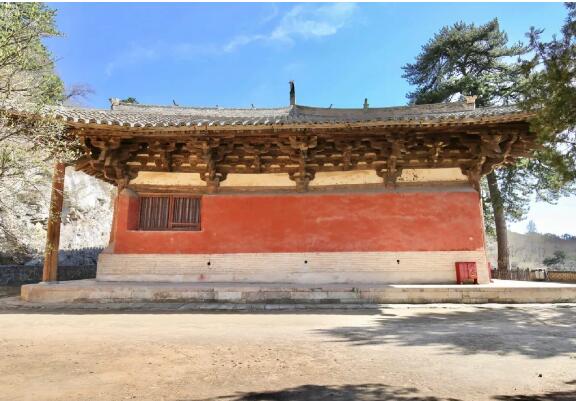

縱觀中國古建筑歷史,屋頂的檐口曲線經歷了從無曲線→局部曲線→曲線顯著→回歸平緩的過程。如在遺存的漢代磚石建筑和明器里,并沒有出現建筑檐口存在曲線的情況,屋角也沒有做起翹處理;而在北齊時代的義慈惠石柱雕刻的建筑上,雖然檐口平直,但是屋角已經出現了起翹特征;到了唐代,在現存的國寶“佛光寺東大殿”上可以看到比較明顯的檐口曲線,而宋代與唐代的有著類似的檐口曲線特征,《營造法式》中更是對檐口的構造有了專門的規定;但是到了元朝,屋頂的檐口卻逐步回復到了最初的平直狀態,只是局部翼角做了起翹處理,而且此種特征一直延續到了明清時期。

(山西佛光寺東大殿,唐代木構,檐口曲線顯現)

(山西長治文廟大成殿,元代木構,整體檐口平順,翼角起翹顯著)

屋面曲線

屋面曲線,分為兩種即縱向和橫向曲線。最早在戰國時期就有關于中國建筑屋面曲線的記載,如《考工記》里描述有:“上尊而宇卑,則吐水疾而霤遠”(可譯為:近蓋斗的部分高而宇曲的部分低,雨水就流淌得快而且流得遠。反應了古代匠人對構筑物坡頂排水的思想),再如漢代的《西都賦》中載有:“上反宇以蓋戴,激日景而納光”(譯文:曲美的屋面蓋著金飾的瓦趟晶瑩閃亮,與日光交相輝映使大殿內充滿光亮。)。

觀察中國現存的兩座唐代木構建筑——山西南禪寺和佛光寺,我們可以看到早期的建筑屋面橫向曲線相對平緩,這主要是由于唐代的屋架“舉高”(檁條與檁條間的垂直距離)較低;到了宋代,建筑屋架舉架增加,屋面曲線自然也隨之變陡。在唐宋時期,出現了在建筑的梢間槫上墊放生頭木的做法,因此使得上述時期的建筑縱向曲線呈現兩端起翹的效果,它和橫向曲線一起組合成美妙的雙曲面造型,但是這種雙曲面到了明清時期已不復存在。

(河南登封市初祖庵大殿,北宋木構,屋面橫向曲線較陡)

屋脊曲線

屋脊曲線,即位于建筑屋脊位置的曲線,常見的類型是中間低兩端高的弧線造型,早在漢代建筑及明器中就有所體現。另外,在唐宋元時期的建筑會在建筑的脊槫兩端設置生頭木,因此這一時期的建筑屋脊曲線會較為明顯生動。而屋脊曲線到了明清時期已然回歸到了平直狀態。

屋頂曲線的確定方法

決定屋頂曲線曲度最關鍵的因子是屋面的橫向曲線——由一段接一段的折線組合而成,折線的長度就是屋頂檁條之間的斜向距離,折線的水平投影長度在宋《營造法式》中稱為“椽平長”,在清《工程做法則例》中稱為“步架”,在江南《營造法原》中稱為“界深”,折線的垂直投影長度稱為“舉高”。

確定屋面橫向折線的方式在不同時期有不同叫法,在宋《營造法式》中稱為“舉折法”,在清《工程做法則例》中稱為“舉架法”,在江南《營造法原》中稱為“提棧法”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|