中國古代木構(gòu)建筑的單體構(gòu)成,從下到上可以分為臺基、屋身、屋頂三個部分。其中屋頂位于上段,最為引人注目,是古建筑的特色所在。它造型優(yōu)美,形式多樣,或莊重,或輕盈,既有皇家宮殿的朱檐碧瓦,也有江民居的水墨風(fēng)情,被稱為中國古代建筑的“第五立面”。

屋頂主要的形式有廡殿式、歇山式、懸山式、硬山式、攢尖式五種,根據(jù)檐口層數(shù)又可分為單檐和重檐。在古代封建禮制的影響下,屋頂形成了嚴(yán)格的等級制度,其規(guī)格等級排序依次為:重檐廡殿頂>重檐歇山頂>單檐廡殿頂>單檐歇山頂>懸山頂>硬山頂。

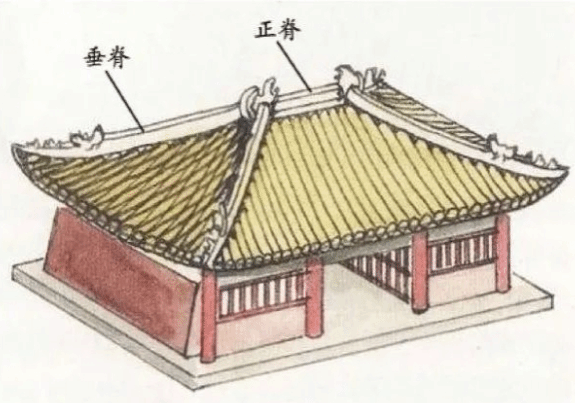

廡殿頂

由前后左右四個坡面以及五條屋脊組成,又稱“四阿頂”、“五脊殿”。是古代建筑中最高等級的屋頂式樣。常用于宮殿、壇廟等重要建筑,如天壇祈年門、五臺山佛光寺大殿。重檐廡殿頂更為隆重,用于皇宮及孔子的主殿,如故宮太和殿,蘇州文廟大成殿。

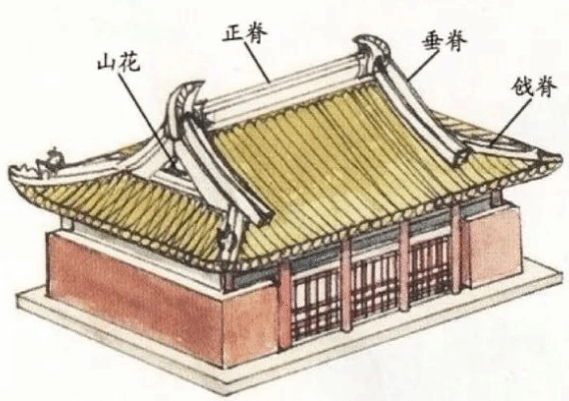

歇山頂

有一條正脊、四條垂脊和四條戧脊,因此又稱“九脊頂”。建筑等級中僅次于廡殿頂。單檐歇山頂常見于寺廟、次等的宮殿建筑,如五臺山南禪寺大殿、故宮乾清門。重檐歇山頂多用于規(guī)格很高的殿堂、壇廟式建筑,如故宮太和門、蘇州玄妙觀三清殿。

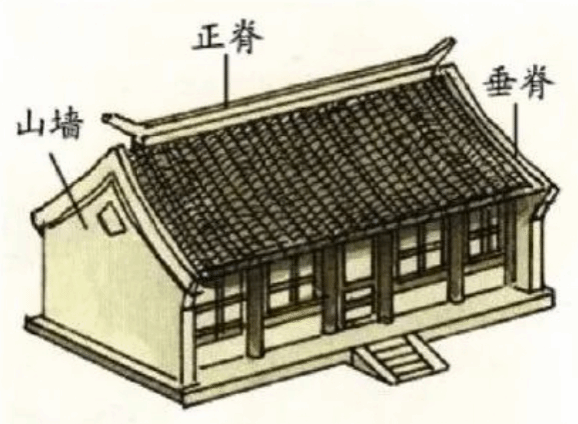

硬山頂

雙面坡屋頂?shù)囊环N,有一條正脊、四條垂脊,兩側(cè)山墻同屋面齊平,封住檁頭。隨著明清時期房屋墻壁廣泛使用磚砌以后大量采用,形式較為單一。其建筑等級低,通常只用于民居建筑。

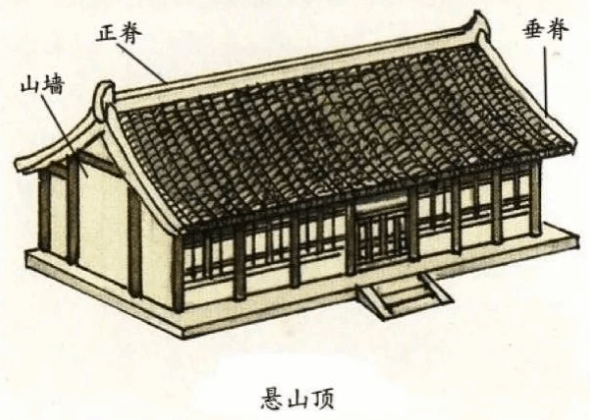

懸山頂

同樣是雙面坡屋頂。和硬山不同之處在于,其屋檐兩端懸伸出山墻外。但挑出部分易遭風(fēng)雨侵襲,在雨水較多,空氣濕度大的江南地區(qū)不適用,故有“江南無懸山”的說法。建筑等級較低,多用于民間建筑。

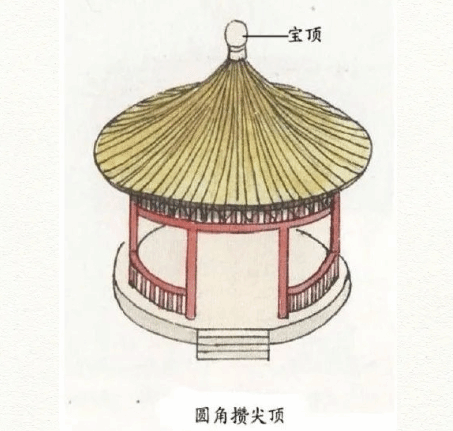

攢尖頂

屋頂形狀為錐形,沒有正脊,只有數(shù)條垂脊交匯于頂部的一點,上覆“寶頂”,常見形狀有四角、六角、八角頂以及圓頂。無等級劃分,主要應(yīng)用于亭、閣、塔等景觀建筑,也有較為特殊的高等級建筑,例如采用三重檐攢尖頂?shù)奶靿砟甑睢?/span>

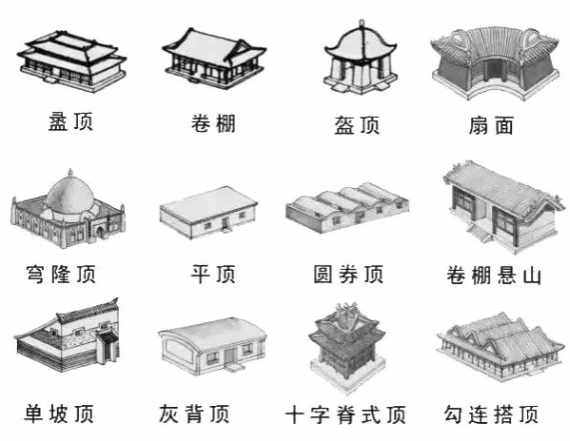

其他

除上述幾種屋頂外,還有卷棚、扇面頂、盔頂、穹窿頂、十字脊式頂?shù)榷喾N形式。部分形式是由基本頂相互組合、穿插,派生出來的特殊頂。部分則是因各地的地理、氣候、生活習(xí)慣不同,獨立發(fā)展出來的。

屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,古代工匠運用當(dāng)時的材料與技術(shù),按照一定的施工順序,實現(xiàn)了藝術(shù)與功能的完美結(jié)合。

(一)搭設(shè)木構(gòu)架

為了承托古建筑龐大的屋頂,首先要搭設(shè)木構(gòu)架。木構(gòu)架的構(gòu)件繁多,其中主要包括垂直承重的柱,進(jìn)深方向的聯(lián)系構(gòu)件梁,開間方向的聯(lián)系構(gòu)件枋和桁。由梁、柱、枋相互穿插形成框架,框架上部層層重疊,逐漸縮短,柱頭上擱置桁條,最后在桁上排列支撐屋面的椽子。

(二)屋面筑底

“屋面筑底”是在木構(gòu)架上進(jìn)行的鋪墊工藝,用于形成屋面底層。因氣候不同,南北方在“屋面筑底”的做法有著較大的差異。

北方官式建筑的做法是,先在椽子上鋪木望板,再在望板上逐層鋪設(shè)竹麻、灰背層、泥背層等,增加厚度,以加強(qiáng)屋面的防水保溫性能。

南方地區(qū)氣候溫和,保溫的需求較小。而且潮濕多雨,如果同樣使用望板和灰泥,中間層很容易腐朽。因此南方建筑直接在椽子上鋪設(shè)不易糟朽,壽命較長的望磚。

(三)瓦件鋪設(shè)

屋面底層完成之后,就要鋪設(shè)瓦件了。瓦件是直接接觸外界,防止雨水滲漏的重要構(gòu)件。

根據(jù)材質(zhì),可分為琉璃瓦屋面和布瓦屋面。布瓦就是指黏土燒制的小青瓦,而琉璃瓦是通過二次燒煉,表面施釉的高級瓦材,色彩鮮艷,光澤好,多用于等級較高的建筑屋面。

我們把下凹擺放的瓦稱為底瓦,上凸擺放的稱為蓋瓦,蓋瓦搭在兩底瓦之間,共同發(fā)揮導(dǎo)水的作用。蓋瓦采用“花邊瓦”封檐,底瓦采用“滴水瓦”封檐。

實際施工時,先要找出屋面的橫向中點,做好標(biāo)記,保證瓦件居中對稱,再以此排出每一壟瓦口的位置,按從上至下、從中間向兩邊的順序依次鋪設(shè)。

(四)砌筑屋脊

屋脊是古建筑對于屋面交界線的特殊處理而產(chǎn)生的構(gòu)造形式。瓦件在屋頂相臨坡面交匯,處理不好容易漏水,因而需要砌筑高聳的屋脊,勾抹嚴(yán)實,保證屋頂?shù)拿芊庑浴?/span>

屋頂最初的功能僅僅是為了遮風(fēng)擋雨,經(jīng)過數(shù)千年的發(fā)展積淀,逐漸成為了古建筑的標(biāo)簽。屋頂凝結(jié)了匠師們對造型藝術(shù)的思考、對木結(jié)構(gòu)的靈活運用,是中國傳統(tǒng)建筑文化的精煉總結(jié)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|