在浩瀚的中華服飾文化中,漢服以其獨(dú)特的韻味和深厚的文化底蘊(yùn),成為了眾多文化愛(ài)好者和傳統(tǒng)服飾追求者的心頭好。而漢服手飾,作為漢服文化中不可或缺的一部分,更是以其精致的工藝、豐富的種類(lèi)和深厚的文化內(nèi)涵,贏得了廣大漢服愛(ài)好者的青睞。本文將帶您走進(jìn)漢服手飾的世界,探索其獨(dú)特的魅力與背后的故事。

釧

《說(shuō)文解字》:“釧,臂環(huán)也。”將幾個(gè)手環(huán)按照大小不同的順序佩戴在一起或合并制作在一起,成為一套或一件飾物,就稱(chēng)之為釧。品據(jù)稱(chēng)最早起源于商朝,源于北方游牧民族,后來(lái)也逐漸在漢族中流行,早期是男女皆可佩戴的飾物,后來(lái)逐漸成為女性特有的一種飾品。在唐宋時(shí)期佩戴非常普遍,但大約從明代晚期后,臂釧就淡出了女性裝扮的舞臺(tái)。

明代臂釧取名很講究,根據(jù)明朝命服制度等文獻(xiàn)資料記載所知,金臂釧上沒(méi)有紋飾的,稱(chēng)作“金光素釧”;釧上雕刻紋飾的,則稱(chēng)作“金花釧”。

據(jù)說(shuō)此詞是外來(lái)語(yǔ)。釧有臂釧和腕釧。臂釧又形象地稱(chēng)作“纏臂金”。臂釧,傳統(tǒng)腕飾,一種套在上臂的環(huán)形首飾,特別適合于上臂滾圓修長(zhǎng)的女性,能夠表現(xiàn)女性上臂豐滿渾圓的魅力

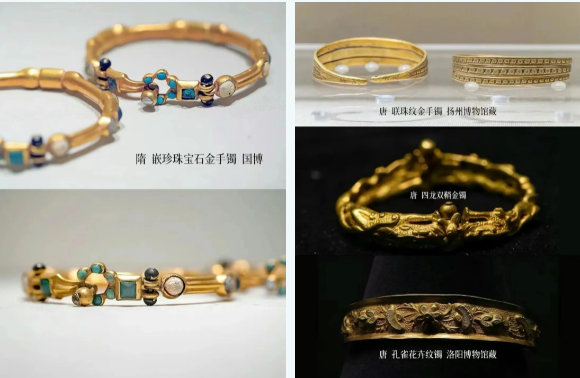

手鐲

材質(zhì):手鐲的材質(zhì)多種多樣,常見(jiàn)的有金、銀、玉、翡翠、珍珠、琥珀等。

不同材質(zhì)的手鐲代表了不同的社會(huì)地位和審美偏好。

款式:手鐲的款式豐富,包括但不限于:

封閉圓環(huán):最常見(jiàn)的款式,通常由單一材料制成,如金手鐲、玉手鐲等。

鏈?zhǔn)绞骤C:由多個(gè)金屬環(huán)或珠串連接而成,具有一定的靈活性。

開(kāi)口手鐲:一端開(kāi)口,便于佩戴和調(diào)整大小。

工藝:手鐲的制作工藝精湛,包括雕刻、鑲嵌、鏤空、累絲等。一些手鐲上會(huì)雕刻有吉祥圖案或文字,如龍鳳、花卉、福祿壽等。

社會(huì)地位:在古代,手鐲的佩戴者通常是女性,尤其是貴族或富裕階層。

手鐲的材質(zhì)和工藝往往反映了佩戴者的社會(huì)地位和財(cái)富。

文化象征:在某些文化中,手鐲還具有特定的文化象征意義。例如,翡翠手鐲在中國(guó)文化中代表著長(zhǎng)壽和健康。

護(hù)甲

“護(hù)指套”又稱(chēng)“護(hù)甲套”。大家熟識(shí)護(hù)指套大都處于清朝后宮電視劇里。其實(shí)護(hù)甲套早在明朝的時(shí)候就已出現(xiàn)過(guò)。這一點(diǎn)被很多人忽視。只是到了清朝。后宮娘娘們用的就非常普遍了。樣式也繁密了許多。

指甲套的起源可以追溯到唐代,當(dāng)時(shí)的女子喜歡留長(zhǎng)指甲,并用金屬或玉石制成的護(hù)甲來(lái)保護(hù)指甲不易折斷。

到了宋代,指甲套開(kāi)始流行于宮廷和富貴人家,成為一種時(shí)尚和身份的象征。

清宮的皇后、嬪妃,極喜歡蓄指甲。一般來(lái)說(shuō),蓄一根一寸長(zhǎng)左右的指甲,通常需要半年以上,而且稍不留神,就會(huì)劈裂折斷,為了保護(hù)這種細(xì)長(zhǎng)的指甲,特在手指上加罩一個(gè)套筒,以起到保護(hù)的作用。這就是人們俗稱(chēng)為護(hù)指的器物。清宮皇后、嬪妃們的指甲套質(zhì)地有金、銀、玉、玳瑁、銅、琺瑯等多種材料,利用鏤空、鏨花、鑲嵌等裝飾手法,紋樣大小由基部到指尖順勢(shì)而收,自然流暢,背面多為鏤雕,極少封塞,這樣可使空氣流通,夏季飾戴不致憋悶。

在造型方面,主要有鏤空式,半鏤空式,封閉式。

鏤空式的指甲套肯定要比封閉式的戴著更舒服,因?yàn)橥笟夂茫欢ǔ潭壬蠝p輕指甲的負(fù)擔(dān)。

不過(guò),封閉式的指甲套最常用的材質(zhì)就是之前我們說(shuō)的名貴的玉石和骨角質(zhì)。

在工藝上,指甲套采用雕刻、錘擊、焊接、雕刻、拉絲、鑲嵌等工藝,運(yùn)用金、銀、玉、玳瑁、銅、琺瑯、玻璃等多種材料,并且采用古錢(qián)紋、竹葉紋、蝙蝠紋、梅花紋、連環(huán)紋等紋飾進(jìn)行點(diǎn)綴,精美絕倫。

佩戴意義

1.突顯身份與地位:在宮延中,護(hù)甲是后妃們身份與地位的象征。一般來(lái)說(shuō),身份越高的妃子,所佩戴的護(hù)甲在用料、工藝和外觀上都會(huì)更加考究和精致。因此,護(hù)甲的佩戴可以在一定程度上體現(xiàn)妃子的尊貴地位。

2.增加手指的美感:護(hù)甲的設(shè)計(jì)往往與手指的曲線相契合,能夠很好地修飾手指,使手指看起來(lái)更加修長(zhǎng)、纖細(xì)。同時(shí),護(hù)甲上的精美圖案和寶石裝飾也能為手指增添一份華麗與典雅。

3.懲罰與防身:雖然這一作用較為罕見(jiàn),但在某些情況下,護(hù)甲也能發(fā)揮一定的懲罰與防身作用。例如,當(dāng)妃子遇到危急時(shí)刻時(shí),她們可以利用護(hù)甲上的鋒利部分進(jìn)行防身或攻擊。

漢服手飾作為漢服文化中不可或缺的一部分,以其獨(dú)特的魅力和深厚的文化內(nèi)涵贏得了廣大漢服愛(ài)好者的喜愛(ài)。在未來(lái)的日子里,我們有理由相信漢服手飾將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大,成為連接過(guò)去與未來(lái)的橋梁和紐帶。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|