1、中華文化里的“龍”

龍在中華文化里,享有崇高的地位,是中華民族的象征之一。

在中國神話中,龍是一種,善變化、能興云雨、利萬物的神異動物。

傳說中的龍,能飛行、能隱能顯,能大能小,能呼風喚雨等。

總之,龍可以上天、入地、下海,無所不能!

傳說,龍在春風時登天,秋風時潛淵,能興云致雨,為眾鱗蟲之長,更是四靈——龍、鳳、麒麟、龜之首。

古人將龍分為了四種,即有鱗者稱蛟龍、有翼者稱為應龍、有角者稱虬龍、無角者稱螭龍。

傳說一,古者伏羲有神圣之德,團結統一了華夏各個部落,定都在陳地,封禪泰山,創立了龍圖騰。

即伏羲取蟒蛇的身,鱷魚的頭,雄鹿的角,猛虎的眼,紅鯉的鱗,巨蜥的腿,蒼鷹的爪,白鯊的尾,長須鯨的須,創立了中華民族的圖騰龍。

故而,伏羲有龍祖之稱。

伏羲的“龍祖”形象——頭上帶角

需注意的是,伏羲的“龍祖”,和秦始皇自號的“祖龍”,是有區別的。

即秦始皇的“祖龍”,是和“始皇帝”密切相關。

而伏羲的“龍祖”,可以理解為伏羲,乃是龍文化、龍化身的源頭。

傳說二,在中華三祖爭斗時,即在炎黃部落合力打敗蚩尤時。

作為勝利者的部落盟主——黃帝創造了龍圖騰。

即黃帝選取了,不同部落的圖騰標志,即取蟒蛇的身,鱷魚的頭,雄鹿的角,猛虎的眼,紅鯉的鱗,巨蜥的腿;

以及蒼鷹的爪,白鯊的尾,長須鯨的須,從而創立了,早期中華大部落聯盟,共同的圖騰標注——龍。

當然了,按照主流學者的觀點,中華龍文化的源頭,當是來自于星宿崇拜。

即龍的形象,實則是來自,每日從我們頭上掠過的星象。

換言之,古人是通過不斷觀察星象,不斷總結星宿,繼而提出了,“龍”星象等觀念、概念。

最終,古人將天球赤道和黃道一帶的恒星,分成二十八個星組,每七宿為一組。其中,“龍”星象即“東方蒼龍”。

湖北隨州擂鼓墩——東周二十八宿衣箱可見蒼龍形象

因“蒼龍七宿”的出沒,與降雨相互對應。

故而,古人認為龍掌管著降雨。

而降雨又決定了農耕收成,決定著人們的生活水平。

久而久之,龍星象便成為了,中華農耕文明,乃至中華文明最主要的“圖騰”。

顯然,這種星宿觀點,還是有一定的可信度的。

甚至,我們可以說,伏羲或是黃帝創造龍圖騰說,也是以星宿說為基準。

據信,從傳說時代之伏羲、炎黃、蚩尤后,早期的中華龍文化,逐漸穩固下來。

之后,對后世產生了巨大影響。

2、那些已被發現的“中華第一龍”

1982年,遼寧省考古工作者,在位于遼寧阜新阜新蒙古族自治縣沙拉鎮查海村,西南2.5公里的向陽扇面臺地上,發現了一條龍。

更具體來說,也就是在查海遺址中,發現一個神秘的石堆塑龍。

根據一些考古學家的研究,大名鼎鼎的查海石堆塑龍,大約創作于前7000年至8000年間。

如此久遠的龍,在中國考古界乃至世界考古界,都實屬罕見,是妥妥的非常重要的中國龍文化遺產之一。

迄今為止,這是考古所能發現的中國最早的“龍”,其是當之無愧的“中華第一龍”。

距今7000年至8000年間的“石堆塑龍”

1987年河南濮陽縣城西南處,發現了一處早期仰韶文化遺址——西水坡遺址,距今5000年~7000年。

經國家文物考古工作者科學發掘,于仰韶文化第四層下,出土了一組用蚌殼擺徹的龍虎圖案。

經專家鑒定,該龍形圖案距今已有6000多年歷史。

考慮這一龍形物意義非凡,最終西水坡遺址中的龍圖案,被專家稱為“中華第一龍”。

河南濮陽西水坡遺址——中華第一龍

1971年,內蒙古翁牛特旗三星塔拉遺址,發掘出了,距今約5000年~6000年的,新石器時代的紅山文化玉龍,也稱墨玉龍。

該器物完整無缺,墨綠色,體蜷曲,呈“C”字形,龍身大部光素無紋,龍背有對稱的單孔。

吻部前伸,略向上彎曲,嘴緊閉,有對稱的雙鼻孔,雙眼突起呈棱形,有鬣。另外,龍額及鄂底刻以細密的方格網狀紋。

此內蒙紅山玉龍,年代很是久遠,屬于是新石器時代的,兼具祭器禮器功能的玉器,為國寶級文物。

故而,紅山玉龍一面世,就被當時的考古學家,稱為“中華第一龍”。

不過,因為洪山玉龍比河南濮陽的“中華第一龍”要晚。

故而,筆者更愿意將,紅山玉龍稱為“中華第一玉龍”。

需要特別說明的是,“中華第一玉龍”——墨玉龍,先是當地的村民發現的。

之后,才被當地的大隊書記發現,并收回到文化館,然后就是被收到更高級別的博物館。

這期間,這件珍貴的國寶級文物,幾經危險,再加上經歷文革破四舊等,差一點就被破壞。

顯然,冥冥之中有一股力量,在保護著“中華第一玉龍”——墨玉龍。

內蒙古翁牛特旗三星塔拉遺址——紅山玉龍之中華第一玉龍

紅山玉龍——黃玉龍,最早是被一村民,發現于1949年的內蒙古翁牛特旗,原山嘴子鄉新地村南5-6里地的,南梁東拐棒溝一帶。

起初,該村民并不知道,這件東西是國寶,而是把它當做玩具,給了小孩子玩。

1978年,玉龍被該村民當成普通玉器,賣給了一商販。萬幸的是,商販后忙于做買賣,并沒有將玉龍放在心上。

內蒙古翁牛特旗原山嘴子鄉新地村——黃玉龍

再后來,該商販見到了前面所說的,中華第一龍——墨玉龍,覺得和自己手里的玉龍很像。

最終,他把玉龍拿到了旗博物館鑒定。

至此,國寶——黃玉龍,才被收藏到了,赤峰翁牛特旗博物館,并得以保全。

顯然,冥冥之中有一股力量,在保護著紅山玉龍——黃玉龍。

需要說明的是,黃玉龍和墨玉龍發現地接近,故而兩者年代接近。

也因此,黃玉龍也堪稱國寶。

事實上,紅山玉龍出土的蠻多的,目前能看到的,至少有6件。

但是,只有墨玉龍,和黃玉龍可知確切的出土地。

至于其他的,因為流轉順序早就差不清楚,故而出土地點,也就不可追溯了。

例如,下圖這件紅山玉龍,就不知道確切的出土地點。

出圖地點等信息均未知的——紅山玉龍

1983年遼寧朝陽市下轄的,凌源市及建平縣之牛河梁遺址。

發掘出了不少,距今5000年~5500年的,屬新石器時代晚期,紅山文化遺址類型的龍形文物。

最終,專家將這些龍形器物,稱作卷龍或玉豬龍。

通過觀察可知,玉豬龍為岫巖軟玉,通體呈牙白色,肥首大耳,吻部平齊,三角形切口不切透內圓,身體首尾相連,成團狀卷曲,背部對鉆圓孔,面部以陰刻線表現眼圈、皺紋,整器似豬的胚胎。

應該說,首尾銜接如環形的玉豬龍,保留了不少豬形象之特征。

所以,不少學者認為,此物極有可能是“豬乃龍象”,這一古諺的最早源頭。

當然,還有學者認為,玉豬龍乃是古人創造性,融合了蛇和豬的形象,繼而用豬首蛇身,創造出了龍之形象。

但是,不管大家如何爭論,最終“玉豬龍”,還是被賦予上了龍的元素。

遼寧朝陽牛河梁出土的——玉豬龍

1975年,在山西襄汾縣,陶寺村南的陶寺遺址,發掘出了一件,距今3900~4300年的,新石器時代晚期的“蟠龍紋陶盤”。

很顯然,該盤因盤內繪有蟠龍而得名。

該陶盤,泥質褐陶,施黑陶衣。

敞口,斜折沿,內壁磨光涂紅,并用紅彩或紅、白彩繪出蟠龍圖案。

應該說,該盤上龍,還是很形象的。

其龍紋作蟠曲狀,頭向外,身內卷,尾在盤底中心,蛇軀鱗身,方頭,巨口,帶牙,舌外伸,舌前呈樹權狀分支。

總體而言,似蛇非蛇,似鱷非鱷,但很容易讓人想到龍。

最終,該龍盤被考古專家定為是,迄今為止中原地區,明確為龍圖像的,最早實物標本。

山西襄汾縣陶寺遺址——蟠龍紋陶盤

3、夏商周時代的“龍”

事實上,夏朝之前的時代,通常被史學家,稱為傳說時代。

順理成章地,夏朝以前的龍,也就被稱作,傳說時代的龍。

當中華傳說時代遠去,伴隨著夏王朝、商王朝的出現。

中華龍文化也在,不斷地發展和演變!

最終,信史時代的中華龍文化,迎來了大發展。

逐漸地,中華龍文化、龍之形象,愈發成熟起來,且多有典籍記載。

例如,先秦典籍《山海經》中記載,夏后啟、蓐收、句芒等,都“乘雨龍”。

再例如,春秋戰國時期《荀子·賦》中,記載:“天下幽險,恐失世英。螭龍為蝘蜓,鴟梟為鳳凰。”

……

1959年,河南洛陽偃師區二里頭遺址,發掘工作啟動。

之后,這一考古發掘工作,持續了近60年。

期間,考古學家發掘出了,距今3500~3800年的,據信是夏朝時期的,龍形器物——“鑲嵌綠松石龍形飾”。

只見該龍形器物,全長超過70厘米,頭寬15厘米,身寬4厘米。

其是由2000余片,形狀各異的細小綠松石片,粘嵌于有機物上,繼而組成龍身和圖案。

河南洛陽偃師區二里頭遺址——鑲嵌綠松石龍形飾

通過簡單觀察,便可知曉,該綠松石龍,形體長大,巨頭蜷尾,龍身曲伏有致,形象生動傳神。

龍頭略呈淺浮雕狀,為扁圓形巨首,鼻、眼則充填以白玉和綠松石。

總體來說,該綠松石龍,保存的非常完好。

也因此,這一綠松石龍形器堪稱彌足珍貴。

在考古專家眼中,該鑲嵌綠松石龍形飾,用工之巨、制作之精、體量之大。

在我國早期龍形象文物中,屬于是十分罕見的!

也因此,鑲嵌綠松石龍形飾,具有極高的歷史、藝術與科學價值。

換言之,鑲嵌綠松石龍形飾,為中華民族的龍圖騰,找到了強有力的,最直接、最正統的根源。

不過,相對來說,夏朝時期,龍的形象雖較為成熟,但還是比較抽象的,遠沒有后世的龍來的霸氣。

蟠龍環是商代晚期時期的一件文物,其青玉質,局部有裂及次生色,表面附著有朱砂,現收藏于上海博物館。

器呈扁平圓環狀,整體為一團身龍形,龍蘑菇角,云形耳,“臣”字眼,張口銜尾沒,時代特征明顯。

商晚期蟠龍環

1959年,山西省石樓縣桃花者村出土一件商代的青銅酒器,現藏于山西博物院。

其器型獨特、紋飾奇絕,宛如一艘停泊在水波里的龍舟,故而被學界命名為商代龍形觥。

關于其外貌,文物界的表述:長腹弧鼓,后端截平,背部為弧曲形長蓋,內有橫榫與器腹扣合。

蓋面中央有一蘑菇形鈕,器身口沿外附有兩對貫耳,用來把龍形觥吊起加熱酒,另一端沒有封口是用來散水蒸氣的。

器物底部有長方形矮圈足,放置平穩。器身遍飾華麗精美的圖案,蓋面為逶迤的龍身,與器物前端的龍頭相銜接,兩側襯以漩渦紋和云紋。

商代龍形觥

四川三星堆博物館珍藏的商代銅爬龍柱形器,又稱為“青銅蟠龍柱形器”。

這一種將龍形裝飾與柱形器身相結合的青銅器,其柱斷面呈橢圓形,柱頂斜平,下端四面有半圓形缺口,缺口相對的上方各有一圓形穿孔。

其中最吸引人的,就是柱頂有一龍,龍口大張,露齒,兩前爪趴于柱頂上,身尾下垂于柱側。

兩后爪緊抓柱兩側,尾上卷,龍頭上有鐮形大耳一對,耳內側有犄角一對。

此外,在和龍相對應的柱壁另一側,有一簡化的頭向下的夔形飾。

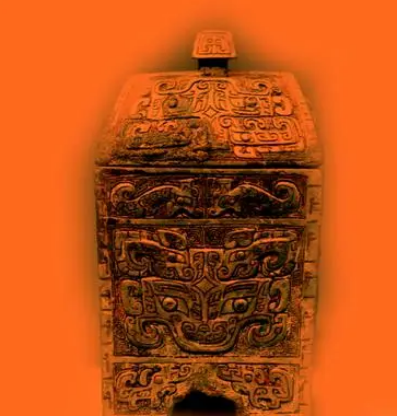

商代饕餮夔龍紋方彝,已經被盜走而流散海外,現在藏于美國舊金山亞洲藝術博物館。

其上有較為常見的“夔龍紋”,是一種特征鮮明的卷曲龍紋,以龍首為中心蟠卷一匝或一匝半,形成圓環或圓盤狀。

龍頭作正視或側視,裝飾于青銅禮器或兵器之上,代表至高無上的權威與尊貴。

商代饕餮夔龍紋方彝

西周夔龍紋銅鼎屬于炊器,出土于湖南湘潭青山橋,現收藏于湖南省博物館。

鼎的口沿上有立耳,腹部主紋由夔龍紋與圓渦紋相間排列組成,半筒形蹄足。

同樣形制的鼎在湖南發現多件,專家推測它們是越人創造的。

東周之春秋后期,龍耳簋侈口束頸,雙龍耳,矮體寬腹,圈足下連于座,現藏于北京故宮博物院藏。

該器取龍的造型為耳,氣勢磅礴,蕩氣回腸,是這一時期簋的標準器。

其蓋捉手作蓮瓣狀,中央飾蟠虺紋;蓋邊、腹、座飾云帶紋并間以重環紋。

目前發現的《人物御龍圖》,是東周之戰國中晚期,佚名創作的絹本水墨淡設色畫作。

其于1973年,出土于長沙子彈庫楚墓一號墓穴,出土時平放在槨蓋板與棺材之間,現收藏于湖南博物院。

據專家推測,這幅畫為一幅可以垂直懸掛的幡,應是戰國時期楚國墓葬中用于引魂升天的銘旌,屬于非衣性質的戰國晚期帛畫。

大體來,其大致描繪墓主人乘龍升天的情景。

東周之戰國龍形佩是中國古代玉器,戰國時期文物,現藏臺北故宮博物院。

4、秦漢三國兩晉南北朝時期的“龍”

大致從秦漢時期開始,傳說中的龍,成為了帝王、皇帝、皇權象征。

之后,秦漢以后,歷代帝王都自命為龍,所穿、所用之器物,均以龍為尊,龍為裝飾。

例如,皇帝穿龍袍,坐龍椅等。

西漢劉安等編纂的《淮南子》中記載,龍有飛龍、翼龍、蛇龍、蛟龍、蝸龍五種。

西漢司馬遷《史記·五帝本紀》中記載,黃帝在打敗炎帝和蚩尤后,巡閱四方,“合符釜山”。

東漢王充《論衡》曰:“世俗畫龍之象,馬首蛇尾。”

東漢班固《漢書》中,記載:“臣以為龍又無角,謂之為蛇又有足,跂跂脈脈善緣壁,是非守宮即蜥蜴。”

東漢許慎《說文解字》載:“龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細能巨,能短能長,春分而登天,秋分而潛淵。”

……

1993年冬天,在打擊盜竊機動車犯罪行動中,西安市公安局查獲了一輛贓車,并在其后備箱發現了許多青銅器件。

經文物修復專家反復研究、仔細拼對,發現了兩件令人嘆為觀止的秦代青銅重器——銅龍。

其中,1號、2號殘件經粘接為龍頭;4號、5號殘件粘接后為一個整體,長83厘米、寬20.1厘米、壁厚0.4厘米至0.6厘米。

稍微觀察便可從中發現,龍體是分別鑄造后焊接而成,它們與3號殘件龍體呈穿插關系,構成盤屈纏繞的雙龍。

至于8號殘件則為龍尾,是龍尾交纏,呈中空錐體,底徑32厘米、口徑19厘米、高28厘米。

根據專家的判斷,盤纏青銅龍應該是一對,只可惜其他殘件不知身在何處。

鮮有人知的秦朝——銅龍

漢代青龍紋瓦當是漢代龍文化的典型反映,這些龍瓦當多出土于陜西西安漢代遺址出土。

說起來,漢代多有文獻對其進行記敘,例如《史記·高祖紀》:“八年營作未央宮,立東闕、北闕。”注引《關中記》:“東有蒼龍闕,北有玄武闕。

在考古學家看來,漢代龍紋瓦當,當是蒼龍闕瓦當。

至于青龍,古代寓意紋樣,一作“蒼龍”,是古人崇拜的天之四靈之一。

漢代青龍紋瓦當一

漢代青龍紋瓦當二

1987年,南永城芒碭山梁國王陵區柿園墓發現了一幅《四神云氣圖》壁畫。

該壁畫為西漢文物,長5.14米,寬3.27米,面積16.8平方米。

之后,考古專家通過科技手段對壁畫進行原樣切割,并移至河南博物院,成為河南博物院的“九大鎮院之寶”之一。

此《四神云氣圖》壁畫以朱砂紅為底色,用白、綠、黑等顏色描繪了各種神禽異獸和吉祥圖案。

其中,清晰可見長有雙翼的應龍,尤為引人注目。

其呈“S”形彎曲,占據了畫面的中央,龍身長約7.5米。

尤其值得一提的是,此壁畫是中國發現的年代最早、墓葬級別最高的墓葬壁畫珍品。

因年代久遠、做工精美被中外專家、學者贊譽為“敦煌前之敦煌”、“敦煌外之敦煌”。

三國魏錯金銅蟠龍,通高11.4厘米,該器通體造型為一只兇猛的張牙舞爪的蟠龍,現藏于北京故宮博物院。

此器物似乎充滿力量,蘊含著一種一觸即發的強烈動勢。

具體來說,其脫離了單視點的正面構圖方法,具備可供人圍觀欣賞的立體造型,形成了許多既銜接完整又各自獨立的生動畫面。

其龍頭規整,軀干起伏,腿部堅實粗大,棱角分明,再加上韌勁的長尾、銳利的尖爪,將蟠龍的形象表現得極其生動傳神。

在考古學家看來,該器堪稱是魏晉裝飾藝術品中的登峰造極之作。

三國魏錯金銅蟠龍

西晉青龍圖畫像磚多出土于甘肅,多藏于甘肅各地的博物館。

一般來說,這種畫像磚整體呈方形狀,為泥質夾砂,淺灰色,磚正面繪以青龍形圖案。

在考古學家看來,青龍圖畫像磚反映出了晉朝時期的古人,精湛的繪畫技巧,以及崇高的藝術境界。

此外,值得一提的是,這些青龍圖畫像磚,所繪龍以白堊涂底,實線勾勒輪廓;

深淺不一的土黃色、褐色點綴龍身,虛實相襯,顏色較鮮艷,全身布滿眾多交叉細黑線以表現龍鱗。

關于青龍圖畫像磚,青龍的描述,大抵是:龍首向左,角呈柳葉形,狀似羊角,根部有須;其鵝頸凸胸,雙目前視,張口吟嘯,龍須下垂;

前肢蹬騰,后肢作行進狀,前足上部,即肩至前背處有排羽狀翼,向上延出,有凌空翱翔之感;龍尾上揚,彎向其頭。

值得一提的是,南北朝時期的“龍”,大致是受兩晉影響,基本延續了兩晉“龍”之神韻。

5、隋唐宋元明清時代的“龍”

隋唐宋元明清時代的“龍”,在各具特色的同時,已經日趨變得成熟,且被諸多典籍描述的惟妙惟肖。

唐代司馬貞在《補三皇本紀》中,前面雖說伏羲蛇身人首,看到了最后,卻說伏羲氏“有龍瑞,以龍紀官,號曰龍師”。

宋人羅愿為爾雅所作的補充《爾雅翼》中,寫道:“角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛”。

同時期的,書畫鑒賞家——郭若虛,在《九龍行雨圖卷》中,詳細記述了龍紋的畫法。

即“畫龍者,折出三停:自首至膊、膊至腰、腰至尾出;

分成九似:角似鹿、頭似駝、眼似虎、項似蛇、腹似蜃、鱗似鯉、爪似鷹、掌似虎、耳似牛也。

窮游泳蜿蜒之妙,得回旋升降之宜,仍要鬃鬣肘毛,筆畫壯快,直至肉中生出為佳也。”

宋代畫家——董羽則,認為龍“角似鹿、頭似牛、眼似蝦、嘴似驢、腹似蛇、鱗似魚、足似鳳、須似人、耳似象。”

元末明初的《三國演義》中,羅貫中借由曹操口,概述了龍的特點,即“龍能大能小,能升能隱;

大則興云吐霧,小則隱介藏形;升則飛騰于宇宙之間,隱則潛伏于波濤之內。方今春深,龍乘時變”。

上起東漢,下至元代的“敦煌遺書”中,有題為《天地開辟以來帝王紀》的問答體殘卷四件。

在這些古籍中,指出伏羲、女媧之所以,能在洪災中存活,是由于他們“衣(依)龍上天”的緣故。

而這里的“衣(依)龍上天”,可大致理解為,穿龍衣或攀龍身上天。

明代李時珍的《本草綱目·翼》中,寫道:“

龍者鱗蟲之長。王符言其形有九似:頭似駝,角似鹿,眼似兔,耳似牛,項似蛇,腹似蜃,鱗似鯉,爪似鷹,掌似虎,是也。

其背有八十一鱗,具九九陽數。其聲如戛銅盤。

口旁有須髯,頷下有明珠,喉下有逆鱗。頭上有博山,又名尺木,龍無尺木不能升天。呵氣成云,既能變水,又能變火。”

清代,袁枚則在《子不語》中寫到“雷雨晦冥,龍來哀號,聲若牛吼。”

……

隋代的“龍”文物存世的較為稀少,不過僅有面世的一些,都表現較為硬氣,乃至很霸氣。

趙州橋上的隋代石雕龍紋

1975年,西安南郊草場坡出土了一件唐代精美的文物——唐鎏金鐵芯銅龍。

該文物收藏于陜西歷史博物館,其是鐵質的,通體鎏金,身體細長。

兩只有力的前腳緊扣地面,龍頭與上身呈“S”型,龍嘴張開,露出牙齒和彎曲的龍舌。

兩只圓睜的雙眼直視前方,龍角緊貼頭部向后伸展,龍尾叢高高上揚的后肢處反折向龍頭上方。

提起今草場坡一帶,在唐代頗為重要,其為唐長安城永樂坊所在地。

據《長安志》《唐兩京城坊考》記載,其坊位于京都中心,達官貴人府邸相望。

唐玄宗時,此處更是宰相燕國公張說宅第,也因此專家推測,該鎏金鐵芯銅龍可能是張說府的遺物。

1970年,西安市南郊何家村出土了一組小金龍,這些文物現收藏于陜西歷史博物館。

唐赤金走龍極具美學,其闊嘴,長尾卷舒,作各種姿態的行走狀。

根據學者們的整理,其最高的2.8厘米,最矮的2厘米,身材纖細,闊嘴伸頸,頭頂雙角,折曲于腦后,圓眼深目,兩唇張開。

頜腮部位飾長鬃紋樣頸彎二曲,身上鼓,尾下拖,末端上卷,除脊背和尾脊有長鬃紋樣外;

滿身皆飾深凹的網點紋,為飾片狀鱗紋,通體雕滿片片翹動的鱗片。

在主流學者看來,唐赤金走龍反映了唐代道教外丹術的興盛,也為研究唐代道教提供了實物資料。

同時也體現出盛唐時的精神面貌,且是首次發現的小型今銅龍型制品。

唐青龍紋磚很是出名,其上的龍極具美感。

值得一提的是,唐朝的龍除了“唐鎏金鐵芯銅龍”和“唐代赤金走龍”,表現為修長美外,同時還存在一些表現很霸氣的“龍”,諸如“天下第一龍”等。

目前,“天下第一龍”現藏南京紫云藝術博物館,是皇家石刻中以龍為題材的藝術珍品,是中華雕塑藝術的巔峰之作。

此龍,有別于常見唐代龍紋造型,眉宇間透著皇家威嚴之氣息。

唐“天下第一龍”一瞥

北宋銅龍采用銅質分次澆鑄而成,由角、身及四肢三部分組成,現收藏于縉云縣博物館。

其頭部呈蛇頭狀,一對龍角呈鹿角形,脊背呈鋸齒狀,龍身線條剛健有力,四肢呈鹿腿狀,邊緣呈鋸齒形。

在考古學家看來,該鎦金銅龍對于研究縉云的道教文化,具有較高的研究價值。

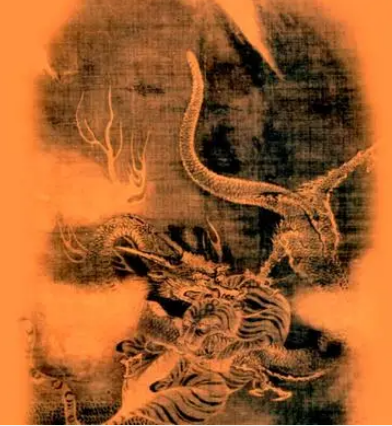

南宋畫家陳容是畫龍大師,被稱為“所翁龍”,其《云龍圖》、《墨龍圖》等,生動描繪出了龍的霸氣形態。

其中,《云龍圖》為絹本,水墨,現收藏于中國美術館,上題:“扶河漢,觸華嵩。普厥施,收成功。騎元氣,游太空。所翁作。”

圖中描繪一條巨龍騰躍云天,龍身曲折盤旋.龍首高仰,須目怒張。

此畫,以潑墨寫意的筆調表現周圍的云氣,龍身在云霧中或隱或現,顯得靈動非凡,氣勢恢宏。

至于《墨龍圖》,其與《云龍圖》有異曲同工之妙。

在許多書畫家看來,其實《神龍沛雨圖》最能展現陳容的細膩畫龍之法。

值得一提的是,此畫中的龍,也被認為是陳容筆下,最為霸氣的龍。

宋代雙龍紋菱花鏡,其實有較多版本,其中臺北故宮博物院藏的版本最是精美且保存完好,其上雙龍更是生動活潑、栩栩如生。

概括來說,南宋畫龍之人還是蠻多的,而且基本都很有水平,不過有些人卻沒有留下名號。

例如,南宋《龍虎斗圖》也很出名,作者卻不知是誰。

南宋·佚名《龍虎斗圖》,絹本墨筆,藏于美國波士頓美術館

其實稍加觀察便可知道,后世的元明清三代,其龍文化均是受到了宋代龍文化的影響。

也因此,后人便可輕易發現,元明清三代的龍形象,均和宋代很是類似,其神韻均可上溯到宋代。

元代張渥于1346年創作了《九歌圖》,畫上題記:至正六年,丙戌,即1346年,此畫現藏于吉林省博物館。

《九歌圖》卷共十一段,每段一圖,畫屈原像及楚辭《九歌》中的《東皇太一》、《云中君》、《湘君》、

《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《東君》、《河伯》、《山鬼》、《國殤》十章內容。

其中,就畫有龍,且頗為傳神。

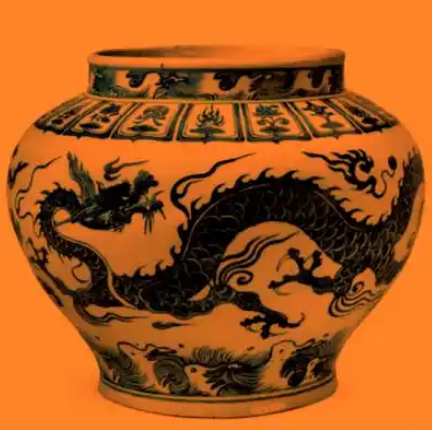

在主流學者看來,元代青花云龍紋罐上的龍紋,不僅接受了宋代畫龍的成就,而且又有所進展”。

也因此,不少人認為元代的龍,其實是繼承了宋陳容等畫龍之神韻。

元代青花云龍紋罐,藏于中國國家博物館

應該說,明代皇家、皇族,對于龍是特別青睞的,故而龍形象便經常出現在了,其所使用的衣物之上。

至于清代,因為滿清曾是明朝的小弟,加之其很多帝王都對朱元璋行“三拜九叩”大禮。

故而,清朝的龍形象,其實是全面繼承于明朝的“龍”。

光緒吉服袍上的正龍

6、龍圖騰、龍的傳人產生的內因

總體來說,中國歷史上龍形象的成熟過程,其實也是中華文化不斷發展、演變成熟的過程。

在上述這一過程中,龍文化乃至龍形象,對古今中國人均產生了巨大的影響。

久而久之,龍便在中國人心中,不斷生根發芽,乃至在后世形成“龍的傳人”等說法。

值得一提的是,“龍的傳人”這一圖騰說法,大概率就是在近代提出的。

具體來說,聞一多等,出于救亡目的,急于普及、論證中國的民族概念,以便迅速讓民眾團結。繼而,共同抗擊外敵入侵,而提出了龍圖騰學說。

例如,聞一多在《伏羲考》、《龍鳳》、《端午考》中指出,中國人被稱為“龍的傳人”,來源于黃帝時代的傳說。

最終,正是在這種龍圖騰學說的支持下,“炎黃子孫”、“龍圖騰”、“龍的傳人”等說法逐漸形成,并產生了諸多關聯,然后延續至今。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|