當青銅神樹在時光中靜立,當黃金面具折射出遠古的光輝,你是否想過,三千多年前的三星堆先民,如何在炊煙裊裊中烹制一餐飯食?那些神秘的考古發掘坑中,不僅埋藏著璀璨的文明密碼,更封存著古蜀人鮮活的飲食圖景,一場關于“吃”的盛宴,正緩緩揭開面紗。

沃野千里

稻花香里說豐年

炭化的稻谷痕跡,悄然訴說著三星堆先民的主食密碼。三星堆遺址位于成都平原北部,地勢平坦,水源充足。《華陽國志·蜀志》中對蜀地有“于是蜀沃野千里”的描述。

目前,通過植硅體研究等植物考古方法,在三星堆遺址中發現有稻谷、粟的痕跡。例如,三星堆古城青關山臺地就發現有炭化水稻。可以說3000多年前成都平原的三星堆文化已進入以稻作農業為基礎的生業模式,已然能夠捧起一碗噴香的大米,讓米香浸潤四季。

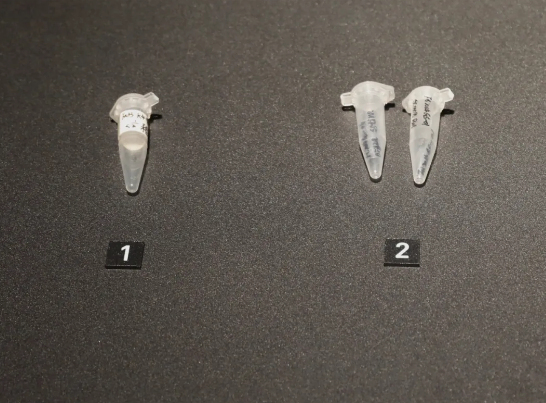

三星堆炭化水稻標本

物產豐饒

馬牧河畔的肉食盛宴

在三星堆遺址的出土文物中,不乏諸多栩栩如生的家畜、家禽類動物形象,像是憨態可掬的陶豬、靈動的陶狗與陶雞,以及造型精美的銅雞、銅牛等。這些文物均采用寫實風格塑造,與三星堆那些以超現實手法塑造的神像類器物截然不同,宛如一面鏡子,真切地映照出當時社會背景下家畜(禽)類動物的真實模樣。

三星堆先民們能夠創作出如此逼真的動物塑像,正是因為這些動物在他們的日常生活中極為常見,并且極有可能早已被納入肉類食譜。

這一時期,三星堆先民已然掌握較為成熟的動物馴化技術,且有多余的糧食來飼養家畜(禽)。而這些家畜(禽)也可以為三星堆先民提供肉、蛋、奶等食物補給。

三星堆先民的食譜中,除了家畜的葷腥味,或許還飄散著來自江河的鮮香氣息。穿城而過的馬牧河與北鄰的鴨子河,以豐沛水系滋養著三星堆先民的漁獵基因。

那些深埋于祭祀坑中的器物,悄然訴說著這段被青銅光芒掩蓋的生活畫卷——一號坑金杖上,魚鳥紋飾纖毫畢現,一支羽箭破空穿鱗,定格了箭簇穿鱗的凌厲姿態;同坑出土的魚形玉璋,其玉料色澤隨魚身肌理由青轉白,仿佛將一尾凝凍三千年的活魚捧至眼前。

三星堆金杖“魚鳥箭紋”組合紋樣

這些浸潤著水澤靈氣的文物,不僅印證著古蜀人“靠水吃水”的生存智慧,更讓今人得以窺見:在先民餐桌上,除了烹煮的豕肉,或許還曾有過一碟蘸滿晨露的銀鱗細膾。

烹肴盛物

陶器里的煙火氣息

三星堆農業和家畜飼養業的發達,促使飲食器具的類別也逐漸增多。1986年出土于三星堆的“陶三足炊器”十分具有代表性,它的作用類似于我們今天用于烹飪的“鍋”。它有三個袋足呈鼎力之勢,三足作為支架,可置于火堆升溫加熱。袋狀足中空,與口部相通,上部有寬大的敞口,可盛水或食物,可認為是作蒸煮食物的炊器。

因此,也有人將其戲稱為古蜀人民的“火鍋”。仿佛能透過這一器具,瞥見古蜀人圍坐一起,共享美食的熱鬧場景。

高柄陶豆也是三星堆文化的典型器物之一。上部呈盤狀,用于盛放更多食物,中部為中空的豆柄,呈管狀,與下部的喇叭形器圈足相通。高柄豆最高者可近一米。席地而坐的古蜀人只需輕輕伸手,便能輕松拿取心儀的食物,它不僅滿足了當時人們的飲食需求,更是憑借獨特的構造,極大地方便了食物的分發與取用,無疑是一種設計極為巧妙的實用生活器皿,從細微之處彰顯出古蜀人的生活智慧。

玉液瓊漿

從桑田到神壇的微醺

《華陽國志·蜀志》:“九世有開明帝,始立宗廟,以酒曰醴,樂曰荊,人尚赤,帝稱王。”這表明在古蜀國開明王朝時期,已出現了釀酒祭祀的現象。而古蜀地區飲酒的歷史可以追溯到更早的年代。古蜀國釀酒業的昌盛,離不開其得天獨厚的自然條件。

在中原文明的商周之際,三星堆文化已有成熟的稻作農業,糧食的富余是釀酒業誕生的重要前提,而三星堆遺址中出土的大量陶制酒器,如觚、瓶、盉、杯、壺等器型。

其中,三足陶盉可架火暖酒,瓶形杯弧線貼合唇齒,杯光觥影下,印證出三星堆先民飲酒的事實。

另外,三星堆遺址出土有青銅酒器,包括青銅尊、罍等禮器,它們或用于盛酒祭天,被賦予神性,人們虔誠地獻上美酒,期望得到神靈的庇佑與恩賜。酒,在三星堆人的生活中,既可能是田野間的凡塵歡愉,也可能是神壇上的玉液瓊漿,這時的三星堆古城中已經出現了較為成熟的釀酒業,酒香也似乎在桑田與神壇間不停流轉。

穿越歷史的重重帷幕,在三星堆遺址的各個隱秘角落,我們得以一窺數千年前古蜀人的飲食風貌。這些珍貴的考古發現,不僅是文物信息的陳列展示,更是三星堆先民鮮活生活的生動寫照,讓我們真切地觸摸到那個遙遠時代的生活溫度。

今日蜀地,火鍋紅油翻滾,酒香醇厚濃烈,恰似與古蜀人的“巴適生活”隔空對話。“好吃”的基因,早已深深烙印在古蜀人的血脈之中,歷經歲月流轉,成為跨越時空的文化密碼,延續著這片土地獨有的煙火哲學。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|