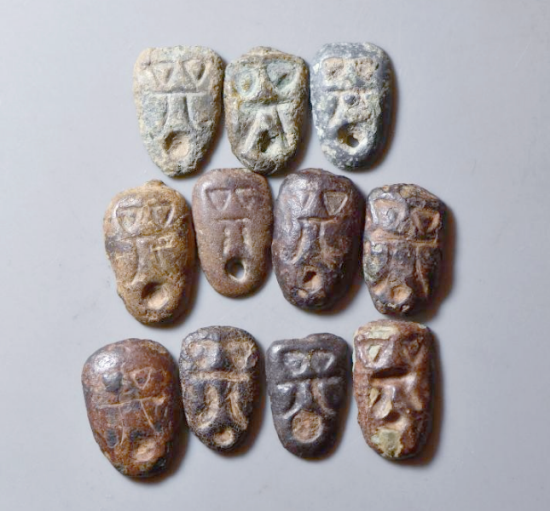

蟻鼻錢,又稱鬼臉錢,是戰(zhàn)國早期(約公元前5世紀)江淮流域楚國鑄造的一種銅幣。他是仿制貝轉(zhuǎn)化而來的一種貨幣。蟻鼻錢的形制,為橢圓形,正面突起,背面磨平,形狀像貝但體積較小。

蟻鼻錢一般面部鑄有陰文,因看起來像人面,故俗稱“鬼臉錢”。關于“蟻鼻錢”名稱的由來,有學者認為是楚人口音中的“一貝”聽起來與“蟻鼻”相似,且“蟻鼻”形容事物輕小,楚銅貝也正好體積微小,因此得名。也有學者認為銅貝上刻的文字看起來像一只螞蟻,所以稱蟻鼻錢。

通過統(tǒng)計蟻鼻錢面的銘文,發(fā)現(xiàn)的“咒”字銘文最多,占整個銅貝的百分之九十九以上,其次是“紊”字,還有“金”、“君”、“行”、“忻”、“匐”、“貝”、“三”等近十種面文,這些多為戰(zhàn)國后期各地自行鑄造,不久即有刀、布錢問世,故傳世數(shù)量稀少。“忻”、“匐”等銘文多見譜錄,實物罕極。近年來還不斷有新品發(fā)現(xiàn)。

蟻鼻錢作為中國古代異形錢幣體系中的一種,在歷史時期發(fā)揮著它應有的作用,它作為海貝的一種演變貨幣,為當時江淮流域楚國經(jīng)濟社會的發(fā)展起到積極地推動作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|