沒有哪位茶人,如他這般享有盛世的權貴與奢華;也沒有哪位茶人的茶湯,在尾水時那般苦澀涼寒。

他就是宋徽宗趙佶——后世論書法、論畫作、論茶事,甚至寫歷史,都繞不開的全能型藝術家。

諸事皆能——藝極于神

趙佶的愛好廣泛:書法、繪畫、茶事、蹴鞠、騎馬、射箭,尤其在藝術方面表現出非凡的天賦。

他創建的宣和畫院,是皇家級別的學習創作藝術中心,并親任考官,將畫家的地位提到中國歷史上最高位置。

宣和畫院培養了許多優秀的畫家,如《千里江山圖》作者王希孟、《清明上河圖》作者張擇端,。

他組織編撰的《宣和書譜》《宣和畫譜》《宣和博古圖》,是美術研究史中珍貴的典籍。

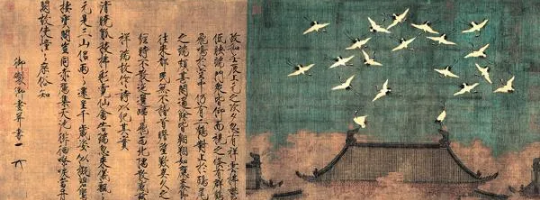

趙佶《瑞鶴圖》

趙佶有很深的書法功底,“瘦金體”挺勁飄逸、極具個性,開創一派新的書體。

他的工筆花鳥畫講究“形神并舉”,將中國傳統花鳥畫的寫實藝術風格推向了高峰。

點盛世茶

趙佶精于茶事,以點茶為盛世清尚,極力推崇茶事茗飲。

作為一國之君,趙佶喜歡以茶宴請群臣,甚至多次為臣下點茶“親手調茶,分賜左右”,可見愛茶之深。

趙佶《文會圖》茶宴的場景

因為有藝術家的氣質和敏銳觀察,趙佶對茶事的體驗特別精微,算得上是頂級的品鑒家,并且寫了一本論述茶的書《茶論》。

宋徽宗在位期間,還研創了許多新的團茶款式,不斷推陳出新,極大地豐富了貢茶的品類。

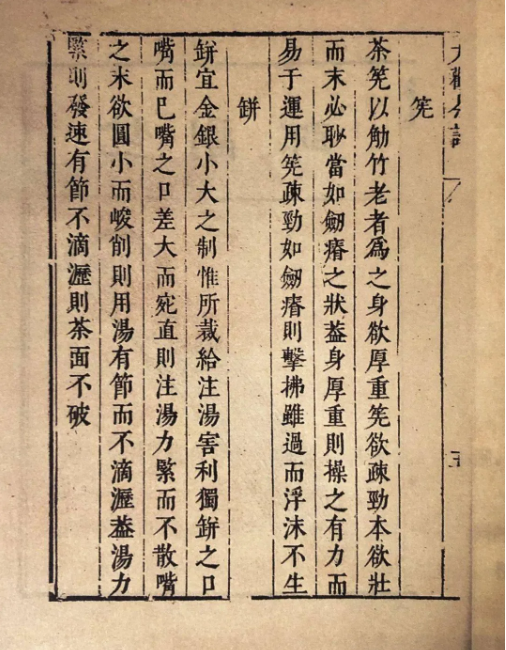

《大觀茶論》

趙佶對茶研究精微,將所得之妙寫成《茶論》二十篇。因成書在大觀年間,后人稱為《大觀茶論》。

《大觀茶論》十分全面地論述了當時種茶、采制、鑒別、茶器、點茶程序和方法、色香味品鑒、儲藏以及茶葉品種等方面。

書中對點茶技藝的方法和過程表述得非常具體、生動,體現了宋徽宗細膩至極的感官體驗和藝術審美。

《大觀茶論》提出茶能“祛襟滌滯,致清導和”,是“沖淡簡潔,韻高致靜”之飲。

“水以清輕甘潔為美”至今仍是品水的高準則。

“植產之地,崖必陽,圃必陰”,還做了進一步的分析,與今天根據茶樹栽培學提出的茶樹“喜暖怕曬”的習性相符合。

趙佶認為“茶有真香”,不應“微以龍腦和膏,欲助其香”,宣和初年貢茶不再加龍腦等香料。

宋徽宗提出對茶葉分等級的做法,對后世影響深遠。“滌芽惟潔,濯器惟凈”,強調了茶葉制造須干凈衛生。

茶葉保管,兼顧密封保存和多次烘焙的方法,至今人們仍在沿用,尤其是烏龍茶的經年再焙保存法。

愛白茶,賜“政和”地名

我們現在的白茶著名產區“政和縣”的名字,直接跟宋徽宗相關。“大觀”“政和”“宣和”都是宋徽宗的年號。

宋徽宗 趙佶

趙佶認為白茶這一樹種很特別,“其葉瑩薄,崖林之間偶然生出”其他樹種的茶無法比。因此將自己很滿意的一個年號“政和”,賜予當時進貢白茶的地方,即今天的政和縣。

政和取“庶政惟和”之意,政通人和,國家達到無為而治的境地。沒有居安思危意識的徽宗,沒有料想到幾年之后宋江起義,外敵正蓄勢待發,內憂外患的伏筆早已埋下。

人走茶涼——苦澀涼寒的余味

在商議立儲君一事時,宰相章惇曾反對說“端王輕佻,不可君天下。”可謂識人之深。

端王趙佶即位后,疏斥正士,狎近奸諛,縱欲敗度。直到金人兵臨城下,他才從自以為的太平盛世中恍然初醒。

被擄的趙佶從汴京隨金人一路北上,先后到遼寧、黑龍江等地。在囚禁的九年里,受盡侮辱和折磨,回家無望。

回想當年,著寫《大觀茶論》是,趙佶才二十多歲。認為當時天下安定,可垂拱而治。如《瑞鶴圖》中盤旋和鳴的仙鶴,向他展示太平盛世的吉祥之兆。

他點的茶,清麗優雅,茶滋味甘香重滑,一如他的書法與工筆畫。那時候的他,不知是否嘗出茶湯中隱隱的一絲苦澀味?

趙佶《梅花繡眼圖》

“落花流水春去也,天上人間”,與南唐后主李煜,何其相似啊!一樣的充滿藝術才華,一樣的倉皇辭廟。54歲時,趙佶不堪折磨,客死異鄉,魂回故里。

元代脫脫撰《徽宗紀》,不由擲筆嘆曰:“宋徽宗諸事皆能,獨不能為君耳!”

昔日的繁華富貴,魔幻成一盞苦澀涼寒的茶,千百滋味盡在無言中。

留下一部《大觀茶論》,歷經千年,讓我們從中窺見盛世那生動、精湛的點茶。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|