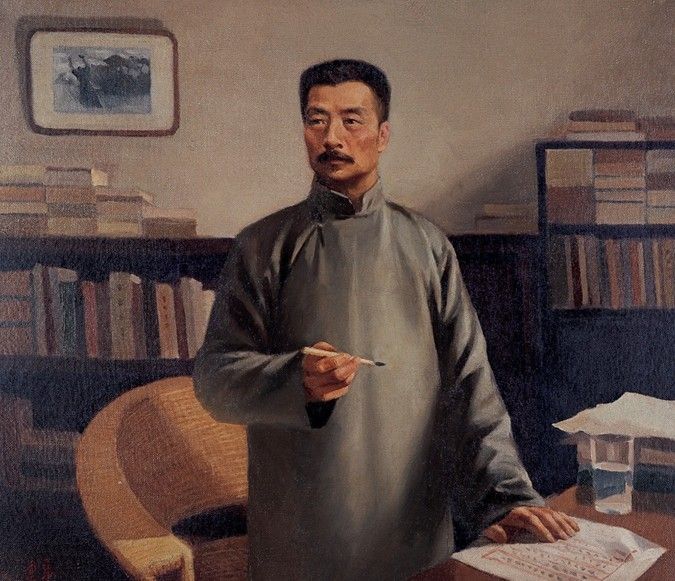

魯迅,用筆作槍,貶惡揚善,受人敬仰。《少年閏土》、《藤野先生》、《孔乙己》、《紀(jì)念劉和珍君》、《拿來主義》等等等等作品,伴隨不少人渡過整個義務(wù)教育階段,被稱為戰(zhàn)士(思想文化戰(zhàn)士)。但戰(zhàn)士也是人,也不能時刻在戰(zhàn)斗,他也要生活,也需要有后勤保障。孔慶東曾說,魯迅是個很有生活情調(diào)和生活智慧的人。魯迅的人生觀:一要生存,二要溫飽,三要發(fā)展。他解釋:“我之所謂生存,并不是要茍活;所謂溫飽,并不是奢侈;所謂發(fā)展,也不是放縱。”

魯迅很重視錢,朋友們應(yīng)該給予理解:他講實際,絕不假清高。魯迅在日記里,仔細(xì)記著幾乎每一筆收入和支出。他的收入主要來自三方面:薪水、講課費、稿費。后兩項收入不穩(wěn)定,所以魯迅很看重固定的薪水。他認(rèn)為誰也不能不重視飯碗。即便是高尚君子,在酒足飯飽時和在餓了一整天后,所發(fā)表的議論及闡述的觀點就會大不相同。

魯迅先生在教育部每月拿300塊大洋,如果加上后來的稿費、版稅、編輯費講課費等,超過400大洋每月。民國時的貨幣大洋也叫“銀元”,計量單位是“塊”(元),輔幣單位是“毛”(角),再往下“分”。 20世紀(jì)20、30年代北京市民最低生活標(biāo)準(zhǔn),每月2、3塊(元)大洋。

有人按2005年時價格水平計算,1塊大洋對基本生活物資(如米面菜蔬肉類等)的購買力大約是1元人民幣的80至100倍。那么我認(rèn)為,按今天(2017年)1元人民幣對基本生活物資的購買力,魯迅時期的1元至少是現(xiàn)今人民幣的180倍。據(jù)老舍說,當(dāng)時花1毛5分錢可以吃一頓很好的飯:1份炒肉絲,3個火燒,1碗餛飩,2個雞蛋加上1壺老白酒。這樣一餐,拿到現(xiàn)在,無論是在北京還是上海,至少要四五十元(老舍比魯迅小了將近20歲)。這樣算,那1塊大洋的購買力相當(dāng)于今天人民幣的300倍。可見,當(dāng)時1塊大洋幾乎是現(xiàn)在大部分人半個月生活費。

當(dāng)時北京房價遠(yuǎn)低于上海,上海房價最高,其次是廣州,可能有租界的關(guān)系,天津房價也遠(yuǎn)高于北京,估計北京房價在各大城市排名墊底。魯迅買的是座“三進(jìn)大四合院”,只花了3675塊大洋。(“三進(jìn)大四合院”是套連著的三個院子,崇明的朋友應(yīng)該見過這種大宅院,面積非常大。換句話說,憑魯迅至少400多元的月收入,只一年的薪酬就能買到相當(dāng)好的房子)。民國16年,宣武門內(nèi)西大街房主李某某售一四合院,共計瓦房十八間,是前清官邸,設(shè)施豪華,市價2千5百塊現(xiàn)大洋。——比較起來,魯迅先生還是買貴了,他如果會砍價,至少可省下裝修的錢。

民國時的上海跟現(xiàn)在一樣,房價之高居全國首位。上海市區(qū)沒有象北京那樣的四合院,只有各式各樣小樓房。有位陳姓老先生回憶,彼時共計面積300多平方米的兩層小樓,在鎮(zhèn)江賣3百塊大洋,在北京賣2千塊大洋,而在上海是2萬5千塊現(xiàn)大洋,無還價余地。當(dāng)年上海大戶人家辦紅白大事,最名貴的“知賓酒席”2元一桌。當(dāng)時最牛的貴族小學(xué)育才學(xué)校,每學(xué)期學(xué)費三元。

而在廣州,根據(jù)1935年,廣州市政府做的地價調(diào)查。最貴也是最佳民居地段的逢源路,地價每平方米為77元,一套80平方米的房子售價約11000元。當(dāng)時廣州市政府屬下的局長月薪為400元,買套逢源路的房子,需27個月薪水。局長下一級的官員,月薪約140元,則需78個月。文教界的工資屬于中等,如廣州私立南海中學(xué),校長月薪200元,買房需要55個月薪金,高中專任教員月薪160元,則需68個月。工人如針織業(yè)工人、大中型酒家女招待、大商店柜員等,月薪在50元上下,買這房則必需耗去215個月的薪金(相當(dāng)于18年)。

民國時期的人也攀比,但比的是誰家的保姆好,誰家的家具豪華,誰家有黃包車,有專職車夫,而不是比買房子。只要你住的房子足夠大,足夠漂亮,裝修布置足夠高雅,你就屬成功人士。房子是買的是租的沒關(guān)系,即使是租來的房子,你都可信心十足地掛上“王公館”、“李公館”的漂亮牌子。如果你的房子又小又俗,哪怕你買了幾十套,你也是個土鱉。

最明顯的差別好像是在購買力,現(xiàn)在需要花費更長的時間才能解決房子的問題吧。你怎么看?

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|