磚石結(jié)構(gòu),指用膠結(jié)材料砂漿,將磚、石、砌塊等砌筑成一體的結(jié)構(gòu)。可用于基礎、墻體、柱子、口拱、煙囪、水池等。

磚石結(jié)構(gòu)是一種古老的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),從古自今,一直被廣泛應用,如埃及的金字塔、羅馬的斗獸場,我國的萬里長城、河北趙縣的安濟橋、西安的大小雁塔、南京的無梁殿等。

磚石結(jié)構(gòu)具有就地取材,造價低,耐火性、耐久性好以及施工簡便易于普及等優(yōu)點,但砌體強度較低,特別是抗拉、抗剪強度很低,抗震能力較差,砌筑勞動強度較大,不利于工業(yè)化施工等缺點,此外,粘土磚還存在與農(nóng)業(yè)爭地等問題。因此從節(jié)能節(jié)地考慮,應限制粘土磚的使用。

磚石砌體在房屋建筑中主要用作墻體、柱子、基礎、拱殼等受壓結(jié)構(gòu),在煙囪、水池、擋土墻、橋涵等構(gòu)筑物也常有采用。配置一定受拉鋼筋的砌體稱謂配筋砌體,配筋砌體可用作受彎和大偏心受壓結(jié)構(gòu)。以砌體作為承壓構(gòu)件,鋼筋混凝土作為受彎構(gòu)件,二者組合使用的房屋結(jié)構(gòu)稱謂磚混結(jié)構(gòu)。磚混結(jié)構(gòu)在我國應用最為普遍,尤其是民用住宅建筑,約占85%左右。

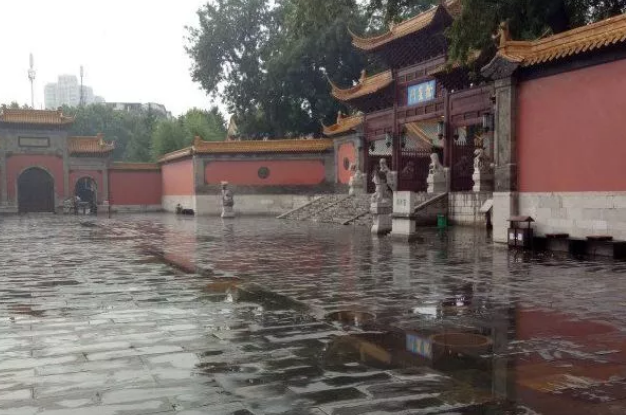

磚石結(jié)構(gòu)古建筑有城墻、城臺、磚石塔、拱券、磚墻、磚石地面等多種型制,其維修技術各不相同。

磚石墻一般都起圍護作用,墻體破壞大致有地震力或其他外力造成的歪閃、開裂、酥堿、凍融破壞和大氣污染造成的腐蝕、拱脹、空鼓、倒塌等情況。維修以前,應先對墻體的構(gòu)造型制進行詳細觀察,測量墻體的斷面尺寸,磚的尺寸,墻的砌法,磚的排法及縫的厚度,檢測磚和灰漿的標號,填寫記錄表,勾出大樣,照相并記錄墻內(nèi)的構(gòu)造情況。拆砌前還要對古建筑進行嚴格檢查,出現(xiàn)木結(jié)構(gòu)變形、外力施于墻上等現(xiàn)象時要先支頂加固。

砌墻原則是按原制復原,砌時要分中掛線,型制有清水和混水兩種。清水墻有滿鋪滿砌、磨磚對縫,淌白絲縫、虎皮墻、花墻等。磚砌墻要求橫平豎直,墻面磚縫、磚的擺法及勾縫式樣都按原制。

花墻和女兒墻的磚雕破壞嚴重的可用制模復制,或重新雕塑,破壞不嚴重的可用粘接劑粘接,墻面剔補可將腐朽磚剔除,用砍磨相同尺寸的磚補上,里側(cè)丁頭用砂漿與墻體粘牢,外縫仍用原灰勾抹。因溫度或地基沉降等原因造成的開裂,不嚴重的可用灌漿辦法解決,如地基變形嚴重出現(xiàn)歪閃、空鼓等情況,可局部拆砌。混水墻的外表面可稍粗糙一些。但要注意壓縫連接,整體要橫平豎直,中軸線要居中。

拱券結(jié)構(gòu)廣泛用在橋梁、城門洞、陵寢、門窗過梁等建筑物上,構(gòu)造形成有半圓形、弧形和平拱形,其破壞情況大多在支座部位上側(cè)開裂、拱中的下部開裂或者是剪斷錯位。對于較簡單的前種開裂可進行灌漿,如券磚被擠碎,整體還保持原來形狀可進行局部抽換。

磚塔屬于高柔建筑,破壞原因多種多樣。有的因地震或雷擊作用劈裂,有的因地基不均勻沉陷傾斜,有的因年久表面風化剝蝕。

維修時根據(jù)破壞情況和殘破塔體的危險程度,做好臨時加固處理。一般用鋼板箍或鋼條箍,箍與塔身接觸處,用軟木板或麻布墊牢,以免損壞塔體上的浮雕。然后進行測量、繪圖,查明磚的尺寸及強度,燒制新磚。根據(jù)測繪勘察中看到的破壞情況,結(jié)合當?shù)氐卣稹⒗纂姟h(huán)境污染、水文、地質(zhì)等自然條件,研究古塔遭到破壞的可能因素,校核塔的整體穩(wěn)定性,計算各截面對破壞外力的抵抗能力,來確定加固方案。方法大體有加固地基,加固塔身,加擋土墻,圍樁連墻,圈梁或加鋼箍,配縱向筋、錨桿技術、壓力灌漿等。以上方法都無效時可部分拆除重砌。維修回砌時要注意找出中心,嚴格對中。拆砌或補砌完成后,表面應涂防水有機硅封護。

磚地面在拆修前要先進行編號、繪圖。砍磨添配磚塊。揭除細墁,步驟是:拆除舊有磚地及灰土,素土夯實,三七灰土一步;房間周圍抄平定線,跟線鋪泥(干硬些),按原樣墁磚,用木錘或橡皮錘拍打找平,對縫無誤后再揭下磚塊,重新鋪墁,底灑白灰漿,鋪磚時磚縫處抹油灰,用錘重新拍打找平順縫,用竹片將多余油灰去掉,再用磨石找平。待地面干透后,在地面磚上涂抹生桐油。粗墁磚不砍磨,以白灰砂子掃縫。全磚地面的表面潑黑礬水,用桐油涂刷浸泡,油灰勾縫也可打蠟,也可用聚胺脂涂刷,增加磚的耐磨性。室外地面可用砂子灰粗墁。

石質(zhì)結(jié)構(gòu)有闕石橋、石塔、石窟寺及建筑中石基座、石踏步、石梁枋、石柱、石礎、石拱券等多種,石質(zhì)結(jié)構(gòu)破壞有以下幾種情況:彎曲、剪切、撞擊所造成的斷裂,凍融破壞、大氣污染造成的腐蝕酥堿以及使用中造成的破壞。梁枋斷裂,可更換,內(nèi)部加一防腐蝕的鋼筋混凝土梁枋或經(jīng)防腐處理的鋼梁枋,外部用假石梁枋遮擋,可考慮加鋼箍(斜縫),灌環(huán)氧樹脂粘結(jié),其他非受力構(gòu)件如果破壞體積大,可照原物形狀制好后,用錨桿錨固,為防風化、防腐蝕、防酥堿,可用甲基硅樹脂涂刷封護。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|