傳說釋迦牟尼滅寂之后,信徒曾收其舍利置于佛塔中供養,佛塔遂成為早期佛教寺院的主體建筑。至公元前3世紀,孔雀王朝的阿育王“取其舍利,于贍部洲廣興靈塔八萬四千,周遍供養”,由此,伴隨著佛教建筑的推廣,佛教也在古印度獲得第一次大發展。佛塔早期型制多為覆缽型,頂設平頭與塔剎,現存遺跡見于巴爾胡特、桑奇、塔克西拉等地,其中桑奇地區保存相對較好。至貴霜時代,希臘、羅馬藝術與印度本土藝術相結合,在西北印度開出犍陀羅之花,塔克西拉的達摩拉吉卡即有典型的犍陀羅寺院遺址,其建筑格局以覆缽型佛塔為中心,周邊設置禪房及其他生活建筑。

中國的兩漢之際,隨著佛法東漸,印度佛教也開始傳入漢地。2008年,在湖北省襄樊市一座東漢墓中出土一件陶制佛塔,其主體為四方院落中的兩層樓閣,樓頂立柱形塔剎,上累七層相輪,說明至遲于東漢時期佛塔已傳入漢地。據《魏書·釋老志》記載:“自洛中構白馬寺,盛飾佛圖,畫跡甚妙,為四方式。凡宮塔制度,猶依天竺舊狀而重構之,從一級至三、五、七、九。”漢明帝所建洛陽白馬寺,相傳為漢地第一所寺院,由以上記述推測,該寺為四方式布局,且寺中建有佛塔。至北魏時期,佛教與王權結合而獲得巨大發展,北魏都城平城(今山西大同)和洛陽均建有大量佛寺,東魏學者楊衒之記述了洛陽佛寺昔日盛況:“於是昭提櫛比,寶塔駢羅,爭寫天上之姿,競摸山中之影。金剎與靈臺比高,廣殿共阿房等壯。豈直木衣綈繡,土被朱紫而已哉!”北魏洛陽城內曾有佛寺1367座,可謂盛況空前。當時城中規模最大的寺院為永寧寺,其中建有高逾百丈的九級木塔,此塔在建成18年后的永熙三年(534)毀于一場大火。通過現代考古發掘,確認這座佛寺院落大體呈方形,整體以佛塔為中心布局,在佛塔以北的中軸線上還建有佛殿。這種以佛塔為中心的塔殿模式一直占據早期佛寺布局的主流。由塔克西拉達摩拉吉卡寺院的不規則布局到北魏永寧寺的沿中軸線對稱布局,正說明了佛教建筑在流布漢地的過程中,為了適應漢文化傳統的審美情趣而做出調整的事實。這種調整更明顯地體現在作為寺院核心建筑的佛塔上。如果說前述襄樊出土的陶制佛塔尚帶有中國本土神仙思想的印記,那么至北朝時典型的漢式佛塔已然形成。在北魏時期開鑿的云岡石窟中保存有大量的佛塔圖像,如第39窟的中心柱整體鑿成四面漢式佛塔樣式,這種樓閣式佛塔的形成正是印度的佛教建筑在漢文化傳統中不斷自我調整的結果。

南北朝至初唐,佛寺基本沿用北魏以來前塔后殿的簡單組合。但以佛殿為主、多院落的型制也開始出現,如建于貞觀二十二年(648)的大慈恩寺等。此后,佛教分宗立派之勢漸盛,在律宗高僧道宣、三藏法師玄奘等人的推動下,以佛殿為主,多重院落的佛寺格局逐漸盛行。在這一過程中,佛塔的地位開始下降,多建于別院或者寺院中軸線以外的地方。而一些附屬建筑,如經藏與鐘樓等,開始對稱地設置于佛殿兩側。這種變化表明,寺院格局中來自印度早期寺院的影響漸趨消弭,而漢化佛教指導下的寺院建設開始占據主導地位。按道宣《戒壇圖經》所述,寺院較為普遍的形式是前殿后堂,圍以廊院,廊院正面是山門,四隅有角樓。又以廊院為中心,兩側布置小院。

唐代中后期禪宗興盛,并取得統治地位。元和九年(814),懷海禪師創立百丈叢林清規,置十方寮舍,形成了禪堂、客堂、庫房、廚房、衣缽寮、紀綱寮、山寮、收供寮、香燈寮、侍者寮、耆舊堂、旦過堂等建筑布局。在這種布局中,佛塔的地位已進一步降低,不僅如此,寺中甚至不立佛殿,不設佛像。懷海禪師創立的寺院制度,是在佛教原始律儀基礎上建立的一種新形態。這種新形態亦是晚唐文化的反映,因此成為當時中國佛教社會與世俗社會共同認可的規范。至宋代,佛教進一步世俗化,并反映在禪宗寺院建筑的形態上。在北宋修訂的“禪苑清規”中,設有專務佛殿事宜的“知殿”一職,說明佛殿再次成為寺院中常設建筑。至宋代末期,佛殿又成為禪宗寺院的中心??v觀唐宋時代,佛教思想的發展和社會文化的嬗變是佛寺建筑變革的重要動因。

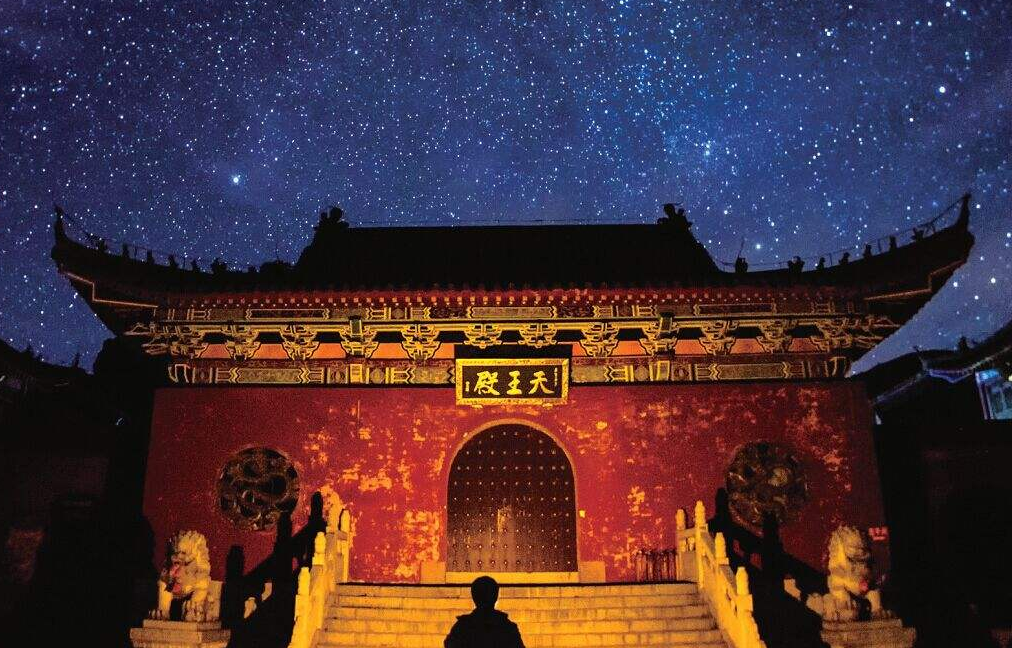

明代以后,漢地寺院在建筑風格上繼承唐宋遺韻,而在布局上更加講究中軸對稱原則,例如由宋元時“左鐘樓右經藏”的布局形式,此時逐漸變為鐘樓、鼓樓左右對稱出現。這種排列有序的院落群可引導信徒有秩序地觀賞全部寺院。清代多見寺院將藏經樓置于軸線上,或是說明對經典崇奉的新趨向。此時中國佛教寺院已有基本定式,佛寺格局也趨于一致,中軸線上建筑大多為山門殿、天王殿、大雄寶殿、法堂、藏經樓等,山門兩側為鐘鼓樓,左右配殿有伽藍殿、祖師殿、齋堂、禪堂等。中軸線的前端多出現放生池,或是一些進一步世俗化的表現。

縱觀中國佛教寺院建筑的歷史變革,其軌跡皆遵循中國歷代社會文化、佛教思想變遷之軸線,并不斷調整、演化以適應時代要求,這也應是當代發展的指導思想。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|