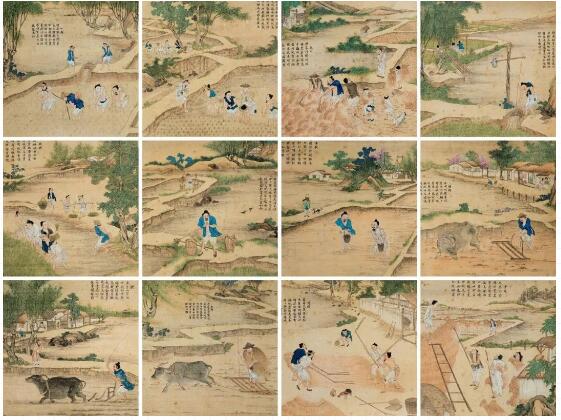

中國稻米文化歷史悠久,對近現代農耕影響深遠。從古及今,稻米作為主要糧食作物,與栗、麥一起,決定了中國農業生產的基本結果,支撐起中國社會文明的持續發展。中國古代勞動人民,用勤勞和智慧,在長期的勞動實踐中,總結經驗,發明了許多生產生活的工具,解決了勞動中人力不足的勞苦,大大提高了勞動效益。

看看古代勞動人民是用什么工具種植稻谷、食用稻谷的~

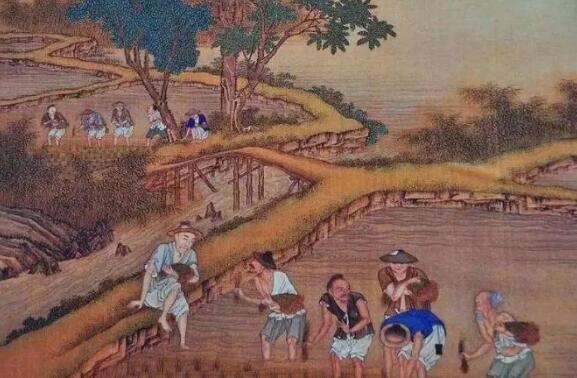

耕耘稻田的工具

古代沒有機器,種植水稻做田時,古代先人就發明了犁、耙、耖,正是這些工具,開墾出了我們今天見到的排排良田良地,讓這些田地養育了一代又一代的炎黃子孫,一代又代做中華兒女。

犁

犁是由犁彎、犁尾、犁腳、磨盤、磨盤樁、犁頭、鐴耳、犁劍、犁枷等部件組成。

犁是一種耕地的農具,是由在一根橫梁端部的厚重的刃構成。其通常系在一組牽引它的牲畜或機動車上,也有用人力來驅動的,用來破碎土塊并耕出槽溝從而為播種做好準備。

耙

耙是由耙廳、耙尾、耙齒等部件組成的。土犁好后,如果用人工粉碎、做平,那要消耗很長的時間,很大的體力,而且不一定能做得滿意。

聰明的先人就發明了這種器具,人站在耙上,牛拉時就將土壓碎了,壓平了。為減輕耗給牛的重力,古人將耙齒設計的下面朝后彎曲,這樣大大減少了土的阻力。

古人在把土破碎的同時,還通過把耙齒裝在前后二廳上的不同位置,可將土翻操的絕妙作用,對碎土、平土、松土作用突出。

耖

耖的形狀和耙相似,也是由廳、齒和尾組成的。不同的是,耖齒是直的,圓的,是全部裝在后廳上的。耖的前廳是沒有齒的。

耖的作用,是借助牛的拉力,通過耖齒將插入泥土之中的高處泥土拉運到低洼的地方,從而使田面平整,稻秧都能長在水中,不會出現淹的地方淹,曬的地方曬的現象,能有利于水稻生長,大大的節約用水。

水稻管理的工具

田做出來了,秧插下去了,接著的就是水稻的管理工作。在古代,國家沒有大型水利設施,能提水利保證的,僅僅是那些不大的水塘、水堰,農民種水稻是非常辛苦的。許多年份,稻田的水是從很遠很遠的地方,用幾十臺水車,一節一節運上來的。

水車

古代沒有水庫渠道,沒有抽水機,田里需要水的時候,如果塘里堰里的水位低于出水口,就必須用這木車的車。

這木車全身都是木,用來絞水的葉子是楊樹,楊樹板見潮后不裂不破不開。一節一節象鏈條一樣的東西叫龍骨,龍骨用桑木、油木、柏木等堅固樹木制成,龍骨必須經常帶水轉動,所以必須用堅固的木料才能耐久。車頭用桑木等堅固樹木做成,這樣堅固耐用。車管(也叫車斗、車箱、車槽、車筒)墻板用杉木做成,杉木較輕,便于搬運。

正是因為有了這些木水車,農民才得以解決灌溉難的問題,有時幾十部水車連灌,場面很壯觀,充分體現了前人斗天斗地的樂觀求生之道。

薅草扒

古時沒有除草劑,水稻田里的草完全要靠人工去除掉。當然,彎下腰一棵一棵的拔是不可能的,古人設計了一個小巧的工具——薅草扒。

說是扒,其實是類似于鋤的性質,只因它輕便似扒,所以把它叫扒。此扒寬約20公分,比水稻的行距稍小,用這扒套上一根竹桿,在水稻禾的前后左右-薅扒,草就全部斷根浮起來了。一般薅2~3次,草就沒有了。

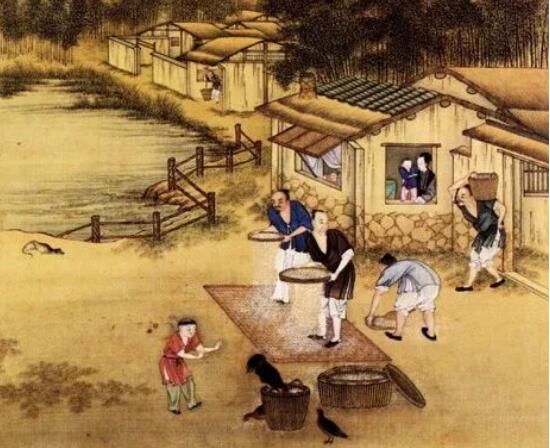

收曬水稻的工具

石磙

挑回家了,放在稻場上,把稻禾鋪好,用牛拉石磙把水稻壓下來。就象現在有人鋪東西在公路上,用車輪壓下來道理是一樣的。

這石磙有六個平面,300~500市斤。為了可以轉彎,一頭粗些,一頭細些,在石磙的兩頭各有一個圓洞,在石磙外面用一副磙框,磙框上有兩個叫卵子的東西,正好套在石磙的兩頭洞里,再架住石磙,用牛拉動石磙,谷就從禾上下來了。

洋叉

谷壓下來了。農民就用洋叉把谷和稻草分開。

兜子

脫離稻谷后,農民用兜子裝滿不干凈的稻谷,舉過頭頂,利用風吹把稻谷揚干凈,癟秕的,稻草之類輕些被風吹走,飽滿的稻谷沉沉的落在身邊。

扇車

這是一個用木料做成的吹揚稻谷質的工具。把有雜質的稻谷,倒入斗中,用手轉搖里面的扇葉,雜質飛跑了,飽滿的稻谷就從下方的口中落在下面的一稻籮里。

播攔

如果風小,揚不干凈,或飽癟相連的,就用播攔再次加工,癟谷和雜質就徹底去凈了。播攔是一個比曬筐小的圓形竹編用具。

曬筐

金黃的稻谷出來了,農民把它用曬筐曬干。以前沒有水泥地坪,只好用竹編的曬墊、曬筐曬稻谷。

加工大米的工具

子

稻谷曬干了,可以出米了。但古時沒有軋米機,看著那一粒粒的稻谷,怎么才能快速把谷殼去掉,把里面的大米弄出來呢?聰慧的古人,設計置成了專門剝去谷殼的設備——子。

子的外觀形狀跟上圖推拉轉動的石磨差不多,不過石磨是石頭鑿成的,而子是用竹編含土制成的。雖說很簡陋,但還要這方面的專業人才能做成功。古時只有這東西,才能較快的剝出米來。現在再難看見其真容了。

鐵鍋

大米出來了,古人用鐵制鍋燒灶煮飯了。鐵鍋煮的飯很香,非常好吃,特別鐵鍋的鍋巴粥,更是迷住了千千萬萬的食客。

古代人吃米飯就是用到這些工具讓稻谷從種植到餐桌的你了解了嗎?~

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|