亭子是一種獨特的中國古代建筑類型,在中國的歷史十分悠久,在園林中建造地頗多,用于乘涼、休憩、賞景,起到畫龍點睛的作用。著名的造園家計成在《園冶》中對于亭子有極為精辟的論述:“……亭胡拘水際,通泉竹里,按景山顛,或翠筠茂密之阿,蒼松蟠郁之麓”。可見在山頂、水涯、湖心、松蔭、竹叢、花間都是布置園林建筑的合適地點,在這些地方筑亭,一般都能構成園林空間中美好的景觀藝術效果。

但古代最早的亭并不是供觀賞用的建筑。如周代的亭,是設在邊防要塞的小堡壘,設有亭吏。到了秦漢,亭的建筑擴大到各地,成為地方維護治安的基層組織所使用。魏晉南北朝時,代替亭制而起的是驛。之后,亭和驛逐漸廢棄。

但民間卻有在交通要道筑亭為旅途歇息之用的習俗,因而沿用下來。也有的作為迎賓送客的禮儀場所,一般是十里或五里設置一個,十里為長亭,五里為短亭。同時,亭作為點景建筑,開始出現在園林之中。

到了隋唐時期,園苑之中筑亭已很普遍,如楊廣在洛陽興建的西苑中就有風亭月觀等景觀建筑。唐代宮苑中亭的建筑大量出現,如長安城的東內大明宮中有太液池,中有蓬萊山,池內有太液亭。又興廣宮城有多組院落,內還有龍池,龍池東一組建筑中,中心建筑便是沉香亭。

▲陜西西安興慶宮公園沉香亭

宋代有記載的亭子就更多了,建筑也極精巧。在宋《營造法式》中就詳細地描述了多種亭的形狀和建造技術,此后,亭的建筑便愈來愈多,形式也多種多樣。

醉翁亭位于安徽省滁州市西南瑯琊山麓,始建于北宋慶歷七年(1047年),相傳歐陽修被貶為滁州太守,感懷時世,寄情山水。山中僧人智仙為他建亭飲酒賦詩,歐陽修自號“醉翁”,并以此名亭,寫下傳世之作《醉翁亭記》,醉翁亭也被譽為“天下第一亭”。

▲醉翁亭

在中國古典園林中,幾乎都離不開亭。在園林中或高處筑亭,既是仰觀的重要景點,又可供游人統覽全景,在疊山腳前邊筑亭,以襯托山勢的高聳,臨水處筑亭,則取得倒影成趣,林木深處筑亭,半隱半露,即含蓄而又平添情趣。明代著名的造園家計成在《園冶》中有極為精辟的論述:“……亭胡拘水際,通泉竹里,按景山顛,或翠筠茂密之阿,蒼松蟠郁之麓”。

滄浪亭位于江蘇省蘇州市城南,蘇州最古老的一所園林之中,園林中以山石為主景,迎面一座土山,滄浪石亭便坐落其上,山下鑿有水池,亭四周環列有數百年樹齡的高大喬木五、六株,在亭中可俯瞰園林景色。

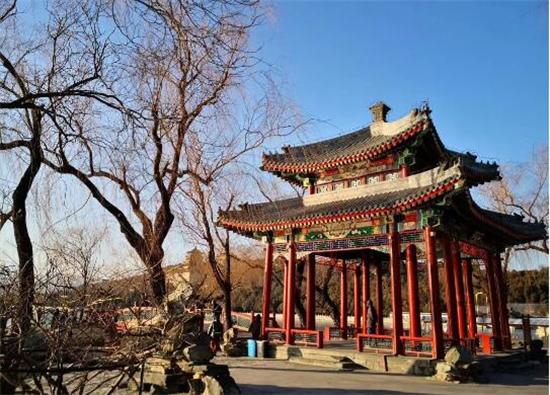

知春亭位于頤和園昆明湖東岸邊,亭畔遍植垂柳,春來景色殊勝,是飽覽萬壽山昆明湖全景的極佳觀景點。每年春天昆明湖解凍總由此處開始,故取名知春亭。據傳“知春”二字源于宋詩句“春江水暖鴨先知”之詩意,將“鴨先知”改成了“亭先知”。

▲知春亭

也有在橋上筑亭的,如揚州瘦西湖的五亭橋、北京頤和園中西堤上的橋亭等,亭橋結合構成園林空間中的美好景觀藝術效果,又有水中倒影,使得園景更富詩情畫意,如揚州的五亭橋還成為揚州的標志。

集賢亭位于杭州西湖一公園“晚節流香”石碑對面,在歷史頗有名氣,該景點為清代西湖十八景之一。賢亭是杭州西湖最美的亭子,也是西湖上唯一一座建在湖面的亭子,可謂一身集齊西湖之美。

在賞月勝地“三潭印月”,亭子成為構成這一景區的重要建筑。從“小瀛洲”登岸,迎面來的主要景觀建筑便是先賢祠和一座小巧玲瓏的三角亭,以及與三角亭遙相呼應的四角“百壽亭”,亭與橋既構成了三潭印月水面空間分割,又增加了空間景觀層次,成為不可缺少的景觀建筑,人于亭內居高臨下,可以縱情地遠望四面的湖光山色,近覽水面蓮荷。

在杭州孤山北麓賞梅勝地的放鶴亭,是為紀念北宋“梅妻鶴子”的林和靖而建。林和靖是杭州隱逸文化的代表人物,曾在孤山北麓結廬隱居,除吟詩作畫,還喜好種梅養鶴。康熙皇帝臨摹明代董其昌手跡,御書《舞鶴賦》并刻碑。后來,“梅林歸鶴”成了清西湖十八景之一。

在清新秀麗的濟南大名湖,向有“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”之美。湖中的小島上有一座歷史悠久的歷下亭,初建于北魏年間,重建于明嘉靖年間。唐天寶四年(公元745年),杜甫曾到此一游,題詩曰:“海右此亭古,濟南名士多。”

▲大明湖歷下亭

在離紹興不遠的蘭諸山一帶,秀峰環抱,青巒疊翠,在一片開闊的地形中,建有—座精致的小亭,離亭不遠,有一條彎彎曲曲的小溪,這就是著名書法家王羲之當年作《蘭亭集序》的地方——蘭亭。在蘭亭泓池水旁有一塊石碑,上書“鵝池”兩字,碑上建亭,稱鵝池碑亭。

由鵝池碑亭旁屈曲前進,到達“蘭亭”碑旁。此亭作盝頂方亭,式樣較為別致。經此亭折而右,就是蘭亭主體園林——曲水及流觴亭。當年王羲之等人修禊之處早已不可考,這是后世所作象征性的曲水流觴場所。

愛晚亭位于岳麓書院后青楓峽的小山上,始建于清乾隆五十七年(1792年),為清代岳麓書院山長羅典創建,原名紅葉亭,又名“愛楓亭”,后由湖廣總督畢沅,據“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”的詩句,更名為愛晚亭。亭形為重檐八柱,琉璃碧瓦,亭角飛翹,遠觀似凌空欲飛狀,整體流暢輕巧。內金柱圓木丹漆,外檐柱四根,由整條方形花崗石加工而成。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|