當江南地區發現北宋時代保存完好的木構建筑時,其震撼程度不亞于當年梁思成先生等人發現佛光寺的意義。寧波的保國寺,是長江以南最古老、保存最完整的木結構佛教建筑,被譽為“中國南方第一古建”。

歷史溯源

保國寺位于寧波城區西北靈山山腰間。據史料記載,東漢世祖時期,驃騎將軍張意及其子中書郎張齊芳隱居于此,后其宅舍被建成寺院,名為靈山寺。唐會昌五年,寺宇被毀;廣明元年(880年),重建并賜名“保國寺”。現存的大雄寶殿(也稱無梁殿),建于北宋大中祥符六年(1013年),至今已有近千年的歷史,比北宋官方頒布的《營造法式》還早90年。

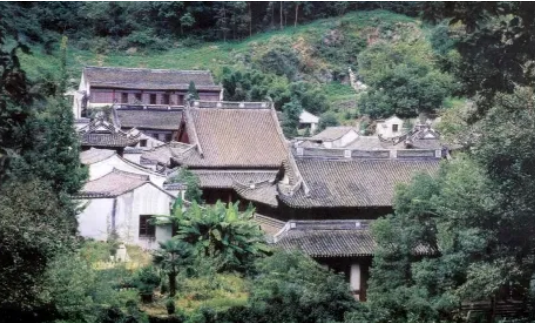

▲寧波保國寺(圖源寧波博物館,僅用于學習交流)

建筑特點

千年之謎:梁上無塵,蟲鳥不入

寧波保國寺是一座有著千年歷史的古廟,寺中的大雄寶殿已成為江南地區保存最為完整的宋代木構建筑。千年來,大殿始終保持著不腐不蛀不落灰的奇特狀態,在多雨潮濕,臺風頻繁的江南屹立不倒。

究竟是什么原因使得這座千年古寺擁有這樣神奇的特性呢?

據調查研究,原因如下:

①木材

關于保國寺用的木材,坊間有很多種傳言,有說是黃杉木,有人說是黃檜(guì)木,但大多數人偏向黃檜木這種說法(由于數百年來毫無節制的采伐,黃檜木在中國大陸已經絕種)。這種木頭可以生長兩千多年,木質堅硬質地細膩,且含有一種刺激性的香味,這種味道讓鳥雀蟲蚊都不敢靠近。

②“無梁殿”巧工

乍一眼看去,整個大殿是沒有梁的。其實,大殿在前槽天花板上,巧妙地安排了三個與整體結構有機銜接的鏤空藻井。天花板和藻井遮住了大殿的梁架,從外表看起來像是沒有大梁,也讓鳥類沒有了筑巢的空間。

更神奇的是,保國寺大殿沒有使用一枚釘子,而采用了中國傳統木構體系建筑中獨有的斗拱榫卯技術。斗拱之間都有榫卯做法聯接,具有一定的緩沖作用,不易發生斷裂。

▲大殿鏤空藻井(圖源中國寧波網,僅用于學習交流)

③奇特的建筑結構

大殿的上層還有許多采光口和通風口,形成了一個別致的“風道”,外面的空氣進入“風道”形成回旋氣流,回旋氣流不停地在保國寺的大殿里旋轉,而且還可能產生了類似超聲波的聲波,使飛鳥不敢接近,房梁上不容易落下灰塵。

主要建筑

大雄寶殿

大雄寶殿,它重建于北宋大中祥符六年(1013年)是長江以南最古老、保存最完整的木結構建筑之一。

建筑特點鮮明:廳堂式構架體系,平面布局呈正長方形,進深大于面闊;斗栱結構復雜,用材斷面高寬比為3:2,達到最高出材率和最強受力效果;以小拼大的四段合瓜棱柱為中國最早的實例,柱身有明顯的側腳,既省材又牢固美觀,為現存古代木構建筑中所少見;闌額兩肩有卷殺,額下采用了蟬肚綽幕構件,額枋上有七朱八白彩繪。這些獨特的設計使得大殿結構極為科學,除了通過保持空氣流通而讓殿內不結蛛網,不積灰塵,長年保持清潔之外,還使整個大殿沒使用一枚鐵釘,僅靠斗拱之間的巧妙銜接和精確的榫卯技術,就將各個構件牢固地結合在一起,承托起整個殿堂屋頂50余噸的重量。

▲大殿內景(圖源浙江省人民政府,僅用于學習交流)

觀音殿

觀音殿原名法堂,始建于南宋紹興時期,清多次重修,乾隆五十二年重建了法堂,奠定了今日所見的樣子。民國九年也曾經進行過翻建,并易名觀音殿,供奉觀音。曾列歷代觀音造像。

法堂面寬七間,進深六間。采用單檐歇山頂,帶前廊和附加后檐,從正面和背面看皆有兩重屋檐。當中三開間室內僅有一層空間,兩端的梢間、盡間內部為兩層,樓下辟出一間1.3米寬的一條窄廊,多立了一排柱子,這個建筑的柱網布局極不規則。當中心間兩縫前后布置了7根柱子,次間兩縫除與當心間對位的柱子之外,在柱間又增加了4根,前后布置了11根柱子,梢間兩縫樓下廊子前后有4根柱子,到了梢間與盡間之間的一縫則只有3根柱子了,前廊處利用兩廂樓房柱子,且與當心間、次間不對位,而與兩廂樓房柱網連通,山墻處的柱子也如此。梁架具有穿斗式構架的特點,柱間距很近,梁的斷面瘦高,穿入柱身。從其不規則的柱網和梁架形式,可以看出經過多次修繕、不斷擴建的痕跡。前檐及梁墊處使用了斗栱。法堂斗栱采用江南清末民初江浙一帶建筑中常見者,為出七參鳳頭昂式斗栱。

天王殿

天王殿為宣統三年(1911年)建,面寬五間進深四間,通面寬17.77米,通進深10.62米。為重檐歇山式建筑。各間開間寬度不等,逐間遞減。當心間寬度與次間之比接近3:2,仍留有宋代建筑布局的遺痕。進深方向當心間采用七檁前后廊類型的抬梁式構架,用四柱。徹上露明造,前后金柱間作七架梁。前后廊部作雙步梁。次間及梢間添加一中柱,將七架梁換成兩段三步梁。上檐椽架長度各架不等,但大都在1.2米左右。五架梁及下檐與上檐頂部蜀柱間的雙步梁、下檐穿插方皆用月梁,上下各層梁間施帶有雕刻成花籃形大斗式駝墩,富有裝飾性。七架梁與隨梁方之間施隔架科,隔架科的木雕尤為考究。另外在下檐柱外部還有向前挑出的牛腿,上承挑檐檁,以托屋檐,牛腿本身也作了浮雕人物故事加透雕花卉,這種做法常見于清代江南建筑。

此殿前下檐和上檐四周皆施斗栱,明間作平身科四攢,次間和梢間皆三攢,平身科皆為一斗四升重栱造,柱頭科自大斗中挑出帶有雕刻的異形構件,直至挑檐檁下,與牛腿上的花籃形斗栱相交后繼續挑出,至檐椽頭。

唐代經幢

兩座唐代經幢保存完好,置于天王殿前,東側者建于開成四年,由幢座、幢身、幢頂組成,八邊形平面,幢座采用須彌座式,束腰部分每面做一壸門,內雕一佛像,座頂刻仰蓮及臥龍,幢身刻陀羅尼經,幢頂于飛檐上覆一帶云紋的頂蓋,其上應有寶頂,已缺失。這座經幢,比例勻稱,造型古樸。此幢原藏寧波慈城普濟寺。西側的另一座經幢也為唐幢,建于大中八年(854年),也為八邊形幢,但比例造型不如前者。此幢原屬鄞縣永壽庵。據《鄞縣志》載,“此幢本刻尊勝經”現字已漫漶不清。

▲保國寺(圖源中國寧波網,僅用于學習交流)

匠心遺珍,影響深遠

當宋元時期寧波成為海上絲綢之路重要樞紐時,寧波地區的宋代佛寺建筑也對日本及韓國的佛教建筑技術與藝術的發展,產生了重要影響。

保國寺大殿作為現存唯一的該時期實物遺存,對比同時期的日本木構建筑遺產,特別是禪宗樣建筑式樣,在建筑式樣、梁架結構、細部裝飾等方面存在較大的相似性。對比保國寺大殿同時期的韓國木構建筑遺產,尤其是柱心包建筑式樣,其斗拱布置方式也有諸多共同點,帶有明顯的中國宋代區域建筑特色。保國寺古建筑博物館負責人徐學敏說:“明州本地的工匠甚至直接參與建造日本寺院,日本奈良東大寺就是其中一例。”

保國寺的寺院建筑布局,完整地保留了“山門—佛殿—法堂—方丈”這一傳統格局,對日本佛教建筑影響深遠。因此,保國寺大殿堪稱浙東地區木構建筑文化影響日韓的實物例證,是11世紀東亞建筑文化交流圈建筑營造技藝的杰出典范。

▲保國寺遠景(圖源寧波市人民政府,僅用于學習交流)

保國寺大殿從建構到裝飾、從整體到局部甚至細節,都無聲地向我們傳遞著它所屬的時代印記,同時也見證了寧波先民的智慧。通過這些模型,我們可以近距離全面地欣賞古建筑以及解決保護、研究等問題。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|