農業的發展對人類社會產生了深刻影響,除了產生食物供給增長、人口規模擴大、定居生活形成等直接結果外,農業的發明更是改變了人類社會的資源結構和配置方式,促進了人類社會經濟結構、社會結構、思維模式的全面發展演化,是人類進入文明社會的基石。

我國農業最初起源于新石器時代的早期,距今約7000多年前。刀耕火種、石器鋤耕是原始農業生產工具和生產技術的主要特點。原始農業的標志是農作物、家畜飼養、磨制工具及聚落的出現。那個時候,石頭在很大程度上影響了整個人類生活,隨著石斧和石犁的應用,越來越多的農業工具被人們發明,能夠更好的收集果實、捕捉野獸,為古人的生活提供了便利。

農具,指農業生產使用的工具,多指非機械化的,也稱農用工具、農業生產工具。農具是農民在從事農業生產過程中用來改變勞動對象的器具。中國農業歷史悠久,地域廣闊,民族眾多,農具豐富多彩。

農具,按農事可分為耕整地、施肥、播種、中耕除草、排灌、收獲、運輸、曬場、加工、儲藏等工具,統稱為農耕工具。

就各個地域而言、不同的環境而言、相應不同的農業生產而言,使用的農具又有各自的適用范圍與局限性。歷朝歷代農具都不斷得到創新、改造,為人類文明進步做出了貢獻。

新石器時代的農耕

人們主要使用石質工具——石斧、石耜、石鏟、石犁等耕地與整地的簡單器械種植作物,并用石鋤進行中耕除草和松土作業,繼而使用石刀、石鐮刈割收獲田間的農作物。

裴李崗文化磨盤、石磨棒

1959年曾在洛陽偃師澗溝發現石磨盤一套,1965年,在新鄭縣裴李崗發現了石磨盤、石磨棒。石磨盤的形狀像一塊長石板,而兩頭呈圓弧形,像鞋底狀。是七千多年前的谷物加工工具。黃砂巖質,琢制。磨盤為履底形,正面坦平,底部鑿有四矮柱足。磨棒近圓柱體,中間略細,兩端略粗,蓋碾磨日久所致。

除了石器以外,其他材質的農具也占很大比重,特別是木、骨、蚌質農具,不僅數量大,而且種類多,對原始農業的作用是不可輕視的。

進入青銅時代,商周青銅農具的發展分為兩個大的階段。

第一階段為商代中期至春秋中期,此階段青銅農具使用較少,石骨木蚌等質的農具在生產中仍占主導地位。

第二階段為春秋晚期至戰國中期,為青銅農具普遍使用的時期,青銅農具在生產中占主導地位。此后,由于鐵農具的興起,青銅農具衰落,鐵農具基本取代了青銅及其它質地的農具。

考古發現的商周青銅農具大多出于南方,原因在于青銅原料的來源間題。南方盛產銅錫,而北方的青銅原料則主要依靠從南方獲得。除原料來源的原因,則主要是由各國政治、經濟發展的不平衡所致,尤其明顯地表現在春秋以后。

在時代上,青銅農具的發展也是極不平衡的,呈一種跳躍式地前進的狀態,相對說來,商代晚期比商代中期在青銅鏟這種工具上發展較迅速。西周至春秋中期比起商代晚期發展不大。在春秋晚期至戰國初年內,青銅農具得到了迅猛發展。戰國早中期在春秋晚期的基礎上發展較穩定。戰國中期以后青銅農具衰落,鐵農具代之而起。

鐵制工具早在春秋時期就已經產生,但是戰國以前鐵制工具的出土種類很少,出土的范圍也很有限。到了戰國中期,情況發生了巨大的變化。從出土鐵制工具的種類來說,農具有鏟、錛、雷、镢、鋤、耙、型鐮等等,手工工具則有削、鑿、斧、錘等,兵器有劍、戟、矛、鏃等等,此外,還有諸如鐵鼎、鐵帶鉤等日常生活用品。總之,種類異常豐富,可以說已經運用到社會生活的各個方面。

隨著戰國中晚期之際冶鐵業的發展,鐵農具便逐少代替了青銅農具,青銅農具的生產也隨之衰落。

鐵農具產生于春秋戰國普及推廣在秦、漢成熟發展于隋、唐、宋、元。鐵農具的每次改進都與歷史上冶鐵技術的提高密不可分。

明清時期,我國傳統農業生產工具基本上是繼承了宋元時期的成就。雖然有一些零星的發明,但總的來說,在農具種類上沒有什么重大突破。

下面我們來看看不同時代具有代表性的農具

新石器時代穿孔石斧

石斧

石斧是遠古時代用于砍伐等多種用途的石質工具。斧體較厚重,一般呈梯形或近似長方形,兩面刃,磨制而成。多斜刃或斜弧刃,亦有正弧刃或平刃。是一種用于砍伐等多種用途的石質工具。

石耜是原始社會人們使用的石制鍬形農具。他們使用穿孔石鏟或橫長形的穿孔石鋤挖土翻地,良渚文化的居民還發明了三角形石耜,種著更多的田地。在古代農業社會,石耜是耕種土地不可或缺的工具,它的出現極大地提高了農業生產效率。

石耜,是一種石制鍬形農具,由舊石器時代的片狀刮削器或砍砸器演變而來,其最初形狀是不固定的,以后逐漸采用近似圓形的石片,或略帶小柄的圓形石片等,石片的一側有刃口。石耜主要出土于中國北方地區的考古遺址,南方出土骨耜較多。

石犁,石器工具。多呈三角形,中間穿有圓孔,背面平直,正面輕微隆起,刃在兩側腰部。安裝于木質犁床上用于耕地翻土。常見于新石器時代晚期的遺址中。

新石器石犁,器體扁平而薄,呈三角形,石質堅硬。

石犁是先民們用來翻地的工具。早在崧澤文化時期,江南地區就開始出現石犁,不過當時它們的個頭還比較小。到了良渚文化時期,已經有了成套的專業農具,包括石犁、石刀、石鐮等。這些石制的農具不僅種類繁多,而且打磨精致,是中國新石器時代的佼佼者。

耬(lóu)也叫“耬車、“耬犁”、“耙耬”。古代的播種用的農具,由牲畜牽引,后面有人扶著,可以同時完成開溝和下種兩項工作,它是一種畜力條播機。西漢趙過作耬,已有兩千多年歷史。由耬架、耬斗、耬腿、耬鏟等構成。有一腿耬至七腿耬多種,以兩腿耬播種較均勻。可播大麥、小麥、大豆、高粱等。

雖然條播機從未傳到歐洲,但中東的蘇米爾人在3500年前有過原始的單管種子條播機,不過效率很低。是我國在公元前2世紀發明的多管種子條播機耬車(后來印度也予以采用),才在歷史上第一次有效地播種。這種條播機只需要用一頭牛、一匹馬或一匹騾子來拉,并按可控制的速度將種子播成一條直線。

中國是世界上機械發展最早的國家之一。中國古代在機械方面有許多發明創造,在動力的利用和機械結構的設計上都有自己的特色。中國勞動人民很早以前已經懂得用牛、馬來拉車了,到2500多年以前,牲畜力己被利用到農業生產方面,當時人們除了利用牲畜馱拉運輸外,并利用牲畜來幫助耕田和播種。

在戰國時期就有了播種機械。我國古代的耬車,就是現代播種機的始祖,因播種幅寬不一,行數不同,漢武帝的時候,趙過在一腳耬和二腳耬的基礎上,創造發明了能同時播種三行的三腳耬。一人在前面牽牛拉著耬車,一人在后面手扶耬車播種,一天就能播種一頃地,大大提高了播種效率。漢武帝曾經下令在全國范圍里推廣這種先進的播種機,還改進了其他耕耘工具,加以提倡代田法,對當時農業生產發展起了推動作用。

水車,灌溉工具,是古代中國勞動人民,充分利用水力發展出來的一種運轉機械。水車作為中國農耕文化的重要組成部分,它體現了中華民族的創造力,見證了中國農業文明,為水利研究史提供了見證。水車的發明奠定了人民安居樂業、社會和諧穩定的基礎。

水車,出現在中國正式文字記載中的,大約在東漢時。東漢末年靈帝時,命畢嵐造“翻車”,已有輪軸槽板等基本裝置。又有一說三國時魏人馬均也有“翻車”的制造(見《三國志.魏志》卷二九杜傳裴松之注)。不論“翻車“究竟首創于何人之手,總之,從東漢到三國”翻車“正式的產生,可以視為中國水車成立的第一階段。

龍骨車,即翻車,漢代中國勞動人民創造的一種機械提水工具,一種木制的水車,帶水的木板用木榫連接或環帶以戽水,多用人力或畜力轉動。最早見于《后漢書·張讓傳》的記載:漢獻帝時,畢嵐“作翻車,渴烏,施于橋西,用灑南北郊路”。多認為是三國馬鈞改良。

龍骨車是舊時中國民間灌溉農田用的龍骨水車。為世界上出現最早、流傳最久遠的農用水車。是一種刮板式連續提水機械,是中國古代勞動人民發明的最著名的農業灌溉機械之一。曹魏時,經過改制的翻車用于灌溉。《后漢書》記有畢嵐作翻車,三國馬鈞加以完善。翻車可用手搖、腳踏、牛轉、水轉或風轉驅動。龍骨葉板用作鏈條,臥于矩形長槽中,車身斜置河邊或池塘邊。下鏈輪和車身一部分沒入水中。驅動鏈輪,葉板就沿槽刮水上升,到長槽上端將水送出。如此連續循環,把水輸送到需要之處,可連續取水,功效大大提高,操作搬運方便,還可及時轉移取水點,即可灌溉,亦可排澇。中國古代鏈傳動的最早應用就是在翻車上,是農業灌溉機械的一項重大改進。

隋唐時期,社會保持較長時期安定,人口迅速增長,統治集團采取了鼓勵生產的政策,因而農業、手工業、商業都得到蓬勃發展,出現了高度繁榮局面。五代十國時期,中源經濟遭到破壞,但長江流域經濟迅猛發展,江南漸成富庶的魚米之鄉,中國經濟重心南移的歷史趨勢成為定局。這一時期,農技與農具有很大進步,發明了曲轅犁與筒車等新型耕作、灌溉工具。墾田面積擴大,興修水利較多,精耕細作趨勢。糧食與經濟作物產量大幅度增長,茶的種植逐漸廣泛。

筒車大約發明于隋朝,是利用水流沖擊水輪轉動的農業灌溉機械。筒車一般要安裝在有流水的河邊上,且挖有地槽,被引入地槽的急流推動水輪不停轉動,從而將地槽里的水通過水輪上的木筒或竹筒提升到高處,最終流進農田進行灌溉。筒車是靠激流沖擊來實現自動運轉的,所以筒車的使用受到一定地形限制。

水排是我國古代一種冶鐵用的水力鼓風裝置,在公元31年由杜詩創制,其原動力為水力,通過曲柄連桿機構將回轉運動轉變為連桿的往復運動。人類早期的鼓風器大都是皮囊,我國古代又叫“橐”。一座爐子用好幾個橐,放在一起,排成一排,就叫“排囊”或“排橐”。用水力推動這種排橐,就叫“水排”。

水排是中國古代漢族勞動人民的一項偉大的發明,是機械工程史上的一大發明,約早于歐洲一千多年。建武七年(公元三十一年),杜詩創造了利用水力鼓風鑄鐵的機械水排,引這種鋼材的制作方法。最初的鼓風設備叫人排,用人力鼓動。繼而用畜力鼓動,因多用馬,所以也叫馬排。直到杜詩時改用水力鼓動,稱水排。杜詩創制的水排,具體的結構當時缺乏記載,一直到元朝王禎在他著的《王禎農書》中,才對水排作了詳細的介紹。

曲轅犁,是唐代中國勞動人民發明的耕犁。其轅曲,區別于直轅犁。江南地區勞動人民在長期生產實踐中,改進前人的發明,創造出了曲轅犁。因其首先在蘇州等地推廣應用,又稱為江東犁。

唐以前笨重的長直轅犁,回轉困難,耕地費力。曲轅犁和以前的耕犁相比,有幾處重大改進。首先是將直轅、長轅改為曲轅、短轅,并在轅頭安裝可以自由轉動的犁盤,這樣不僅使犁架變小變輕,而且便于調頭和轉彎,操作靈活,節省人力和畜力。

生產工具是生產力的一個重要因素,一定類型的生產工具標志著一定發展水平的生產力。農具的改進以及廣泛采用,對唐朝農業生產的發展起了重要作用。

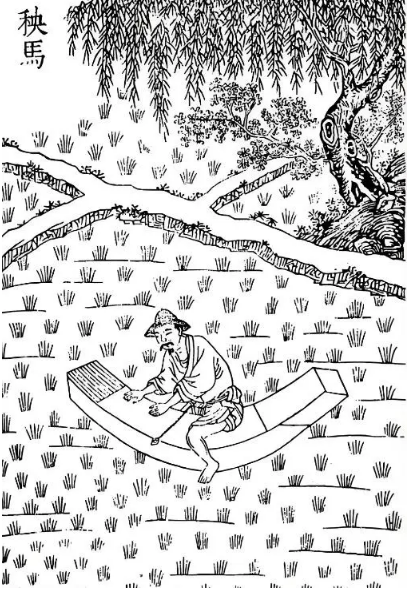

秧馬?是一種古代農業工具,是種植水稻時,主要用于插秧和拔秧,旨在提高勞動效率和減輕勞動強度。流行于長江中下游水稻產區。秧馬的外形類似小船,頭尾翹起,背部平坦,通常由棗木或榆木制成腹部,楸木或桐木制成背部,以便于操作和移動?。

在使用秧馬進行插秧時,操作者坐在船背上,用右手將船頭上的秧苗插入田中,然后用雙腳使秧馬向后逐漸挪動;拔秧時則用雙手將秧苗拔起,捆縛成匝,置于船后倉中?。這種工具不僅提高了工作效率,還減輕了農民的體力負擔?。

秧馬在宋代得到了廣泛使用,特別是在湖南、湖北、江西、江蘇、浙江、福建、廣東等地都有應用。

在古代主要用于耕作和挖掘,幫助農民進行土地的翻耕和種植。北宋末年全國已有1億人,但耕地的增長有限,因而在一些地狹人多的地區,精耕細作的生產技術日益受到重視。南宋初年成書的《農書》強調“廣種不如狹收”,體現當時人們已經注意到適時播種、合理施肥、加強田間管理的重要性。是精耕細作在生產工具上的表現。是鐵镢頭、鐵彎鋤這類中耕農具的普遍應用。

扇車即風扇車,公元前2世紀(漢代),中國人就發明了旋轉式揚谷扇車。由人力驅動的用于清除谷物中的穎殼、灰糠及癟粒等的一種農具。扇車是現代農業機械普及以前在農村“機械化”程度最高的農具。扇車實質上是一架手動鼓風機,它的作用是將碾壓過的谷類作物的籽粒和雜余分開,使糧食變得純凈。是一種能產生風(或氣流)的機械,也叫“飏(揚)扇”、“揚谷器”、扇車或揚車。

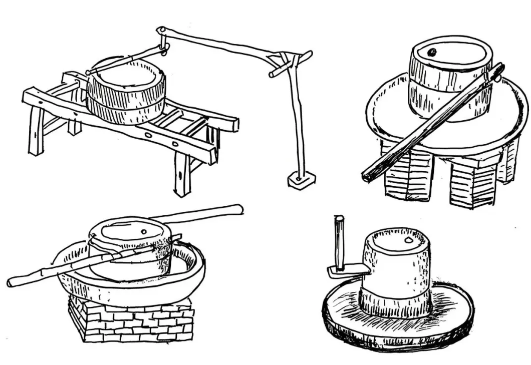

石磨是用于把米、麥、豆等糧食加工成粉、漿的一種機械。開始用人力或畜力,到了晉代,中國勞動人民發明了用水作動力的水磨。通常由兩個圓石做成。磨是平面的兩層,兩層的接合處都有紋理,糧食從上方的孔進入兩層中間,沿著紋理向外運移,在滾動過兩層面時被磨碎,形成粉末。

磨,最初叫硙(wei),漢代才叫做磨。

我國石磨的發展分早、中、晚三個時期:

從戰國到西漢為早期,這一時期的磨齒以洼坑為主流,坑的形狀有長方形、圓形、三角形、棗核形等,且形狀多樣極不規則;東漢到三國為中期,這時期是磨齒多樣化發展時期,磨齒的形狀為輻射型分區斜線型,有四區、六區、八區型;晚期是從西晉至隋唐(至今),這一時期是石磨發展成熟階段,磨齒主流為八區斜線型,也有十區斜線型。

石碾【niǎn】,是一種用石頭和木材等制作的使谷物等破碎或去皮用的工具,由碾盤(碾臺)、碾砣(碾磙子、碾碌碡)、碾框、碾管芯、碾棍孔、碾棍等組成。

石碾分上下兩部分,上面的叫碾砣,下面的叫碾盤。碾盤和碾砣的接觸面上,鏨(zàn)有排列整齊的中間深兩邊淺的碾齒,而碾砣上鏨(zàn)有排列整齊的一邊深一邊淺的碾齒,用以磨碎糧食。碾砣被固定在碾框上(碾齒深的那頭在中間),而碾框是用硬木(一般是棗木)做成的架子,呈四邊形。碾砣兩頭的中央有兩個向里凹的小圓坑,里面固定著一個小鐵碗兒,叫碾臍;在碾框的對應位置固定著兩個圓形鐵棒,與碾臍相對,凹凸相合,能自由轉動。

碾框的一端,中間有一孔,套在碾管芯上,而碾管芯是固定在碾盤正中央的一根金屬圓柱。碾框上一般還鑿有兩個碾棍孔。這一切組合就緒,再安上碾棍,這盤石碾就可以使用了。碾棍是兩根一米左右的木棍,分別插在兩個碾棍孔里,呈對角線分布。當逆時針推動碾棍,碾砣轉動起來,石碾就開始工作了。

耙,由木把、鈀頭組成,鈀頭裝有鐵齒,農村中的鐵匠、木匠都能制作,多用于平地碎土、耙土、耙堆肥、耙草、平整菜園等。翻地時,農民手握木把的一端,把耙舉過頭先往后,再往前甩,鐵齒由于甩勁插入泥土,然后向后拉耙,把土翻松。

雖然隨著現代化工具的發明運用,許多傳統農具都已經逐步退出歷史舞臺,但鐵耙作為農家必備農具之一,現在仍有所使用。耙在中國已有1500年以上的歷史。北魏賈思勰著《齊民要術》稱之為“鐵齒楱”,而將使用此農具的作業稱作耙。元《王禎農書》記載有方耙、人字耙、耢(用柳條編織的無齒耙)和耖(水田用的耖田耙)。

還有很多很多農具,這里不一一列舉了。

中國歷史上不同時期各種農具多種多樣,都有其傳承,也有不斷改進的地方,總體來講明、清以后中國農具樣式總體變化不大,一直延續到現在。但因為科技的進步,現代化的農業工具出現,很多傳統農具早已經在現代農業中淘汰,有的也很少出現和運用。傳統農具成了一種文化標簽、文化遺產或者一種回憶。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|