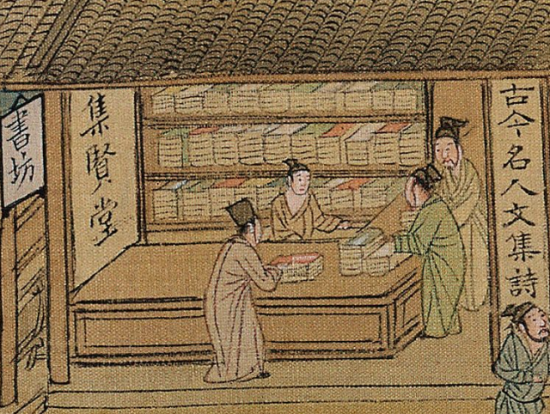

據記載,書籍流通在西漢時便已出現,洛陽“槐市”便是當時著名的書市。“槐市”是因在“槐樹”下交易而得名,主要是為了便利太學的學生而設置的。每月初一(朔)、十五(望),太學生們便將各自本郡的土特產及書籍、笙磬樂器之類,作為商品“相與賣買”。

如果說“槐市”還不算是真正意義上的書市的話,西漢末年揚雄《法言·吾子篇》中提到的“書肆”,則是我國有圖書買賣市場的最早記載。江榮寶《法言義疏·四》曰:“肆,極陳也,假為市,稱市陳列百物以待賈,故即謂之肆。

賣書之市,雜然并陳,更無去取,博覽而不知折中于圣人,則群書淆列,無異商賈之為也。”很顯然,書肆就是書市,即書籍買賣的集市。《后漢書·王充傳》也記載王充“家貧無書,常游洛陽書肆,閱所賣書,一見輒解誦記,遂博眾流百家之言。”

有了書市,書籍廣告也隨之而興起。西晉·左思作《三都賦》,張載、皇甫謐等時下名流為之作序,一時間,出現“洛陽紙貴”的局面。名人為作者寫序,便是書籍廣告的一種形式。在中醫古籍中,最早有名人為之作序者,可能是王勃的《黃帝八十一難經序》。自此以后,請名人為自己的書籍寫序,逐漸成為一種時尚,并相沿至今。

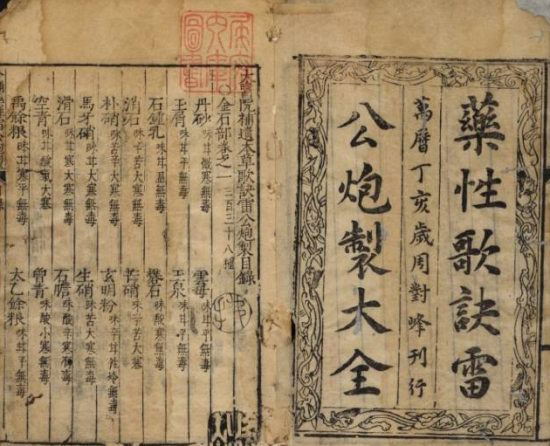

在雕版印刷術出現之前,書籍的傳播和留存主要是靠人工抄寫。抄書者往往在抄寫完畢之后,在書末記下抄寫時間、抄寫地點、抄寫人及抄寫情況等內容。受此啟發與影響,雕版印刷的書籍便出現了牌記。葉德輝《書林清話·卷六·宋刻書之牌記》云:“宋人刻書,于書之首尾或序后、目錄后,往往刻一墨圖記及牌記。其牌記亦謂之墨圍,以其外墨闌環之也;又謂之碑牌,以其形式如碑也。元明以后,書坊刻書多效之。”

牌記又稱墨圍、墨記、碑牌、書牌子、木牌、木記等,有條形、方形、碑形、鐘形、鼎形、亞字形、香爐形、橢圓形等式樣,一般在書前、書尾或序后、目錄后,或內文卷后,主要記錄刻坊字號、刻印時間地點或刻工姓名、所據底本及內容簡介等有關情況。最初是為了便于讀者識別,爭取商業信譽與利益,后來逐漸發展成版本記錄,可以說是現代書籍版權頁的雛形,但就其實質而言,又具有圖書廣告的性質,甚至可以說是古代中醫書籍廣告的主要形式。

牌記之中,數量最多的是直接注明刻書時間、刻書地點、刻書堂號,意在讓讀者能直接到某地某書坊就能購買到此書。根據刻書單位,牌記可以分成官刻、私刻和坊刻三類。乾隆年間出版的《小兒藥證直訣》,目錄下有“武英殿聚珍版”的字樣,此為官刻廣告;明成化十七年(1481)書林劉氏溥濟藥室刻本《新編醫方大成》,序后刻“成化辛丑書林劉氏溥濟藥室重刊”,此牌記便是私刻廣告;元刊本《劉河間傷寒直格》三卷《后集》一卷《續集》一卷《別集》一卷,“目錄”前有牌記五行云:“傷寒方論,自漢長沙張仲景之后,惟前金河間劉守真深究厥旨,著為《傷寒直格》一書,誠有意于世。今求到江北善本,乃臨川葛仲穆編校,敬刻梓行,嘉與天下衛生君子共之。歲次癸丑仲冬妃仙陳氏書堂刊。”此牌記便是坊刻廣告。根據其內容及性質,書籍廣告可以分成咨文式、提要式、征稿式、導購式、題跋式等幾種形式。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|