自從華夏民族五千年前發現茶的解毒作用,并從此開始利用茶樹資源以來,茶的藥用和食用一直是交織在一起的。雖然從現有最早關于茶利用的歷史記載看,茶的最早利用為藥用,但從另外一些歷史記載及中醫考古發現分析,“藥食同源”的情況應當也存在于茶樹利用的歷史上。可以相信,在很長一段歷史時期內,茶的藥用和食用并重,后來才發展到以作飲料為主。對于茶的藥用方式,人類最早是把茶鮮葉直接當作藥來食用的,后來慢慢有了對茶鮮葉的初步加工和儲藏。另一方面,從單一的以茶作藥治病,發展到了一系列豐富多彩的含茶中藥配方,創造了無數茶療藥方。服用方法也從直接食用茶鮮葉,發展到煮飲,進而到包括煮飲、研末外敷、藥枕等多種應用方式,并創造了茶療、茶膳等一系列茶醫療和保健形式。

用途和貢獻

茶醫藥為中國古代人們的健康作出了不可磨滅的貢獻。隨著現代科學技術的發展,特別是化學和醫藥科學的進步,使人們對茶葉藥用價值的認識不斷提高和深入,茶葉的許多重要藥用功能在現代科學技術理論體系中得到了確證,并進一步揭示了各種茶內含成分的許多功效。對茶的利用已經發展到多種方式和途徑。現在涉及茶或茶提取物的應用領域已大大延伸到作為食品添加物、保健食品、飼料、日用化工、制藥、化妝品、建材、紡織等領域,其中在醫療保健方面的研究最為深入,開發出的產品豐富多彩。這漫長的茶醫學發展史,按其不同的技術水平可大致分為如下三個發展階段:

一、茶醫學的初步探索

從神農氏首先發現茶的藥用價值以來,人們對茶的藥用功能的認識經歷了一個漫長的歷史時期。由于古代人們的科技知識水平低下,探索植物對人體生理的作用一般是一個盲目的和隨機的實踐過程。人們是在實踐過程中慢慢了解到,茶具有解毒、清火、提神、消食等諸多治病和保健效果的。反映此階段情況的古代文獻記載主要有:

1)神農時代的傳說:“神農嘗百草,一日遇七十二毒,得茶乃解”。《神農本草經》中的記載:“茶葉。味苦寒……久服安心益氣……輕身耐老”,“茶味苦,飲之使人益思、少臥、輕身、明目”。《神農食經》中記載有:“茶葉利小便,去痰熱,止渴,令人少睡……”,“茶茗久服,令人有力悅志”等。

2)東漢張仲景用茶治療下痢膿血,在他的《傷寒雜病論》具體記述了茶的藥物效用:“茶治便膿血甚效”。東漢神醫華佗在《食論》中記載:“苦茶久食,益意思”,他還用茶來消疲勞,提神醒腦等。

3)魏朝名醫吳普用茶治療厭食、胃痛等癥,并把茶作“安心益氣、輕身耐老”的養身保健飲品。

4)梁代陶弘景《別錄》中的記載:“苦茶輕身換骨”

第二階段:中醫對茶的醫藥功能的系統研究

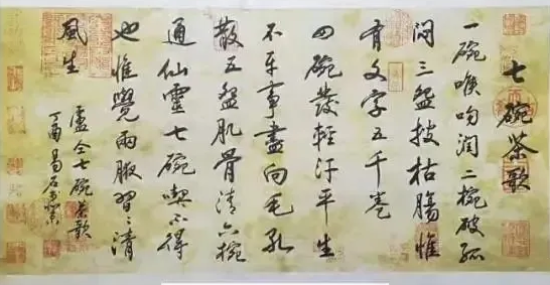

此階段所跨越的時期,筆者認為應從唐、宋時期起,到20世紀六、七十年代止。此階段對茶醫學的探索和研究,主要是采用中醫的方法和臨床實踐的方法;在方法論上主要受綜合的、歸納的理論所指導,注重整體的觀點和遵循陰陽五行的世界觀。此時期,茶醫學研究的發展過程基本上與中醫的發展過程同步。人們開始對茶的醫藥及保健功能進行了較為系統的和全面的探索,對前人大量實踐經驗進行系統的總結。對茶醫藥價值的開發利用已從單方應用為主發展到單方、復方并用,并以復方為主,在實踐中創造了數以千計的含茶中藥方劑。服用方法也由單一的煮飲法發展成包含煮飲、外敷、熏灸、藥枕等多種方式,并創造了茶療、茶膳等茶醫藥文化。圖片

在理論上,總結出了一系列傳世經典著作,其中以唐代陸羽的《茶經》和清代李時珍的《本草綱目》最為著名。此階段含有茶醫藥內容的重要著作有:

1)唐代:陸羽的《茶經》、陳藏器的《本草拾遺》、蘇敬等的《新修本草》、孟詵的《食療本草》。

2)宋代:蘇頌等的《本草圖經》、林洪的《山家清供》,等等;由宋朝廷組織有關名家編著的《太平圣惠方》、《和劑局方》、《圣濟總錄》、《普劑方》等醫學著作中,也都有茶療“藥茶”的介紹。

3)元代:忽思慧的《飲膳正要》、王海蘸的《湯液本草》、孫允賢的《醫方集成》、紗圖穆蘇的《瑞竹堂經驗方》、王好古的《湯液本草》、陳仕賢的《經驗良方》,等等。

4)明代:李時珍的《本草綱目》、朱橚的《普濟方》和《救荒本草》、李中立的《本草原始》、汪穎的《食物本草》、鮑山的《野菜博錄》、趙南星的《上醫本草》、張時轍的《攝生眾妙方》、俞朝言的《醫方集論》、錢椿年的《茶譜》、許次紆的《茶疏》、程用賓的《茶錄》、繆希雍的《神農本草經硫》等等。

5)清代:趙學敏的《本草綱目拾遺》、汪昂的《本草備要》、王孟英的《隨息居飲食譜》、蘇敬等的《新修本草》、鮑相璈的《驗方新編》,等等。

6)現代:陳存仁等的《中國藥學大辭典》、謝利恒等的《中國醫學大辭典》、南京藥學院的《藥材學》、江蘇新醫學院的《中藥大辭典》、陳椽的《茶藥學》、《中國藥膳學》、《中國藥茶》等等。

經歷了此階段的發展后,茶的醫藥應用已十分普及。不僅歷代醫家積累了大量以茶治病的經驗,茶醫藥功能知識在民間百姓也廣為普及,就連宋代大文學家蘇軾對茶的醫療作用也深有體會,他為后人留下自己以茶保健的經驗:“飲食后濃茶漱口,既去煩膩而脾胃不知,且苦能堅齒消蠹”。

此發展階段的主要貢獻可以概括為:

1.在實踐中發現了茶的各種不同功效,并從中醫角度給以了歸類總結。茶的這些醫療功效可以概括為以下20種:少睡、消食、祛風解表、安神、醒酒、堅齒、明目、去肥膩、清頭目、下氣、止渴生津、利水、清熱、通便、消暑、治痢、延年益壽、解毒、去痰、其他。

2.作為對這些功效的應用,茶已用于數以千計的中藥方劑和保健茶配方。例如“枸杞茶”、“天中茶”、“八仙茶”、“姜茶”、“五虎茶”、“川穹茶調散”、“川穹茶”、“珍珠茶”,等等,都是在這一時期創造的著名茶療中藥方劑或保健茶配方。此階段所創的含茶藥方中,有用以治病的,也有用于保健的。這一時期茶在醫藥上應用的劑型,在以前湯劑的基礎上,又發展出了茶劑、丸劑、散劑、沖劑、膏劑、錠劑、外敷劑型等,服用方法上也發展成有飲服、調服、含漱、調敷、熏蒸、搽、涂、滴入、噙服等多種方式。到了明清時期,各種茶療盛行,并進一步促進了飲茶養生及茶文化在我國的普及。所有這些都標志著茶在中醫領域的研究與應用已趨于成熟。

3.飲茶養生及茶療等概念的提出,健康飲茶文明的發展,使茶成為世界上最為普及的保健飲料。各種健康飲茶方式、飲茶禮儀、茶菜肴、茶食品、茶文藝作品(尤其是茶詩)等概念和技術的出現,大大豐富了我國的茶文化,其中茶與健康的關系在中華茶文化中處于更加突出的地位。

4.茶作為醫藥及健康飲料開始向世界各國傳播。公元805年,日本高僧最澄在中國天臺山國清寺學習佛教,回國時從天臺山將茶籽帶去,引種茶樹于日本志賀縣獲得成功,從此開始了茶樹和茶文化在日本的繁衍,同時茶的醫學應用也在日本逐漸發展起來,以至形成如今舉世聞名的日本茶道。明、清時期,隨著中國沿海通商口岸的開放,特別是鄭和七次下西洋,中國的茶樹和茶文化也傳播到了東南亞、阿拉伯半島和非洲。1517年葡萄牙海員從中國帶茶葉回國,1607年荷蘭從中國販運茶葉至印度尼西亞,1910年中國茶葉開始銷往歐洲。向國外引種茶樹和出口茶葉的同時,也開始了茶文化和茶醫學在世界上的傳播。茶醫學在世界上的傳播和發展也是這一發展時期的重要貢獻。

第三階段:現代科技對茶醫學的研究

雖然早在5千年前的“神農”時期,我們的祖先就開始了對茶的藥用價值的探索,然而,茶與人類健康的關系被現代科技界所關注并進行系統研究,則還只是最近三、四十年的事。第二階段與第三階段之間并沒有明確的界限,兩個發展階段之間的區別主要在于研究方法的不同。

第三階段主要采用了以西醫研究方法為主的現代科學技術來研究茶的醫藥保健功能,從生化成分、酶、分子等層次上分析茶的醫學和保健功能,研究過程牽涉到了化學、生物學、人體生理學、現代醫學(特別是西方醫學)、儀器分析等學科。新的方法和技術給茶醫學研究帶來了新的突破,短短幾十年時間,使茶的醫藥保健機理在分子水平上得到了揭示,茶保健功效的應用范圍不斷擴大,由茶提取物制成的藥品和保健品不斷涌現。茶醫學正經歷著新一輪快速發展的大好時機。

雖然中國在數千年前就開始了茶醫藥的研究和應用,并在數千年的歷史時期內一直處于茶醫學研究的領先地位,但由于在近現代時期中國的整個科學技術都落后于西方國家,同樣,在利用現代科學技術研究茶醫學方面,我們也處于相對落后的地位。

現代科學技術介入茶與健康關系的研究,最早對茶的醫療保健功能進行系統研究的是在西方國家地區的一些科研人員(1970年),他們以綠茶為材料的實驗結果證實,茶的確具有保健作用。在中國,較早開展茶葉保健功能研究的是浙江醫科大學、中國農業科學院茶葉研究所等單位,他們于80年代開發出的“茶色素口服液”、由茶葉提取物制成的“升白”片劑等,開創了我國用現代科技系統研究茶葉醫藥功能的先河。

80年代以前,研究主要是對茶提取液的療效試驗,80年代以后,較多地集中在對茶葉中茶多酚類、兒茶素、氟等成分的藥理功效及其作用機理的研究,其中對茶多酚類的研究獲得重大突破,研究結果明確了茶多酚類具有抗腫瘤、抗衰老等醫學功能,以及它們的抗氧化、清除自由基的作用機理。茶多糖在糖尿病治療上的作用,茶色素(包括茶黃素、茶紅素、素等)對心血管疾病的療效,茶葉中的氟對齲齒的預防和治療作用等功能也得到了證實。圖片

1985年以后,茶與健康關系的研究在世界各地廣泛開展,研究對象從綠茶擴展到紅茶、烏龍茶等,從整茶提取物發展到茶的各種內含成分,如兒茶素、茶多糖、茶氨酸等。試驗方法上較多的是采用動物模型試驗,也有臨床試驗和流行病學調查。許多更深入的基礎研究,包括各種茶葉成分在人體內的代謝動力學研究、藥理和生理學研究、毒性試驗等等,大多是最近十來年的事。一系列的研究成果,使全世界重新認識了茶的醫學功效。如今茶已被人們公認為21世紀的健康飲料。

如果說茶醫學發展的第二階段是以中醫理論為主指導下的研究與應用,主要采用綜合的、歸納的理論方法,在陰陽五行的世界觀指導下,注重整體的觀點,則第三階段的發展主要是在西醫理論指導下對茶醫藥價值進行的研究與應用,此階段的大多數研究成果都依賴于西醫的研究方法,理論方法上主要采用分析、解剖、統計等方法。第二階段主要是對整茶的研究和應用,即還沒有對茶的各種內含成分進行分離并分別研究其藥效;而第三階段的發展在很大程度上在于對茶的各種有效成分進行了分離,并對它們進行單獨的研究,從而使我們對茶醫藥功能的認識推進到了化合物或分子的水平。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|