在我國古建筑中,有八座現存于世的遼代木構建筑,即“八大遼構”之說。遼,是我國古代少數民族契丹人建立的封建政權,雄踞北方200多年,先后與中原的五代、北宋和西北地區黨項族建立的西夏相對峙。

受到唐宋影響,遼代崇信佛教,廣建佛教建筑。這些遼代建筑多承襲唐和五代的建筑風貌,并保留了本民族的文化傳統,相比起同期受南方影響、風格偏秀麗的北宋建筑,保留了更多晚唐北方建筑的特點。

但畢竟千年已逝,保存至今的遼代寺院鳳毛麟角,學界公認的有八座遼構,它們分布在遼寧、山西、河北、天津。根據營造的先后順序排列,分別是:閣院寺文殊殿(966年,經幢日期)、獨樂寺觀音閣和獨樂寺山門(984年)、奉國寺大雄殿(1020年)、開善寺大雄寶殿(1033年)、華嚴寺薄伽教藏殿(1038年)、佛宮寺釋迦塔(1056年)、善化寺大雄寶殿(1062年)。

天津獨樂寺山門

年代:相傳始建于唐,重建于遼統和二年(984年)

位置:天津市薊州區

國保:第一批國保(1961年)

主要看點:我國現存最早的廡殿頂山門;遼代哼哈二將塑像

天津薊縣的獨樂寺和山西大同的華嚴寺、遼寧義縣的奉國寺,被稱為國內僅存的三大遼代寺院。契丹人崇拜太陽,喜歡將寺廟朝東,但獨樂寺卻坐北朝南,寺內現存的山門和觀音閣相傳始建于唐,重建于遼統和二年(984年),其他多為明清所建。

1932年梁思成先生考察后寫下了《薊縣獨樂寺觀音閣山門考》,一舉超越了日本學者之前的研究,也奠定了他在中國古建筑研究領域開創者的地位。梁先生評價這兩座建筑雖屬遼代,但“上承唐代遺風,下啟宋式營造,實研究我國建筑蛻變之重要資料,罕有之寶物也”。

圖源獨樂寺景區官網|獨樂寺山門

獨樂寺山門是我國現存最早的廡殿頂山門,為遼代原作。山門面闊三間,進深兩間,雖然規模明顯小于觀音閣,但反而襯托了梁柱和斗拱的壯碩,斗拱約等于立柱高度的一半,更具唐宋風范;正脊兩端不用鴟尾,而用有鱗片的鱉魚,張開巨嘴吻脊,造型剛柔并濟,極為優美。

山門正中的匾額“獨樂寺”,據說是明代內閣首鋪、大學士嚴嵩所題;山門內有兩尊遼代的泥塑彩繪護衛金剛力士像(俗稱哼哈二將),高約4.5米,肌肉暴綻遒勁,飾品線條清晰,衣衫裙帶飄逸,十分威武雄壯,它們在這里默默地守護了獨樂寺一千多年。

天津獨樂寺觀音閣

年代:相傳始建于唐,重建于遼統和二年(984年)

位置:天津市薊州區

國保:第一批國保(1961年)

主要看點:我國現存最古老的木造樓閣建筑;16米高的彩繪泥塑觀音像;羅漢和明王壁畫

山門北側的觀音閣是獨樂寺的主殿,這是一座空筒式的木結構樓閣,里面保存有一尊巨大的觀音立像。觀音閣的一大價值就在于它特殊的建筑類型,以樓閣為主殿的布局比較罕見,而且樓閣因為結構的抗震抗風性比較差,所以完整保存下來的比較少見,而觀音閣歷經28次強震依然挺立,是公認的我國現存最古老的木結構高層閣樓建筑。

圖源獨樂寺官網|觀音閣

觀音閣面闊五間,進深四間,高23米(相當于現在8層樓),外觀看上去是兩層,內部實際是三層(二層為暗室)。它出檐深遠、斗拱雄大、整體比例均衡,和敦煌壁畫中的唐代樓閣十分相似,兼有唐之雄奇與宋之秀麗。

觀音閣之所以設計成“空腹樓閣”,是為了容納這座高16米的彩繪泥塑觀音立像。整個觀音閣就是以觀音塑像為中心,四周列柱兩排,柱上置斗拱,斗拱上架梁枋,其上再立木柱、斗拱和梁枋,把內部建成中空的三層。

也許你會注意到四個檐角支著的八根細柱子有些格格不入,那是清乾隆十八年維修時后加的,實際并沒有起到承重作用,但也已屬文物的一部分,所以沒有拆除。

觀音像因為頭上塑有十個小觀音頭像,所以也叫“十一面觀音”,其立于蓮花寶座上,貫穿內部三層,直入閣樓頂部的八角藻井之中,頗有頂天立地之勢。佛像儀態莊嚴,藝術風格非常像盛唐的作品,但其實和旁邊兩尊脅侍菩薩同為遼代原作。人們往往把這三尊塑像和山門內的哼哈二將,與山門和觀音閣一起,并稱為“獨樂寺三絕”。

觀音閣內四壁上繪滿了有關十六羅漢和明王的壁畫,畫面獨立又彼此關聯,組成環繞一周的連環畫卷,據推測是元代首繪,明代補畫。也有人把獨樂寺的“建筑、塑像、壁畫”稱為三絕。

山西佛宮寺釋迦塔

年代:遼清寧二年(1056年)

位置:山西省朔州市應縣

國保:第一批國保(1961年)

主要看點:世界現存最古老最高大的木塔;“明五暗四”的建筑本身;斗拱;題匾

釋迦塔位于山西朔州應縣城西北的佛宮寺內,俗稱應縣木塔,它始建于遼代(1056年),塔高67.31米,純木結構,是世界上現存最高大最古老的木塔,與意大利比薩斜塔、巴黎埃菲爾鐵塔并稱世界三大奇塔。

圖源山西文物局|應縣木塔

應縣木塔位于佛宮寺中軸線上的山門和大殿之間,這符合遼代以佛塔為核心的布局特征。應縣木塔的外觀為五層六檐,實際上每兩層之間夾一暗層,所以內部是“明五暗四”的九層。

其建筑本身就是最大亮點:一來,美觀的明層供人行走,不外露的暗層則設有大量斜撐構建,極大增強了穩固性;二來,每層內外都有兩圈支撐的木柱,這種“筒中筒”柱網系統至今還用于城市里的摩天大樓;三來,木塔依不同樓層和部位安置了各種斗拱組合(據說多達54種),可以在地震來臨時大量分散外力,相當于阻尼,使木塔具有絕佳的抗震性。

木塔的各層還供有不同的佛像和壁畫:第一層供奉的是高10米的釋迦佛坐像,壁畫也集中在這一層內槽;第二層供奉盧舍那佛和二菩薩二脅侍;第三層供奉東南西北四方佛;第四層供奉法身佛、二弟子與二菩薩;第五層供奉毗盧遮那佛及環繞的八菩薩。禮佛者從一層的“顯宗”逐層拜到五層的“密宗”,達到“顯密圓通”境界,反映的是遼代大乘佛教的思想。

山西華嚴寺薄伽教藏殿

年代:遼重熙七年(1038年)

位置:山西省大同市平城區

國保:第一批國保(1961年)

主要看點:遼代建筑本身;合掌露齒菩薩等31尊遼代彩塑;天宮樓閣壁藏

華嚴寺位于山西省大同市,大同有2300多年建城史,曾作為“兩漢名郡、北魏都城、遼金陪都、明清重鎮”盛極一時,華嚴寺作為遼代皇家祖廟應運而生。整個寺院坐西向東,寺內殿宇眾多,是一座擁有30多座單體建筑的遼金寺廟建筑群,分為上、下華嚴寺。

圖源山西文物局|華嚴寺薄伽教藏殿

薄伽教藏殿是下華嚴寺的主殿,它建于遼重熙七年(公元1038年),是華嚴寺最早的一座建筑,其面闊五間,進深四間,雖然規模比上寺的主殿大雄寶殿小得多,但出檐深遠、比例適當,唐制遺風更為顯著,所以在古建愛好者心目中的地位更高,是我國遼代殿堂建筑的優秀遺構。

薄伽教即佛教,所以薄伽教藏殿是收藏佛教經卷的殿堂,為了保護經書,只有背墻上開了一個小窗,光線剛好投射在天宮樓閣。殿內依墻排列有38間藏經閣和5間天宮樓閣,是國內罕見的遼代小木作,被著名建筑學家梁思成先生譽為“海內之孤品”。

藏經閣上層供佛龕,下層為經櫥,還有可以開關的門扇。里面共藏經1700多函,18000余冊。其中明代經書1700多冊,還有清代一套“龍藏”,也是不可多得的上品。

殿內三世佛趺坐于蓮花座上,中間是現在佛釋迦牟尼,主佛左邊是過去佛燃燈佛,右邊是未來佛彌勒佛。殿內的31尊遼代彩塑也是一大亮點,這些塑像描繪的是佛祖給弟子們講經說法的場面,其中又以“合掌露齒菩薩”為甚,其體態優美、健美活潑,被贊為“東方維納斯”。佛像上方的三座八角藻井也是遼代原物,內槽彩畫中所繪的網目紋、三角柿蒂等遼代通行的紋樣尚依稀可辨。

總體而言,薄伽教藏殿的建筑空間層次分明,中央供佛,四周配置壁藏供佛和藏經,禮佛者繞著回廊禮佛剛好可以被佛經包圍,體現了佛、法、僧三寶的圓融合一境界。

山西善化寺大雄寶殿

年代:遼清寧八年(1062年)

位置:山西省大同市平城區

國保:第一批國保(1961年)

主要看點:遼代建筑本身;五方佛和二十四諸天像

距離華嚴寺1公里處的善化寺是我國現存規模最大、最為完整的遼金寺院,最大的看點就是三座遼金時期的大殿——山門、三圣殿和大雄寶殿。其中,前面的山門和中間的三圣殿都是金代所建,后部高臺上的大雄寶殿則是遼代遺構。

圖源山西文物局|大雄寶殿

大雄寶殿是善化寺的主殿,也是寺內最大的殿堂。大殿立在高達3.3米的臺基上,月臺上有明代建造的牌坊和鐘鼓亭,面闊7間,進深5間,殿頂是出檐深遠、弧度平緩的廡殿頂,殿內有八角藻井,內圍列有兩層斗拱,下層為七鋪作,上層為八鋪作,由下而上層層疊收。

大殿是徹上露明造,只有中心佛像頂部懸有藻井和一小塊平闇(àn),而且在營造過程中使用了遼金建筑里常見的“移柱造”和“減柱造”,因此只有4根立柱,使得前廳空間得到了最大的釋放,禮佛者的視野更加寬闊。

佛壇上有五尊跏趺坐在須彌座蓮臺上的五方佛,分別是中央的毗盧遮那佛(兩側是弟子迦葉和阿難)、東方阿閦佛(不動如來)、西方阿彌陀佛、南方寶生佛、北方不空成就佛,法相莊嚴、凝重典雅;殿堂兩側分列高大的二十四諸天像,這是金代作品,手法寫實,護法神情豐富、氣質鮮活、生活氣息濃郁;南墻和西墻尚存有清康熙年間所繪的佛祖說法圖壁畫。

遼寧奉國寺大雄殿

年代:遼開泰九年(1020年)

位置:遼寧省錦州市義縣

國保:第一批國保(1961年)

主要看點:我國現存最大的單層木構建筑;罕見的遼代七世佛、菩薩和天王彩塑

奉國寺始建于遼開泰九年(1020年),是遼國圣宗皇帝耶律隆緒在其母蕭太后(蕭綽)的“家族封地”所建的皇家寺院。它被梁思成稱為“千年國寶”,其五脊單檐廡殿式、面闊九間的大雄殿代表了遼代佛教建筑的最高成就,也是現存中國古建筑中最大的單層木構建筑,有著“中國第一大雄寶殿”的美譽。

圖源義縣政府|奉國寺大殿

奉國寺主體建筑大殿內保存有23尊遼代塑像,包括7尊大佛、14尊協侍菩薩和2尊天王。七尊大佛按照佛教教義的“過去七佛”并列一堂,因為供奉“過去七佛”的大殿比較罕見,七尊大佛通高9米以上(正中的毗婆尸佛最高,9.5米),巨大的佛像讓人望而生畏,所以奉國寺也叫作大佛寺。

七世佛從東到西分別是:迦葉佛、拘留孫佛、尸棄佛、毗婆尸佛、毗舍浮佛、拘那含牟尼佛、釋迦牟尼佛;每尊佛像前東、西兩側各塑有一尊脅侍菩薩,共14尊,比例勻稱,比較接近現實人物;佛壇東西兩側的兩尊天王像和七佛像、脅侍像一樣,同為大殿創建時的遼代作品。兩天王之降魔杵均為后世補做,巧妙地起到了支撐塑像的作用。

大殿還有一處亮點就是毗婆尸佛背后的男相“倒坐觀音”像,根據碑刻記載,這是明萬歷三十一年重修的,是國內明代唯一一尊明代“倒坐觀音”。《一代宗師》中章子怡扮演的宮二,在寺廟里斷發奉道叩拜,拜的就是這尊“倒坐觀音”。

河北開善寺大雄寶殿

年代:遼重熙二年(1033年)

位置:河北省保定市高碑店市

國保:第四批國保(1996年)

主要看點:典型的廳堂型建筑;漢白玉千手千眼菩薩雕像

開善寺始建于唐代,但原建筑多已被毀,現在的主體建筑大雄寶殿建于遼興宗重熙二年(1033),當地有“先有大佛寺,后有新城縣”的說法(大佛寺即開善寺,新城縣即今高碑店市)。

圖源網絡|開善寺大雄寶殿

大殿坐落在寺院的最北端,其面闊五間,進深三間,單檐廡殿頂,是典型的廳堂型建筑——斗栱用雙杪重栱五鋪作;內柱升高,柱子與斗栱結合在一起;梁架結構為“抬梁式徹上露明造”,無平棊。遠望大殿,出檐深遠,斗拱雄大,整體建筑給人以莊重、舒展、飄逸的感覺。

殿內立柱用材粗壯,但僅有四根立柱,這是使用了遼金建筑中常見的減柱法,使空間更加寬闊,從而在殿內布置眾多佛教群像。另外,整座大殿內沒有一根鐵釘,更令人稱奇的是,大殿內外的墻壁周長相等。

2000年,大雄寶殿的后山墻里發現了一尊唐代彩繪千手千眼菩薩雕像,用整塊漢白玉雕成,采用高浮雕手法,佛像面部豐滿,衣紋精密,有寶石和花朵點綴其間,背光處雕刻了幾十個法器、無一模糊。雖然造像損毀嚴重、斷為兩截,但我們足以見其做工之精細。

注:河北的兩座遼構(開善寺和閣院寺)并未對外開放,具體需咨詢文保員

河北閣院寺文殊殿

年代:遼應歷十六年(966年),經幢日期

位置:河北省保定市淶源縣

國保:第四批國保(1996年)

主要看點:建筑本身;瀝粉貼金的壁畫;堪稱木雕孤品的遼代菱花格子門窗;飛狐大鐘

閣院寺始建于東漢,重修于大唐,現存建筑中除了主體建筑文殊殿是遼代建筑,其他都是明清時期重修的。

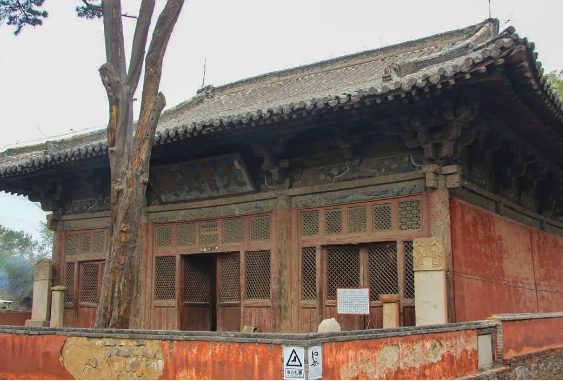

圖源網絡|閣院寺文殊殿

文殊殿始建于遼代應歷十六年(公元966年),是我國早期建筑樸素向華麗過渡的標識性建筑,文殊殿有三寶:

第一寶是文殊殿建筑本身。大殿為單檐歇山式布瓦頂,疊澀脊,飾有綠色琉璃鴟吻,面闊和進深各三間,雖然體量不大,但殿內的木構件、粗大的斗拱、深遠的出檐,都是明顯的遼代建筑風格;殿內原來有全國唯一一例文殊騎獅塑壁,可惜現已損毀。

第二寶是壁畫。殿內東北西三壁繪有釋迦牟尼講法圖,因為曾用泥封住所以無意中將壁畫保存下來,東壁裸露的一小部分壁畫色彩鮮艷,有明顯凹凸感,為“瀝粉貼金”的畫法。

第三寶是堪稱木雕孤品的菱花格子門窗。要知道古建筑的窗戶是最難保存的構件之一,文殊殿正門的兩處遼代菱花格子窗是中國最古老、保存完好、仍在使用的木窗欞之一。

另外,寺內東南角的飛狐大鐘也值得一看。這是我國現存唯一有明確紀年的遼代大鐘,鑄造于遼天慶四年(公元1114年)。清光緒元年修成的《廣昌縣志》(廣昌即淶源)稱廣昌十二景有“閣院鐘聲”,指的就是這座大鐘。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|