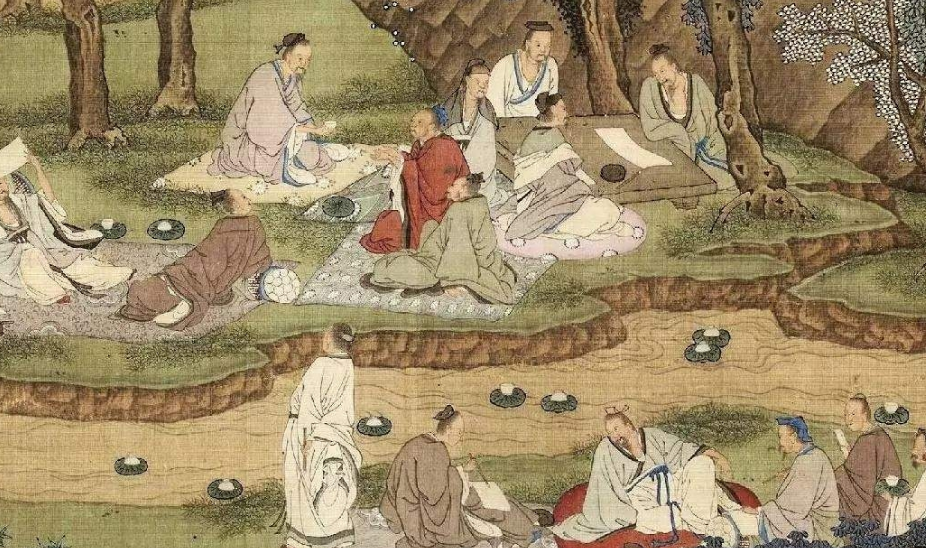

羽觴(觴音如“商”,指酒杯),又稱羽杯、耳杯,是中國古代的一種盛酒器具。古人飲宴,必伴以音樂鼓瑟,方能賓主盡興。

《禮記·投壺》:“請行觴”,是舉觴相勸酒的含義。顏延之《陶征士誅》:“念昔宴私,舉觴相誨。”向人敬酒或自己飲酒也稱之為觴,《呂氏春秋·達郁》:“管子觴桓公”,范成大《宿胥口始聞雁》詩:“把酒不能觴”。都是勸酒、敬酒的意思。

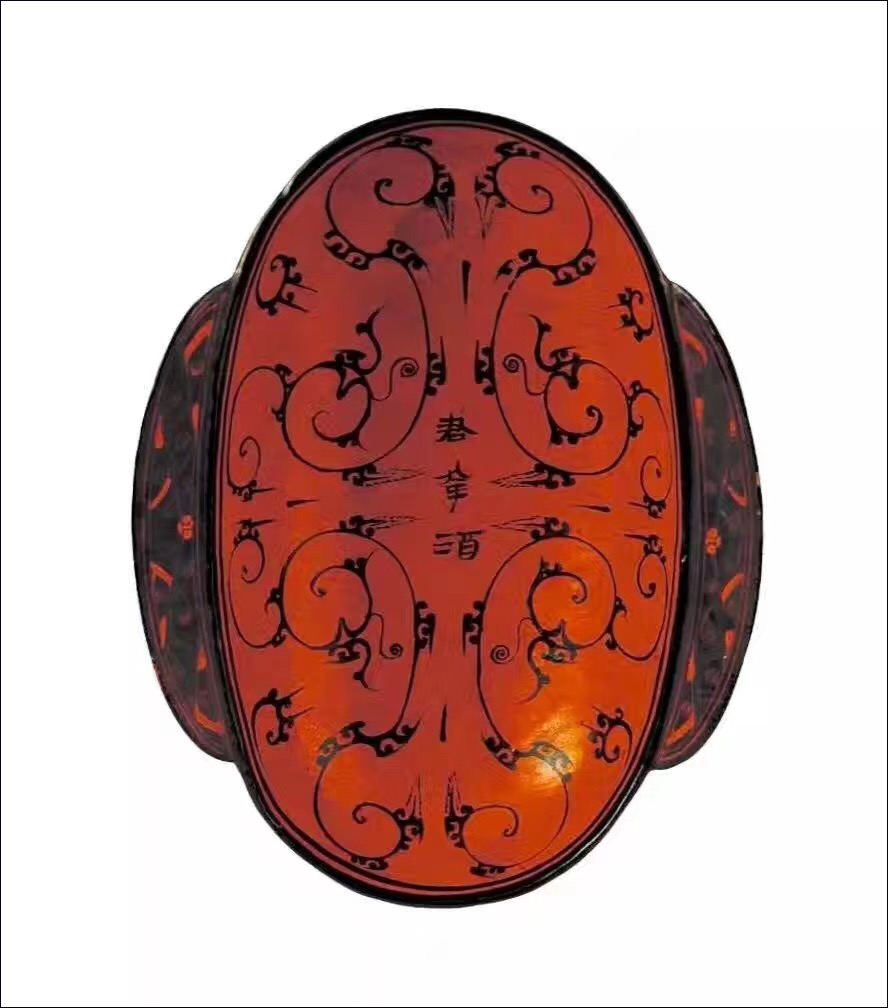

西漢馬王堆“君幸酒”銘朱漆墨繪羽觴

古人禮儀,以雙手執耳杯飲酒,不似今人單手執杯。器具外形橢圓、淺腹、平底,兩側有半月形雙耳,有時也有餅形足或高足。因其形狀像爵,兩側有耳,就像鳥的雙翼,故名“羽觴”。

羽觴出現于戰國時期,這種器形首先被發現在戰國的青銅器上,當時出現了一個字的銘文,該銘文是金字旁加個“和”,發音就是“舟”,寓意是小船的意思。從外形上看,的確如同一只船,因此印證了該銘文和此種器皿是對應的。

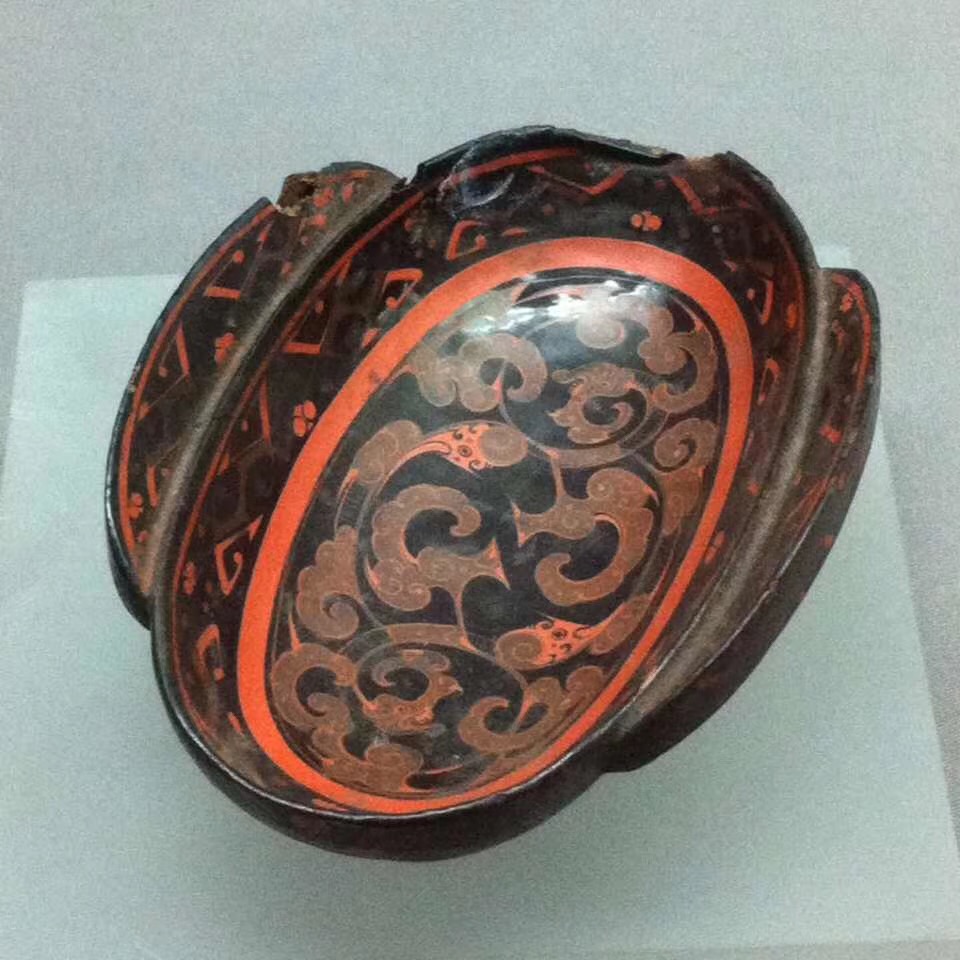

戰漢時期漆羽觴

通常所見的羽觴,并沒有頭和尾,羽翼呈雙耳的形狀,所以人們又稱羽觴為耳杯。到了漢代以后便被定名為羽觴杯,雙耳杯,一直延續到魏晉南北朝,到唐代的時候絕跡,至明清又有出現,不過這時形制已有改變,用途也已不作為實用器,只作為禮器或擺件。

自羽觴問世以來,觴既是羽觴的省稱,同時又成了所有酒杯的通稱。故古人把行酒叫“行觴”,稱酒政為“觴政”。

三國曹植《七啟》詩云:“盛以翠樽,酌以雕觴,浮蟻鼎沸,酷烈馨香。”李白《留別曹南群官之江南》詩曰:“愁為萬里別,復此一銜觴。”這里的觴可能指羽觴,因為當時確在流行羽觴。

戰漢人物柄漆羽觴

歐陽修《浣溪沙·燈燼垂花月似霜》詞云:“雙手舞余拖翠袖,一聲歌已釂金觴。”這里的金觴恐怕就不是指羽觴,而是泛指酒杯,因為宋代已無羽觴。

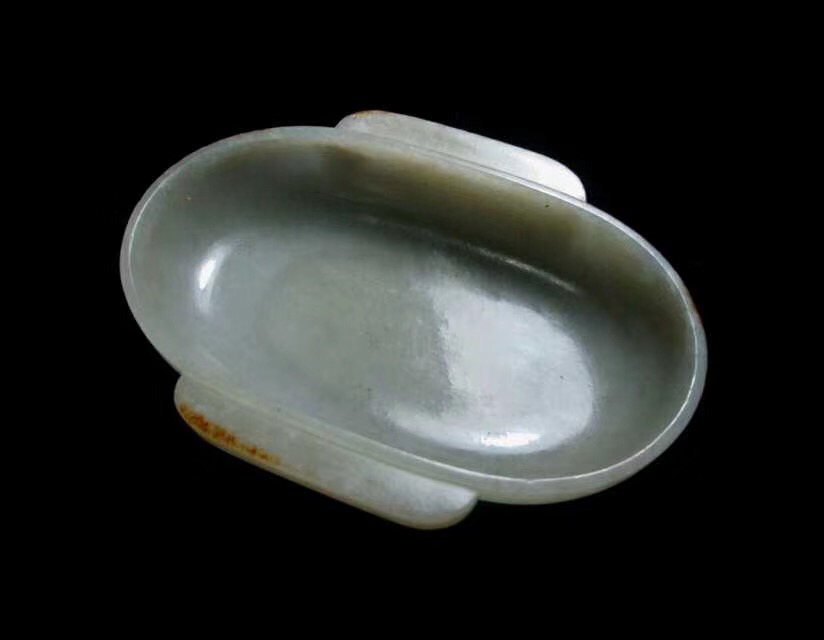

在中國各地的考古發現中多有羽觴出土,材質有漆、銅、金、銀、玉、陶等。漆、銅、金羽觴多是實用的器物,而陶羽觴是一種隨葬用的冥器。漆羽觴出土數量很多,湖南長沙楊家灣六號墓曾一次就出土20件。

古代羽觴賞析

魏晉時期金扣蚌殼羽觴

銅扣蚌殼羽觴

西漢海昏侯墓出土玉羽觴

秋水堂藏明代玉羽觴

“尚食局”款蚌質羽觴

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|