“問(wèn)道青城山,拜水都江堰”,四川都江堰因這兩處吸引了無(wú)數(shù)人來(lái)尋山訪水,求仁啟智。

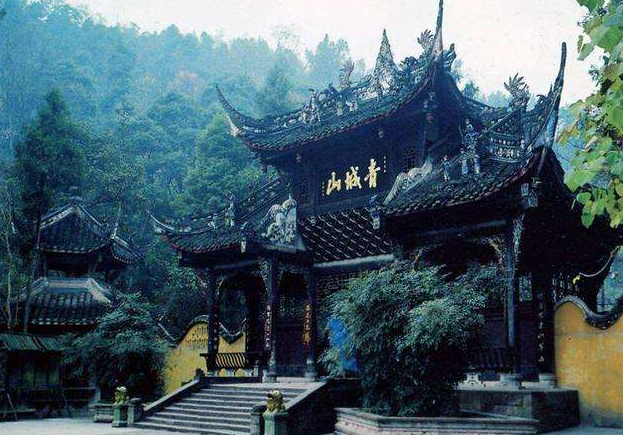

世界文化遺產(chǎn)青城山位于都江堰市西南,是中國(guó)著名的道教名山,有天下幽之美譽(yù),是我國(guó)道教發(fā)源地之一。相傳東漢張道陵(后稱張?zhí)鞄煟┰诖诵逕挘澜谭Q此山為“第五洞天”。全山樹(shù)木蔥茂,青翠滿目,鳴泉飛瀑,清冷怡人。山中有8大洞、72小洞,道家宮觀,遍布其間,由下而上,建福宮、天師洞、祖師殿、上清宮等。2013年3月,國(guó)務(wù)院公布青城山古建筑群為全國(guó)第七批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

而都江堰是著名的古代水利工程,位于四川省成都平原西部的岷江上,在都江堰建成以前,岷江江水常泛濫成災(zāi)。公元前256年,秦國(guó)蜀郡太守李冰和他的兒子,吸取前人的治水經(jīng)驗(yàn),率領(lǐng)當(dāng)?shù)厝嗣衽d建水利工程。都江堰建成后,成都平原沃野千里,成為“天府之國(guó)”,這項(xiàng)工程直到今天還在發(fā)揮著作用,被稱為“活的水利博物館”。

青城山古建筑群的特色建筑

青城山古建筑群依山乘勢(shì),不拘不羈;亭臺(tái)軒榭、石橋古道多就地取材不加雕琢,與山水完美融合。隨處可見(jiàn)的楹聯(lián)匾額、書(shū)畫(huà)題詞和詩(shī)文碑刻,以及優(yōu)美的神話傳說(shuō),更是點(diǎn)景抒情,為這座名山增添了濃郁的詩(shī)情畫(huà)意。這里的很多雕刻也都不拘一格,別有生氣,令人眼前一亮。

詩(shī)圣杜甫來(lái)到青城山就寫(xiě)下了“自為青城客,不唾青城地。為愛(ài)丈人山,丹梯近幽意”的佳句。這一抹千年才思積淀下的人文氣息,正是青城山最美的色彩。

天師洞(常道觀)

天師洞始建于隋大業(yè)年間(605年-618年),名延慶觀;唐代改常道觀,宋稱昭慶觀,清代始用今名。因傳說(shuō)東漢張陵在觀后的洞窟結(jié)茅傳道,故俗稱天師洞。現(xiàn)存建筑主要系清光緒及民國(guó)年間重建,占地面積8132.5平方米,建筑面積5749平方米。天師洞背靠一面絕壁,其它三面均為深壑,建筑群坐西向東,不強(qiáng)調(diào)中軸線,依地勢(shì)和使用功能在總體上分為四個(gè)區(qū)域,在縱向和橫向布置成十多個(gè)大小不等、形狀各異、氣氛有別的院落,由曲折環(huán)繞的石道連接成一座完整的古建筑群。

三清大殿供奉三清神像,殿后石壁刻有青城山108景圖。再后為供奉軒轅黃帝的黃帝祠,祠右三皇殿,有背刻“唐開(kāi)元十一年”銘文的伏羲、神農(nóng)、軒轅石像各一尊,神座前有開(kāi)元十二年(724年)唐玄宗解決青城山佛道爭(zhēng)端的敕詔書(shū)碑《大唐開(kāi)元神武皇帝書(shū)碑》。黃帝祠后為倚崖而建、別具一格的天師殿。

天師洞景色、建筑、文物為全山之冠,歷代名人書(shū)畫(huà)、碑刻、匾聯(lián)數(shù)以百計(jì),四面古木參天,掩映著降魔石、六時(shí)泉、洗心池、擲筆槽、上天梯、聽(tīng)寒亭等古跡,多條山路在此匯合。天師洞古建筑群的結(jié)構(gòu)形制神殿為混合式木梁架(主殿為木石混用)、歇山頂,廂房及其它功能建筑為穿斗式木梁架、懸山頂,均為小青瓦屋。建筑材料采用本地常見(jiàn)的木、石、磚瓦等。

朝陽(yáng)洞

朝陽(yáng)洞位于青城山朝陽(yáng)頂東南絕壁下,洞穴有二,分別為大、小朝陽(yáng)洞,兩洞間相距5米,均面向東南。朝陽(yáng)洞寬32.15米,高4.36米,深24.2米;小朝陽(yáng)洞寬11.0米,高3.2米,深5.3米。清光緒年間黃云鵠在此結(jié)茅居住,題詩(shī)和紀(jì)事于小朝陽(yáng)洞石壁,現(xiàn)代畫(huà)家徐悲鴻亦題有一聯(lián)。洞口接搭木結(jié)構(gòu)樹(shù)皮屋面建筑,順絕壁橫向展開(kāi),樸素?zé)o華、十分自然,占地面積約500平方米,建筑面積130平方米。

上清宮

上清宮是青城山海拔最高的一座古建筑群,始建于晉,五代王衍重建,現(xiàn)存建筑是清同治八年(1869年)再建。建筑群坐西向東,順等高線橫向展開(kāi),形成三區(qū)六個(gè)院落,占地面積6645.6平方米,建筑面積4202平方米。中心區(qū)沿軸線依次為山門(mén),右茶樓,左齋樓,三官樓,南、北樓,三皇殿。

山門(mén)為石券拱城樓式、重檐歇山頂,石作素面臺(tái)基、25階垂帶踏道;南區(qū)有道德經(jīng)殿,木板壁刻《道德經(jīng)》五千言;殿前有二井,名“鴛鴦井”;北區(qū)有文武殿(劍仙樓),供奉孔子、關(guān)羽,兩旁有張大千等繪王母、麻姑、三豐祖師、花蕊夫人畫(huà)碑和黃云鶴詩(shī)碑;文武殿下側(cè)一池,半月形,池深數(shù)尺,名天池,傳為麻姑浴丹處,故又名麻姑池。

上清宮至第一峰路側(cè)有玉皇坪,坪內(nèi)有前蜀王衍行宮遺址,礎(chǔ)石尤存;左側(cè)巖上有清黃云鶴題字“天下第五名山”,字高2米,筆力蒼勁;宮前有復(fù)仇谷、旗桿石、碓窩坪、跑馬坪等明末張獻(xiàn)忠農(nóng)民起義軍遺跡;周圍還有觀日亭、呼應(yīng)亭、圣燈亭,是看日出、觀云海、夜賞神燈的佳處。

真武宮(祖師殿)

祖師殿創(chuàng)建于唐,名清都觀、洞天觀,清乾隆十七年重建,改稱真武宮,現(xiàn)存建筑為清光緒年間(1875年-1908年)所建,因又供奉三豐祖師,俗名祖師殿。廟宇背倚軒轅峰,面對(duì)白云溪,地極清幽;傳說(shuō)唐玉真公主曾在此修道;唐人杜光庭、薛昌,宋人張愈曾在此隱居。

建筑群占地1840平方米,建筑面積303平方米,坐西向東,四合院布局,沿軸線依次為山門(mén)、三官殿及左右?guī)浚ㄖ问綖榇┒肥侥玖杭堋疑巾敗H俚蠲骈熑g12.6米,進(jìn)深三間7.7米,高6.49米。建筑群右邊跨出臺(tái)地部分,采用了一列吊腳樓支承。殿側(cè)有亭,名“聞勝”,1945年8月,寓居于此的愛(ài)國(guó)將領(lǐng)馮玉祥聞日寇投降,喜不自勝,捐資建亭,并題名立碑。建筑群內(nèi)還有云松塔、薛昌浴丹池、杜光庭讀書(shū)臺(tái)等古跡,存有清乾隆十七年及同治間匾額各1道,清龍蛇詩(shī)碑1方。

圓明宮

圓明宮始建不詳,重建于明萬(wàn)歷年間(1573年-1620年),稱清虛觀,清道光二十六年(1846年)重建,改稱圓明宮。占地面積3971.5平方米,建筑面積1800.3平方米,建筑形式為穿斗式木梁架、歇山頂。建筑群依山勢(shì)和使用功能從縱橫兩個(gè)方向展開(kāi),分為三個(gè)區(qū)85間房舍。

中央一組是殿堂區(qū),依次為靈官殿、斗姆殿、三官殿及左右?guī)浚蛔筮呉唤M是大片客房及后勤用房;右邊一組是貴賓用房。入口順應(yīng)地形與山道位置,偏于左前部,構(gòu)思奇巧,協(xié)調(diào)自然。宮內(nèi)古木成林,濃蔭蔽日,庭院內(nèi)遍植四季花卉,更顯清靜幽雅,山間小道從宮北面由東而西穿過(guò)。主殿三官殿,明間抬梁式木構(gòu)架,次間及稍間穿斗式木梁架,懸山頂,小青瓦屋面,前后均有副階;面闊五間22.6米,進(jìn)深三間11米,通高9.45米;因其常年難有灰塵,故又被稱為“無(wú)塵殿”。斗姆殿,明間抬梁式木構(gòu)架,次間及稍間穿斗式木梁架,懸山頂,小青瓦屋面,前后均有副階;面闊三間13.22米,進(jìn)深五間10.97米,高8.54(柱高4.52)米,臺(tái)基高0.97米。

玉清宮

玉清宮古名天真觀,早廢,1938年成都兩儀慈善會(huì)重建,改稱玉清宮。建筑群坐西向東,占地1020平方米,建筑面積697平方米,建筑結(jié)構(gòu)為穿斗式木構(gòu)架,歇山頂,是川西地區(qū)典型近代建筑之一。殿宇兩重,依次為靈祖殿、純陽(yáng)殿。純陽(yáng)殿兩旁各有一小天井,與大院只一門(mén)之隔,殿內(nèi)祀?yún)渭冴?yáng)、丘長(zhǎng)春;下為靈祖殿,建筑在一個(gè)3米高的臺(tái)階上,面闊三間13.86米,進(jìn)深四間9.76米,通高6.84(柱高3.9)米。

正面敞開(kāi),兩側(cè)廂房與殿宇連接,構(gòu)成一個(gè)淺的三合院,廂房山墻加設(shè)一段短廊,此三者均可俯瞰山下平川,形成一組觀光平臺(tái),短廊屋頂兩端為45°銳角披檐,形象生動(dòng)。宮內(nèi)有清代及民國(guó)石刻十余方。宮左側(cè)有天然蓮蕊石,形如蓮花;宮后一泉,泉水清澈,四時(shí)不竭;宮后有小道,西行里許可達(dá)丈人峰,登峰眺望,后面青城諸峰,前面千里平川,盡收眼內(nèi)。

天然圖畫(huà)

“天然圖畫(huà)”枋坐西北向東南,橫跨游山道,占地面積110平方米,建筑面積65.8平方米。枋為穿斗式木梁架,重檐歇山頂,面闊三間8.35米,進(jìn)深一間2.8米,通高6.35米。枋前左有廂房,右是長(zhǎng)亭式建筑“駐鶴莊”,抬梁式木梁架,懸山頂,面闊三間6.95米,進(jìn)深一間3.42米,高4.3米。

五洞天及接仙橋

五洞天為磚砌筑三重檐牌坊式建筑,也可算天師洞的第一道門(mén)。上依巖嶺,下臨深谷,四周古木參天。

接仙橋,始建不詳,清代重建。橋?yàn)闂l石砌筑單拱橋,寬3.5米,長(zhǎng)14.1米,跨長(zhǎng)5.25米,高4.7米,面積49.35平方米;兩側(cè)橋欄高0.8米,內(nèi)嵌石刻浮雕圖案各9幅;兩端分置垂帶踏道,前12級(jí)、后13階。

凝翠橋

凝翠橋位于建福宮至天師洞之間的游山石道上,是我市典型的古橋之一。橋北依巖壁,下臨深壑,四周古木參天,林蔭蔽日。始建不詳,清光緒二十六年重建。橋西北-東南走向,為木結(jié)構(gòu)單墩、廊式橋,長(zhǎng)9.3米,寬2.4米,面積22.32平方米;木質(zhì)橋板,距溝底3.55米;橋廊為茅亭類建筑,抬梁式木梁架,歇山頂,樹(shù)皮屋面,高4.21米;兩側(cè)置飛來(lái)椅作橋欄,靠高1米。

山蔭亭

山蔭亭位于青城山景區(qū)天然圖畫(huà)至天師洞之間,西距天師洞1.2千米,東離“天然圖畫(huà)”100米,是青城山最具代表性的“茅亭”建筑之一。建于民國(guó)二十九年(1940年),占地面積42平方米,亭邊長(zhǎng)2.05米,對(duì)角線5.36米,建筑面積26.8平方米。抬梁式木梁架、八角重檐攢尖頂,樹(shù)皮屋面。

青城山古建筑兼有宗教性建筑、紀(jì)念性建筑和游覽性建筑的特點(diǎn),是風(fēng)景、建筑和文物古跡的綜合統(tǒng)一體,是我國(guó)建筑藝術(shù)寶庫(kù)重要的一部分。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|