人們常說:“衣食住行”,“住”在人們生活中占有重要地位。民居既是民俗的體現(xiàn)又是經(jīng)濟(jì)的反映,各地民居的形式有很大的差別,四川作為我國(guó)人口最多的一個(gè)省(包括重慶市),其民居形式確有許多與其他地區(qū)不同之處。四川民居形式確有許多與其他地區(qū)不同之處。

聚落形態(tài)

川內(nèi)人口密集,城鎮(zhèn)鄉(xiāng)場(chǎng)眾多,漢族民居的分布從聚落形態(tài)角度論可劃分為三種方式,一是縣城以上的城鎮(zhèn)民居,二是區(qū)鄉(xiāng)以下的鄉(xiāng)場(chǎng)民居,三是廣大農(nóng)村民居。前兩類為街坊聚居式,后一類為自由散居式。

(1)聚落城鎮(zhèn)民居

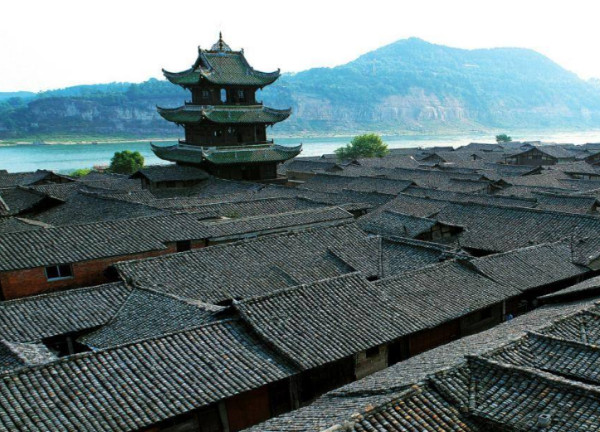

這類民居基本上是圍繞舊城核心形成片區(qū),在目前舊城改造的新建設(shè)中已保留不多,較典型的有閬中古城明清民居片區(qū),規(guī)模較大,銜巷縱橫,以華光樓為中心市樓,以十字街為主要布局形態(tài),較為規(guī)整有序,大小街巷九十余條,店鋪林立,商貿(mào)百業(yè)發(fā)達(dá)興旺。一色木構(gòu)瓦房,青石鋪地,街景錯(cuò)落有致,環(huán)境古色古香。

古城區(qū)內(nèi)保留的民居大院數(shù)十座。各具特色,名勝古跡如張飛廟、文廟、考棚、寺廟等成為民居群落的重要內(nèi)容和文化景點(diǎn)。閬中古城較為典型地反映了小農(nóng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)城市居住功能與其他社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能的相互關(guān)系和基本布局。類似的例子還有資中的清風(fēng)—條街、巴中老城區(qū)、大足老城一條銜等等。

(2)聚落鄉(xiāng)場(chǎng)民居

鄉(xiāng)場(chǎng)是廣大農(nóng)村地區(qū)的貿(mào)易交往中心,聚居形態(tài)因地形條件而隨宜變化,不論是傍山麓,臨溪河,坐埡口,都與周圍的自然環(huán)境融成一體。四川鄉(xiāng)場(chǎng)布局形態(tài)十分豐富,大體可分為如下幾種基本形態(tài)。

一是平行等高線的依山式,即利用較為寬展的臺(tái)地,常是水平一條街式,一邊傍水而筑,一邊臨崖吊腳。或者只靠山面河,呈半邊街式,如石寶寨下石寶場(chǎng)、宜賓月波場(chǎng)等。

二是依山繞纏式,即街巷布局隨彎就勢(shì)盤繞而上形成聚落,鄉(xiāng)場(chǎng)內(nèi)房屋錯(cuò)落,布量自由,街巷或斷或續(xù),溪澗穿插其間,空間變化十富。如巴中恩陽(yáng)鎮(zhèn)、酋陽(yáng)龔灘場(chǎng)等。

三是垂直等高線的爬梯式,即場(chǎng)鎮(zhèn)街巷以梯道為主,背山面河,順坡而上,可由河邊直達(dá)山顛,十分壯觀,如達(dá)縣石梯場(chǎng)。更著名的是臨長(zhǎng)江邊的石柱西沱鎮(zhèn)街巷,梯道分段而上,長(zhǎng)達(dá)數(shù)里。

四是爭(zhēng)取空間的廊坊式,即街坊兩側(cè)均為寬大廊檐,形成一明二暗的長(zhǎng)廊街,有的還形成騎樓街。這既擴(kuò)大了銜巷功能,又?jǐn)U大了店宅功能,同時(shí),不但適應(yīng)炎熱多雨的氣候,還使鄉(xiāng)場(chǎng)狹窄臺(tái)地得以充分利用。此種形態(tài)在川東、川南一帶十分普遍。如涪陵龍?zhí)秷?chǎng),大渡河的安順場(chǎng)等。

五是獨(dú)具一格的船形式,即整個(gè)鄉(xiāng)場(chǎng)形態(tài)總平面如一梭形,兩端窄、中部寬,利于街道主要空間的各種活動(dòng)。這種形式常同廊式街結(jié)合,更具特色,富于獨(dú)創(chuàng)性。如著名的健為羅城鎮(zhèn)、廣安肖溪場(chǎng)等。

六是安全防御性的寨堡式。四川多戰(zhàn)亂匪禍,為求防御自保,常利用山地險(xiǎn)要形勢(shì)構(gòu)筑寨堡以聚居,俗稱寨子。此種形式在漢代即有塢堡,有的鄉(xiāng)場(chǎng)也用這種形式選址于山口,周圍以石砌城墻,并配以甕城制度,儼然軍事要塞。

七是一般的十字街式.在地勢(shì)較為平坦的壩子及川西平原分布較多,布局較規(guī)整,街巷亦較寬大,如成都近郊的天回鎮(zhèn),巫山大昌鎮(zhèn)等,這也是較為普遍的形態(tài)。

(3)聚落農(nóng)村民居

這就是廣大農(nóng)村的散居式民居。四川村落民居分布與北方平原不同,主要在于如何適應(yīng)山區(qū)地形和農(nóng)田分散狀況,住居多近農(nóng)田,便利耕作,因此很少形成像北方那樣集中的村莊或寨子,而呈大分散小集中的星羅棋布方式。有不少是單門獨(dú)戶,與周圍的竹木樹林、院壩等形成一個(gè)住居單元體;有的三五戶形成較大的院落組團(tuán);有的大戶人家則集數(shù)十間房為多進(jìn)院落的大建筑群。它們都具有自成一體的散居特點(diǎn),這也是數(shù)量最多的一種民居聚落的形態(tài)。

平面類型與特點(diǎn)

(1)一字式

較為簡(jiǎn)易的普通民宅常用此式,多見于鄉(xiāng)間,或木構(gòu)或版筑等。這種—字式常用三開間,是一明二暗的形制。明間開門,后退一至二步架,形成一個(gè)門斗空間稱“燕窩”或“吞口”。入門則為堂屋,后壁供牌位,常為木壁龕式,制作精良。左間一般位東,作臥室,右間位西,又分前后二小間,前小間為飯?zhí)没螂s務(wù)房,后小間為灶廚房,川北山區(qū)還設(shè)有石欄的“火塘”,供膳食或取暖之用。這種三開間為最基本的布局方式。在院落組合中,一般人家的正房也是此種三開間式,所謂“庶民房舍不過三間五架”。

正房五間只見于極少數(shù)大戶人家或王公府邸。有的一字式五開間,也只是突出正中三間,兩側(cè)多出的耳房其檐口、屋脊必須低于正房。在農(nóng)村有的一字式還在三間式兩山面加建單坡頂“偏廈”,隨地形變化,呈現(xiàn)出豐富多樣的造型。一般偏廈間多為畜圈或作雜儲(chǔ)之用。屋頂多為懸山式,但前后坡不等,常做成前短后長(zhǎng),循口則前高后低。較長(zhǎng)的后被稱“拖檐”,有的僅及人高。這樣,房屋中柱以后的空間則可多利用。

(2)丁字式

又稱一橫一順式,或曲尺形,即在一字式基礎(chǔ)上在耳房部分垂直向加?xùn)|西廂,二至三間,可作臥室或雜儲(chǔ)、灶房等。這樣可于正房前形成一個(gè)半圍合的敞院壩,供農(nóng)家活動(dòng)之用。有的圍以竹籬或柵欄,側(cè)面設(shè)簡(jiǎn)易帶頂院門,稱“蓬門”或“柴門”。這種布局方式在單家獨(dú)戶的山區(qū)鄉(xiāng)間也十分普遍。

(3)三合院

常見的為一正二廂,呈“門”字形,列于同平面的臺(tái)地上,前為寬大的院壩。較大型的三合院,正房三間,左右各帶一至二間耳房。又稱磨角房或抹角房,或檐偏子。為利用地形,亦有正房位于較高臺(tái)地,廂房可為二層或一層吊腳,稱吊樓,山區(qū)農(nóng)戶常把在吊腳層用作敞開式畜圈欄。左右兩廂因地形條件可間數(shù)不一,三合院則成不對(duì)稱的變化形態(tài)。三合院亦可于院壩前做竹木籬笆圍柵,或做矮土墻。設(shè)竹木柵欄門,講究的做帶瓦頂?shù)脑洪T或磚石的牌坊門。廣安協(xié)興鄉(xiāng)牌坊村鄧小平故居是較規(guī)范的大型三合院民居的典型實(shí)例。更為大型的三合院還在兩側(cè)添設(shè)條形天井式圍屋,川北、川西南一帶還有附設(shè)土筑碉房,以備安全防御之用。

(4)四合院。又稱四水歸堂或四合頭。即四面房屋圍合空間,庭院大者多直呼院子,小者為天井式;四圍為平房或樓房,則稱印子房,與云南一顆印類同。這是用得較多的一種平面形式。四合院組合豐富,可形成較大規(guī)模,故有的人家宅院就常稱為“王家院子”、“張家院子”;若院子附帶園林布局,又稱“王家花園”、“張家花園”等等。四周房屋檐口高度一致者,又稱“四檐平”;若正房檐高出,其余二面房檐相平,則稱“三檐平”。有的在四合院正房?jī)蓚?cè)又圍合出小的耳天井,增加了四合院庭院空間的變化。

(5)重臺(tái)重院

大型四合院常因地形變化呈重臺(tái)重院布局,多者可達(dá)五進(jìn)以上院落。一般呈縱深式沿等高線遞進(jìn)而上,一臺(tái)一院或二院。院落空間越到后面越小越緊湊。總的布局為前廳中堂后室。一些豪貴宅邸多用兩重廳制度,宅后部設(shè)祖堂或祠堂。更大型的合院式住宅在兩側(cè)附加軸線形成平行的天井式跨院,其至多重跨院,形成規(guī)模龐大的組群。

故川中多以天井?dāng)?shù)稱這類大宅院為“四十八天井”或“—百零八朝門”等等,這類民居一般以主廳為界分別內(nèi)外。外為公共活動(dòng)和對(duì)外接待室,內(nèi)為居寢之所和女眷之地。有的大院正門處設(shè)戲樓,入口設(shè)在戲樓臺(tái)下;有的戲樓獨(dú)立建在宅院前廣場(chǎng)上;還有在左右軸線平行戲樓分列經(jīng)樓(讀書樓)和佛堂樓,更加顯赫氣派。在跨院處則設(shè)男花廳于右,女花廳于左,作為接持客人之處。

還有在后花園處設(shè)后花廳的,尊貴客人方可入內(nèi)。正廳、花廳常作檐廊,華貴者呈卷棚式,或帶美人靠,空間富于變化。在四周封閉的院墻之內(nèi),花園甚至不止一處,有的也將戲樓布置在后花園內(nèi),花園內(nèi)設(shè)有假山、水池、亭臺(tái)、樓閣等,十分華麗精巧。在川中成渝之間這類豪紳大宅或“大夫第”式住宅不少。

除上述縱深式重臺(tái)重院形式外,川內(nèi)還有不少利用坡地水平臺(tái)地布置橫向式臺(tái)院。從前院進(jìn)入第二重天井,房屋布局即呈橫向展開布局多重天井。如川南江安夕佳山黃家大院就是這種形制的范例。縱深式大院則以合川獅灘涼水井李家大院為典型。此外,川中還有一類大院則仿北方四合院垂花門式院布局的宅院,多為在北方為官告老還鄉(xiāng)者營(yíng)建。除了鄉(xiāng)間大宅院外,多重天井式院落在城鎮(zhèn)民居中也較多、如閬中古城片區(qū)保留這樣的明清時(shí)期的天井式民居為數(shù)不少。

(6)走馬轉(zhuǎn)角樓

在城鎮(zhèn)天井民居中,以樓居為主,多為二層,上下均為寬大檐廊環(huán)繞一周,稱走馬轉(zhuǎn)角樓,尤其適應(yīng)多雨氣候,雨天不用濕鞋可走遍全宅。一些印子房也多采用此式。

(7)前店后宅和下店上宅式

四川多場(chǎng)鎮(zhèn),常采用營(yíng)業(yè)貿(mào)易和居住結(jié)合的形式。門前為柜臺(tái)式,為容納顧客,便于經(jīng)營(yíng),前做寬大前檐或騎樓式,后部或樓上居住,有的中隔以天井,有的后部設(shè)庫(kù)房、雜儲(chǔ)或后園地作為手工作坊,呈前店后坊樓居式布局。在臨街方向大多可為三間鋪面,小者可單間,呈縱深發(fā)展,又稱“竹筒式”平面。在場(chǎng)鎮(zhèn)街坊組合上便形成一種別具一格的聯(lián)排式沿街民居,有的為雙面寬廊,稱“廊坊式”,有的呈“騎樓式”,有的樓層姚出呈“挑廂式”,銜景風(fēng)貌豐富多樣,如樂山沙灣鎮(zhèn)郭沫若故居就是前店后宅式的例證。

(8)自由吊腳樓

在坡度較陡的山地,民居以自由吊腳樓以適用地形,尤以重慶吊腳樓最為著名。因其住宅大門面臨的街巷有下跌式、上爬式兩大類,故也稱為“附崖式建筑”。有的甚至可下躍或上爬達(dá)四至五層。其堂屋、臥室、廚灶、條儲(chǔ)等房布局隨宜,十分靈活并常采取利用邊角小臺(tái)地或分層入口擴(kuò)人居住功能;在鄉(xiāng)間還常見小道邊一種穿心店吊腳樓,即房屋前半空敞,讓道路穿過,并沒簡(jiǎn)單靠欄坐凳,行人可坐小憩,另—半作店面,供營(yíng)業(yè),吊腳部分作為居住。所謂“一條石路穿心店,三面臨江吊腳樓”,就是這種隨處可見的鄉(xiāng)間民居形態(tài)的寫照。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|