文明需要呵護,歷史需要傳承。山西歷史文化悠久,是華夏農耕文明的代表,傳統文化資源富集,現存的古村落約3500處,登記建檔1736處,中國傳統村落550處,是北方漢民族地區傳統村落數量最多、風貌最完整、集聚度最高、類型最豐富的省份。近年來,山西省高度重視傳統村落、傳統院落、傳統建筑的保護發展,采取一系列措施,促使傳統村落的保護利用工作取得了長足的進步,為推動經濟社會轉型、實施鄉村振興戰略、帶動群眾增收致富作出重要貢獻。

山西省文物局副局長趙曙光表示:“山西省正采取一系列措施,用保護文物的思維來保護古村落,未來,將力爭實現山西省建立全覆蓋的分級保護體系,將傳統村落、傳統院落、傳統建筑全部納入保護對象。通過近些年來的古村落古街區古建筑的保護,反映出山西文化自覺意識提高,思想認識上對歷史遺存遺跡的重視逐步在形成合力。”

建立沁河流域古堡古民居

文物密集區體制改革試點

“自2014年以來,在國家文物局大力支持下,山西省加大對國省保集中成片傳統村落保護。2017年,山西省選定晉城市作為沁河流域古堡古民居文物密集區體制改革試點市,在文物本體保護、環境整治、文物的研究闡釋、文創產品的開發、文化旅游融合發展上打破保護級別、地域、體制的限制,創新機制,統籌使用文物保護資金,每年安排1000萬元用于試點區域內的文物保護維修。”山西省文物局文物處處長白雪冰告訴記者,“目前,已組織完成了太行古堡文物密集區試點60余處建筑的保護修繕、立面改造,有效提升了太行古堡的整體形象和利用空間。”

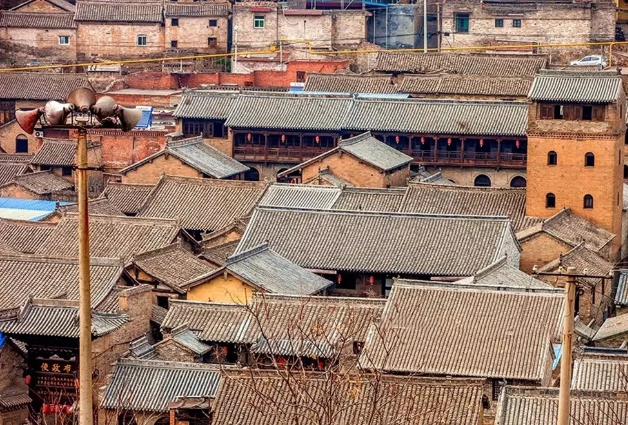

晉城市古建筑類文物5447處,宋、金木結構古建筑占全國三分之一,特別是歷代形成的太行古堡特色鮮明、隨處可見。太行古堡是我國三大古堡群之一,是中國北方防御型堡寨聚落的典型代表,是研究中華優秀傳統文化的活化石。目前,晉城范圍內遺留的太行古堡多達117處,以湘峪古堡、竇莊古堡、郭壁古堡、柳氏民居、皇城相府、郭峪古堡、砥洎城、上莊古堡(天官王府)、中莊古堡、大陽古鎮、碗子城、良戶古村等為代表。

晉城市陽城縣沁河東岸,可樂山下,有一個山水環抱、古色古香的村子,它就是陽城縣中莊村,中莊村毗鄰晉陽高速,緊挨皇城相府,有著近1500年的歷史,這里自古民風淳樸,崇尚文化,曾被評為“中國傳統古村落”、“中國景觀村落”、“山西省歷史文化名村”。

中莊村作為千年古村,走在其中,其安靜古樸,質樸素雅,古香幽動的氣質,讓人流連忘返。目前,村內古建筑群占地3.8萬平方米,其中,布政李府保存最為完好,距今已達五百年之久,“棋盤式”的建筑特色獨樹一幟,如今經過修繕開發,吸引著慕名而來的八方游客。

來到布政李府,可以體驗棋盤八院、糧倉院、進士第、師生院、湯帝廟及明代古暗道、地道等。可用餐可住宿,有非物質文化遺產——八八宴席,有精心改造的明朝特色客棧等。

據介紹,2013年中莊村被列為陽城縣全國古堡民居第一縣試點村,2017年被列為晉城市陽城縣沁河流域古堡古村密集區試點村,累計投資5000余萬元,探索采取權屬不變、集體租賃、集體修復的方式,對30余處古院落進行了修繕。

陽城縣文物局局長宋小軍介紹,實施打造“全國古堡民居第一縣”工作以來,陽城縣采取系列措施,出臺優惠政策,建立機構試點,在“打造”村成立文物保護中心,中心負責人由各村的書記或村長兼任,負責本村“打造”工作、文物保護、管理、利用等,為開展打造古堡民居第一縣工作提供了組織保證。建立產權試點,以村級為單位,對修繕前的古堡、古建、古村采取產權不動、用租賃方式進行,修繕后實施統一管理和利用,充分解決了以往保護過程中私有古民居產權進行置換時而產生的資金嚴重短缺問題,突破了文化遺產保護與利用發展中的瓶頸。

建立經費試點,出臺了《陽城縣打造全國古堡民居第一縣財政補貼辦法》,按照補貼辦法對凡是投入古堡、古建、古村保護修繕的組織和個人及時給與了資金補貼,有效調動了大家保護和利用人文資源的積極性。建立方法試點,在每一處“打造”點確定2名文物工作人員,負責技術指導、掌握進度,解決問題,監督質量等,確保了試點工作順利進行。

目前,太行古堡文物密集區已形成45.1平方公里的文化產業集聚群,解決百姓就業6000余人,實現了既有利于文物保護,又有利于經濟發展的“雙贏”目標。

社會的參與 文明的守望

“山西省是文物大省,除國保、省保基本得到較好保護外,其余大量市、縣保和一般不可移動文物同樣亟需保護,任務繁重。面對如此繁重的保護任務,僅靠各級政府的投入是遠遠不夠的。為此,山西省委、省政府于2017年5月啟動了社會力量參與文物保護利用“文明守望工程”,旨在推動社會力量積極參與,逐步形成有錢出錢、有力出力、有點子出點子的文物保護利用新格局。”白雪冰介紹。

早在“文明守望工程”開始前,山西省關于古村落的保護利用已經已經開始了積極的探索。2014年,平順縣石城鎮“太行三村生態博物館——豆口認知中心”建成開放,是我國北方漢民族地區第一家,也是山西省首家生態博物館。

博物館是以村寨為單位、融山區生態景觀和以山民文化為主題的人文景觀于一體的沒有圍墻的新形態“活體博物館”,讓文化遺產和與生態環境得到整體的、原真的、活態的保護,并不斷延續和可持續發展。

豆口認知中心由一座建上世紀50年代的三層閣樓式人民禮堂改造而成,建筑面積450.82平方米,布展面積363.97平方米,以第一主人公的視角,再現了豆口太行水鄉的秀麗風光、歷史悠久的特色古建、柿紅米香的豐富物產。

渾源縣麻家大院,為山西省級文保單位,在政府出資修繕后一直處于空置狀態,未能有效發揮其社會效益。

2018年10月,收藏家程錦瑞與渾源縣文物主管部門簽定了認養合同,接手麻家大院的管理工作。一年多來,在各級各部門的大力支持下,程錦瑞在做好文物保護工作的基礎上,雇傭6名工作人員全時段對麻家大院進行有效管理維護,全系統監控設備安裝到位,并籌措近百萬元資金對大院整體設施及展品進行了充實完善提升,民俗家具、渾源窯瓷器瓷片等近千件地方特色文物進入麻家大院各展廳,相關文化以及扶貧培訓也相繼開展,省內外游客紛至沓來,空置多年的麻家大院成為享譽一方、獨具特色的文化游覽之地。麻家大院如今的成就也成為“文明守望工程”的典型案例之一。

“文明守望工程”在全國首開先河,在山西生根開花,針對社會力量“進不來”“用不上”“養不好”等問題,山西省政府出臺了《山西省社會力量參與文物保護利用辦法》。在堅持雙方自愿的基礎上,大力度地把集體和個人所有的,包括國保、省保和一般不可移動文物,全部納入社會力量參與保護利用的范圍。這是目前國內第一部專門針對社會力量參與文物保護利用的省級政府規章,有利于破解山西文物工作長期存在的瓶頸和難題,促進更多社會力量參與到文物保護利用中來。

為充分調動社會力量參與的積極性,2019年6月,山西省文物局和相關部門圍繞“文明守望工程”不可移動文物認養、非國有博物館創設、文創產品研發等重點內容,明確稅收優惠、經費補助、人才培訓、專業指導等方面30條政策鏈條,進一步優化社會參與環境,讓參與者真正享受到政策紅利,使其參與文物保護利用的潛力和動能得到最大釋放。

山西省在推進社會力量參與的實踐中,緊密結合文旅融合,選擇一批前景看好、條件成熟以及涉旅文物保護單位予以重點支持,首批公布了可供選擇的文物點252處,幫助參與者按圖索驥,擇定愛心安放之處,為社會力量參與文物保護利用提供了重要支撐。

經過兩年多實踐,各地社會力量參與文物保護利用的熱情高漲,古民居院落維修后一些成了民俗客棧,一些成了研學基地,一些成為民俗展覽場館,一些成為當地老百姓的書屋,一些成為院校的實習基地,文物建筑在新時代重新煥發出生機與活力。

文物“認養”全民守護

作為社會力量參與文物保護利用的重要方式,文物“認養”在山西如火如荼地進行著。如今,山西省各級政府提供政策性引導,鼓勵、推動文物“認養”,提供便利條件和技術支持,符合條件的企業和個人承擔文物修繕、開放利用的社會責任。政府與社會各方力量堅守公益的初心,共同探索文物保護的可持續之路。

太原市的古建筑迷劉建月在對趙家山天王廟修繕時就想好了,以后要在這里開展各種活動,打造成一個研究書畫、國學、佛學的場所。他說,養它30年,希望能帶動更多人參與文物保護。

長治市文物收藏愛好者楊旭亮為他多年來收藏的老酒、老醋找到了適合的展覽場所,就是他“認養”的凹里村關帝廟。修葺后的關帝廟,正殿仍供人祭拜,兩旁的耳房就成了“老酒老醋博物館”,在博物館正式免費對外開放那天,他激動萬分,對幾個月來不理解自已的家人說:“人在社會上,總要做一些事情。這一刻我覺得所有的心血投入都是值得的”。

文物“認養”始于2010年10月山西省臨汾市曲沃縣的試點工作,曲沃成為山西省實施中國首個省級“古建筑認領”法規的樣本城市。

山西曲沃出臺《曲沃縣古建筑認領保護暫行辦法》,用地方法規規范認領行為,辦法明確認領者需堅持“修舊如舊”原則,產權不變,期限不超30年,認領期滿,古建筑的管理使用權無償返還原所有者。首次試點為曲沃義城黃帝廟、西海村龍王廟、龍泉寺等6處縣級文物保護單位。

為了避免文物被過度開發,文物部門對認領保護人的資格、修繕設計、招標過程、施工過程簽署認領協議等各個環節都嚴格審查把關。當地一些企業家積極響應,使曲沃縣的文物建筑得到了保護利用,引起較好的社會反響。

晉中介休市的張壁古堡運營是相關政策出臺前企業“認養”文物的嘗試。這里曾有一半民居被毀,2009年被凱嘉能源集團有限公司接管后,前后投入4億元進行保護和利用。運營過程中,企業與文物局建立了聯系與匯報制度,接受文物部門的監督管理,配合完成相關工作。企業同時成立“山西凱嘉古堡文化研究院”,聘請專家學者作為顧問團體,與山西大學等研究機構合作,開展古堡文化的學術研究,為文物保護展示提供了技術支撐。

自認養工作推進以來,一大批文物建筑通過認養得到了維修保護,但在實施中仍存在一些問題,針對認養中遇到的問題,山西省文物局先后又出臺了加強文物建筑認養管理工作的意見,規范認養人行為,加強對認養單位和個人的指導服務,杜絕“好心辦壞事”,進一步明晰了各方責任。

如今,山西省在認養工作推進中,嚴格依據有關法律法規、在政府相關主管部門的監督下,通過推介會等形式,動員社會力量進行文物保護和利用。此后再對認領者進行挑選、審核,對修繕方案依法報批,施工過程嚴格把控。企業或個人獲得認領文物建筑的資格后,與地方政府簽訂協議,開展保護修繕工程,在文物部門的指導下進行開放利用。

發動民間和社會力量認領保護古建筑的做法,應該說是對文物資源保護力量的拓展和延深。文物“認養”為文物保護利用提供了新的思路,解決了文物建筑無錢修、無人管的難題,也是社會力量參與文物保護利用探索了一條途徑。

“人民群眾是歷史的創造者,更是文物的守護人。文物保護利用,政府是主導,社會是基礎。只有發動民眾的積極支持和廣泛參與,才能實現政府與社會合力并重,才能走出一條符合國情、山西省情的文物保護利用之路。”趙曙光說。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|