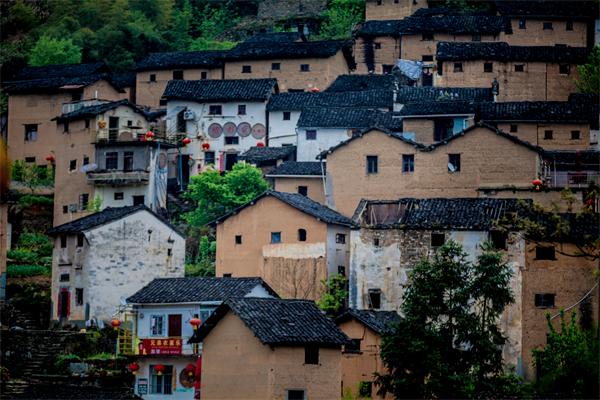

傳統村落是在中華民族五千年農耕史的長期發展過程中逐漸形成的。它們是農耕生活遙遠的源頭和根據地,至今仍有大批的人在村落謀生,村落凝結一代又一代人的記憶,傳承著民族文化形態的本源。傳統村落數量繁多、異彩紛呈、獨具價值,它是遺存的歷史,孕育著族群的文化記憶。

一、解決產權困擾產權問題是古村落保護困擾已久的難題。目前不少古村成為空心村,保護、修繕工作難以開展的其中一個重要原因是古村中大部分老建筑都屬于私人所有,修繕所需大量資金,村民自己沒有承擔能力,同時也缺乏對老建筑進行保護和維修的動力,但如果是由政府投入進行修繕,一方面古村落中大量的老建筑需要修復,政府未必能承擔大量的資金,而另一方面老建筑的所有權并沒有改變,用公共資源用于私人物業的修繕存在不合理,在現實中很難開展。

二、統籌新村和古村建設新村、古村統籌建設應首先明確定位新村和古村的不同功能,做好相互銜接,其中一個重要思路應該是“利用古村吸引游客,利用新村完善的設施服務游客”,一方面要保護舊村的原生態的物質和非物質文化遺產,挖掘舊村的歷史文化價值,開發旅游特色資源;另一方面是做好新村的規劃、整治,為村民提供良好的居住環境,并建設完善古村旅游服務的各項設施,避免在古村過度的建設而破壞古村的古樸氛圍。

三、完善基礎設施建設農村城市化建設的精髓和關鍵在于完善農村的基礎設施和公共服務設施。很多農村的城市化多為大拆大建,將原來很多富有鄉村韻味及歷史價值的元素無形中抹殺,興建了大量現代的建筑,使大部分村莊千篇一律,沒有了自己的特色和歷史底蘊,這也是當今農村城市化建設過程中的一大誤區。因此,要縮小城鄉差別,加快農村城市化進程,首要就是完善農村的基礎設施。對古村的基礎設施建設應該以保護古村的整體風貌為前提,改善居住環境。新村的基礎設施應按較高的標準進行建設,以滿足村民日常生活的需要及未來一段時間的需求。

四、維持古村的整體風貌一是在保留原有建筑風貌前提下,采取原來的特色建筑材料和傳統的建筑工藝,對老建筑進行適當修葺和改裝,維持老建筑原來的古樸外觀和建筑裝飾;二是可根據老建筑的用途,在盡量保留原有建筑結構和風格的前提下,大力改善內部的生活設施,如廁所、水電、網絡、照明等,滿足現代日常生活、辦公的需要。

五、加強古村的文化建設文化保護和建設是古村保護開發的一個重要內容。隨著原居民逐漸遷出古村,古村的生活氣息、傳統文化不可避免地逐漸流失,最終使古村變成一個只有歷史建筑物,而沒有軟文化的空殼。加強古村的文化建設一個重要的措施是要給傳統文化注入活水的源泉,使其與現代文明適應,在村鎮(鄉村)的不斷建設、發展中傳承下去,并散發出新的活力。

古村落里房屋、巷弄、院落、河流、水口、古井、墳地、殘垣斷壁、一草一木,均是物質層面的保護利用對象,而發生于這些物質存在中的記憶、習慣、儀式、信仰、手工技藝等傳統文化同樣重要。

古村落保護利用要與禮堂文化、農民文化樂園活動結合。鄉音、方言、農家菜,說書、唱戲、趕廟會,祈福祭祖傳家風,拜師學藝敬鄉賢,是古村落的靈魂、血液和根脈,是村民樂享生活的常態,也應是古村落開發利用、“旅游留人”的法寶。

要突出文化挖掘、故事整理、包裝宣傳和策劃營銷,用活用足“互聯網+”,將古村落整體打包,資源整合,重點推出休閑度假、農事體驗、茶文化、民俗風情、影視基地等旅游產品,主推一村一品,構建融居民生產生活、休閑體驗、購物旅游為一體的民俗文化村和非遺文化街。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|