中國西北地區著名古建筑群之一,原名太昊宮,俗稱人宗廟,地址位于甘肅省天水市秦州區西關伏羲路。一九六三年被甘肅省人民政府公布為甘肅省重點文物保護單位,現為全國重點文物保護單位。

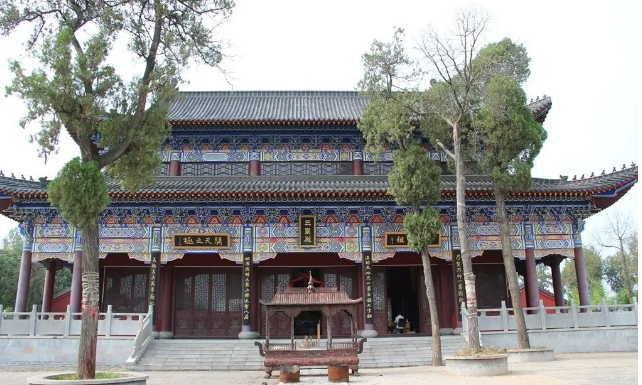

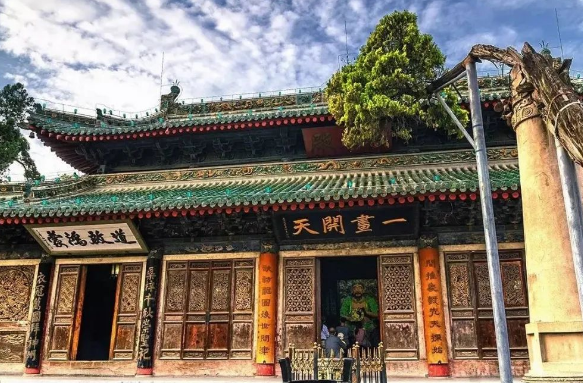

伏羲廟坐北朝南,臨街而建,院落重重相套,四進四院,宏闊幽深。廟內古建筑包括戲樓、牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿、鐘樓、鼓樓、來鶴廳共10座;新建筑有朝房、碑廊、展覽廳等6座。新舊建筑共計76間。整個建筑群包括牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列,層層推進。

國內不少專家、學者認為:重視保護這一建筑群,對于研究中國遠古歷史、探討明代建筑藝術、考察天水地方民俗風情等,有著相當重要的實物資料價值。史料記載,元代統治者對“三皇”特別推崇。他們認為,“三皇”應為伏羲、神農、軒轅。元大德三年(公元1299年),成宗鐵木爾,詣令全國各州、縣,務必修建“三皇”廟,以通祀之。

當時,天水市作為秦州府治,又是成紀縣地,即伏羲故里,因之,這里的“三皇”廟也便修得特別講究。此廟就是如今伏羲廟的前身。此廟從建成到元朝覆亡,雖然只有六十多年光景,可是由于政局動蕩,各方均受牽連,文化、宗教、教育等諸業日趨蕭條;因之,到明代初期,天水“三皇”廟已傾倒坍塌,不成樣子了。

直到明代中葉,弘治三年(公元1490年),在秦州指揮“明威將軍”尹鳳的倡導組織下,才在原“三皇”廟的基礎上,重新起造廟宇,始稱“伏羲廟”,延續至今,已近五個世紀了。據記載,伏羲廟起初并不很大。自嘉靖三年(公元1524年)起,巡茶御史陳講,用了三年時間進一步開拓修繕,為伏羲廟的規模和布局奠定了基礎。

近五百年來,又先后歷經明嘉靖十年(公元1531年),清順治十年(公元1653年)、乾隆五年(公元1740年)、嘉慶十一年(公元1806年)、光緒十三年(公元1887年),屢次擴建、維修,才成如今這樣整肅宏偉、遠近聞名的古建筑群。伏羲廟,坐北向南,占地一萬余平方米。現存建筑為兩門三進。

1963年人民政府公布為甘肅省重點文物保護單位。伏羲廟址位于天水市秦城區(現為秦州區)西關伏羲路。2001年06月25日,伏羲廟作為明、清古建筑,被國務院批準列為國家級重點文物保護單位。明弘治三年(1490年)創建,嘉靖二年(1523年)、清順治十年(1653年)、乾隆四年(1739年)重修。嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間由原來的3間擴建至5間,光緒十一年至十三年(1885~1887年)間又重修,始成今制。面闊5間計17米,進深2間計5.4米。懸山頂,綠瓦龍吻,質樸典雅。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|