漢服,全稱是“漢民族傳統服飾”,又稱漢衣冠、漢裝、華服,是從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以“華夏-漢”文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格,明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現。它承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學,傳承了大概30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

漢服種類

漢服作為中國傳統服飾,擁有悠久的歷史淵源。它的起源可以追溯到中國古代的衣冠禮儀制度,原始形態可以追溯至夏、商、周時期。古代的漢服種類豐富多彩,從禮服、仕女服、宮廷服、儒士服等多種類別。每一種漢服都有其獨特的特點。

秦漢時期

漢服在周朝時期已經發展出完備的禮儀制度,包括上衣下裳、冕冠、嬰珞等。咱們現在俗話說的“穿衣裳”指的就是“上衣下裳”。在隨后的春秋戰國時期,諸子百家爭鳴,儒家學派的興起,使得漢服逐漸發展出儒家式的服裝,如深衣、直裾等。當時的人多穿深衣制的袍服,不同場合穿不同顏色,通過領、繡、緣邊、冠、綬帶等區別身份等級。西漢多曲裾,東漢多直裾,男士帶冠、帽,女士盤發。

大唐盛世

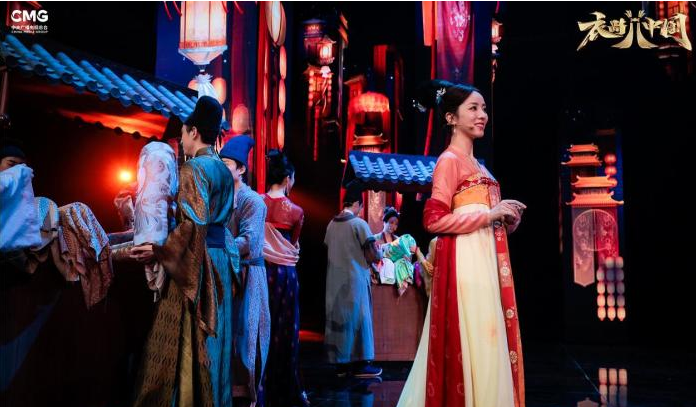

唐“開元盛世”國力鼎盛,社會風氣大度,領先世界的文明,唐制漢服最能反應當時的繁榮昌盛。唐代絲織品產地遍及全國,無論產量、質量均超過前代,從而為唐代服飾的新穎富麗提供了堅實的物質基礎。加之與各國人民廣泛交往,對各國文化采取廣收博采的態度,使之與本國服裝融會貫通,因而得以推出無數新奇美妙的冠服。初唐時期的漢服,是傳統的糯裙裝,上衣,下裳。初唐時期的漢服,是傳統的福裙裝,標準的上衣,下裳。所以人們常說的“衣裳”衣是指上身的穿著,裳是指裙子。

到了中晚唐時期,女裝逐漸華麗大氣,類似于禮服。且這一時期開始復古,逐漸以凸顯女子身材為主。

總的來說,唐朝社會安定,經濟繁榮,民風較為開放,女子服飾也有了較大變化,各樣的服飾款式群芳爭艷,或大氣飄逸或華麗多姿,成為了中國服飾史上璀璨耀眼的一段星河。在這段時期,齊胸襦裙便是女子最為經典的服飾之一。

大宋時期

宋代盛行程朱理學,社會比較保守封閉,服飾比較儒雅質樸。宋代女子以瘦為美,跟以前各個時期不太相同,整體審美偏向窄瘦。服飾色彩也變得淡雅、文靜,多用粉紫、黑紫、蔥白、銀灰、沉香色等等。服飾紋樣由比較規則的圖案變為便寫生風格的花紋,更加生動活潑。平民女子服飾變化小,尤其是勞動婦女或婢仆等。

宋朝的衫、福、襖、半臂、背心,基本沿襲晚唐五代服飾。另外宋朝服飾也有其他發展。宋朝女子將褲露于裙外,或也單著褲而不著裙。帔帛發展到宋代變為霞帔,是貴婦的命服,式樣紋飾隨品級高低而有區別,且質地變得較為厚重。

由于經濟的繁榮和文化的發展,宋朝服飾的種類和款式變得更加豐富多樣,同時還有一些新的設計和制作技術被引入,宋朝服飾以細膩精致的刺繡、寶石等飾物為主要特點,注重服飾的美觀和裝飾性,體現了時代的繁華和文化的精髓。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|