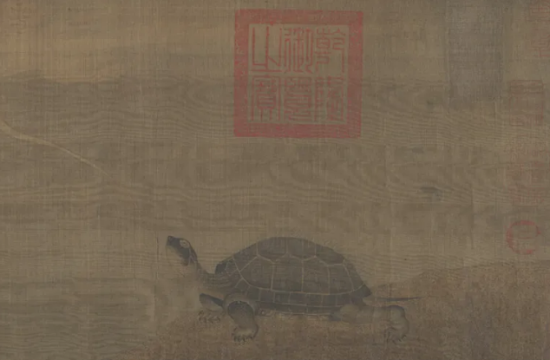

《易經(jīng)》作為中華文化源頭性的經(jīng)典,其象征體系復(fù)雜而深邃,其中“龜”的意象在三處卦辭中出現(xiàn),分別是《頤卦》《損卦》《益卦》。歷代易學(xué)者多從占卜工具的角度解讀“龜”,但若將其進(jìn)一步上溯至文化意義的層面,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),“龜”不僅是工具,更是一種象征——象征終極性共識(shí)與根本信念,是“立公識(shí)”之器,是文明秩序的內(nèi)在支撐。

一、《易經(jīng)》中的三處“龜”辭簡(jiǎn)析

1.《頤卦》:“舍爾靈龜,觀我朵頤,兇。”

此處“靈龜”原為古人占卜之圣器,是通達(dá)天地、明察吉兇之象征。卦辭批判的正是——拋棄了象征終極共識(shí)的“靈龜”,而沉溺于“朵頤”(口腹之欲),不以道業(yè)為先,只顧眼前私欲。其言外之意是:當(dāng)人不再以“公識(shí)”為依歸,而放任私欲主導(dǎo)生活,便走向人格的崩壞與兇險(xiǎn)。由此,“靈龜”被賦予了指代“終極性信念”的象征意義。

2.《損卦》:“或益之十朋之龜,弗克違,元吉。”

“十朋之龜”指代等級(jí)中最為貴重的靈龜,是用于國(guó)家重大決策的占卜器。《漢書·食貨志》記載其價(jià)值之高,明確其為“四品龜寶”中之上品。卦辭中的“或益之十朋之龜”,表示在損中有益,即通過增強(qiáng)對(duì)“終極共識(shí)”的信念,激發(fā)群體行為的穩(wěn)定性與方向感,故“弗克違,元吉”,意即“不可違逆者為根本之吉”。這清晰揭示出:抑損之道若無(wú)信念激勵(lì)、無(wú)公識(shí)支撐,則難以貫徹。

3.《益卦》:“十朋之龜弗克違,永貞吉。”

此處與《損卦》一致,依然強(qiáng)調(diào)“十朋之龜”的不可違性,代表最高層級(jí)的價(jià)值共識(shí)不可動(dòng)搖。若能“永貞”守之,必得“吉”。“永貞”即恒久堅(jiān)定的信德,“龜”則成為這種恒久信仰的象征。此處強(qiáng)調(diào):益人之道不僅是物質(zhì)給與,更是心靈上的共識(shí)維系與精神力量的持續(xù)給予。

二、文化與制度語(yǔ)境中的“龜”:公識(shí)之象

我們?nèi)魧⒛抗鈹U(kuò)展至古代制度文本與哲學(xué)典籍,可發(fā)現(xiàn)“龜”不僅是占卜工具,更有其在文化體系中的象征意義。

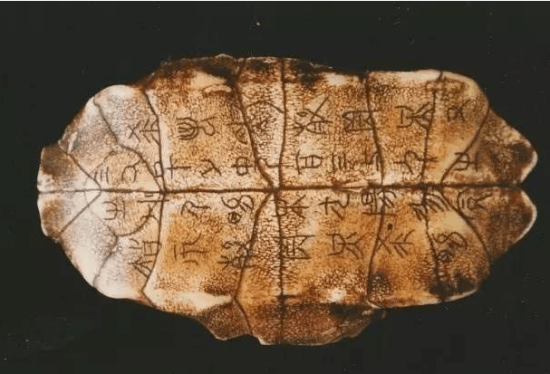

《慎子》中明確指出:“蓍龜,所以立公識(shí)也;權(quán)衡,所以立公正也;書契,所以立公信也。”

其中“蓍龜”被列為確立“公識(shí)”的基礎(chǔ),即建立共同認(rèn)知、社會(huì)共識(shí)的根本工具。“龜”作為一種神圣媒介,其神圣性源自其在占卜中的“中介性”與“不可偽造性”——它所傳達(dá)的,不是某個(gè)個(gè)體的主張,而是集體所認(rèn)定的“天命”與“道義”。

《漢書·食貨志》對(duì)“十朋之龜”有嚴(yán)密分等,依尺寸、形制、用途確定價(jià)值,建立了“龜寶”四品制度,使得龜不僅具神圣性,也具制度化屬性。這也揭示,“靈龜”作為社會(huì)秩序與宗教禮儀之間的中介,代表了超越個(gè)體利益的終極價(jià)值判斷依據(jù),是“信仰的形式物”。

三、“龜”與《易經(jīng)》哲學(xué)結(jié)構(gòu)的對(duì)應(yīng)

從《易經(jīng)》自身的哲學(xué)結(jié)構(gòu)來(lái)看,“龜”作為象征,契合其構(gòu)建宇宙秩序、道德規(guī)范和社會(huì)規(guī)則的核心目標(biāo)。《易經(jīng)》并非僅為“預(yù)測(cè)未來(lái)”之術(shù),更是“推演天道、教化人心”的工具。在這一點(diǎn)上,“龜”所象征的信仰共識(shí),成為支撐《易》道運(yùn)行邏輯的倫理基礎(chǔ)。

具體來(lái)說:

《頤卦》以“舍爾靈龜”警示人心離道,強(qiáng)調(diào)“公識(shí)”是為人之根基;

《損卦》《益卦》以“十朋之龜弗克違”確立信念之不可動(dòng)搖,強(qiáng)調(diào)社會(huì)激勵(lì)中的倫理約束力。

三者共同指向一個(gè)核心命題:在人類行為與社會(huì)結(jié)構(gòu)中,必須存在某種不可違逆的、超越性的價(jià)值信仰,方能使群體穩(wěn)定、道德確立、秩序得維。

綜上所述,“龜”在《易經(jīng)》中并非單純的占卜器具,而是承載著文化深層的象征意義,具體指向終極性共識(shí)與根本信念。它既是古人溝通天地的中介物,也是構(gòu)建社會(huì)公識(shí)、維系倫理制度的象征體系的一部分。換言之,靈龜者,信仰之形也。

當(dāng)我們今天重新理解《易經(jīng)》中的“龜”,不應(yīng)僅停留在“神秘”或“預(yù)測(cè)”層面,更應(yīng)將其視作一套關(guān)于公共理性、社會(huì)信念與精神共識(shí)的古代系統(tǒng)設(shè)計(jì)。而這,恰恰是現(xiàn)代社會(huì)在危機(jī)與分裂中重新尋找精神根基時(shí),極為珍貴的思想資源。

靈龜不語(yǔ),卻勝萬(wàn)言。它之所以被尊為“十朋之寶”,正因它代表的不是物質(zhì),而是信仰的剛性與道義的終點(diǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|